1. Nella produzione di un ordine del discorso dominante, le notizie vengono selezionate, accorpate, differenziate: alcuni casi di cronaca vengono messi in risalto, altri lasciati in ombra o taciuti. Tutto si muove all’interno di una dinamica che sta a noi comprendere e districare, per non farci travolgere da un’ingiusta lettura del presente.

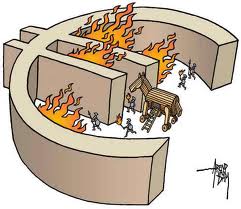

C’è oggi nel mondo un discorso dominante, o che piuttosto si avvia a diventare dominante, relativo all’attuale crisi. Nella sostanza esso sostiene che l’odierna condizione di precarietà economica che caratterizza il continente europeo dipenda dai debiti pubblici, dalla loro quantità troppo elevata, dall’eccessivo rapporto fra debito e Pil.

Il problema viene presentato come “crisi dei debiti sovrani”, in particolare di alcuni membri (i cosiddetti PIIGS) ordinariamente descritti come incapaci di controllare l’eccesso di spesa pubblica e la conseguente spirale debitoria; questo dato spaventerebbe gli investitori, determinando una diminuzione della fiducia del mercato azionario che – per questo motivo – comincerebbe a richiedere interessi sempre più alti.

Per “tranquillizzare i mercati” occorrerebbero dunque drastiche scelte che migliorino il bilancio pubblico: aumento delle tasse e riduzione delle uscite (ergo tagli alla spesa sociale), privatizzazione dei beni e dei servizi pubblici, e una riforma del mercato del lavoro che introduca maggiore flessibilità, diminuzione delle tutele sindacali, facilità di licenziamento, in modo da favorire la riduzione del rischio d’impresa e l’aumento della produttività.

La forza di questi ragionamenti sta nel senso di mortificazione che stimolano negli individui, e nello sfondo di “naturalezza” che danno a qualsiasi avvenimento negativo. In questo breve testo cercheremo di gettare luce su alcuni meccanismi del discorso dominante, nel tentativo di proporre un cambio di prospettiva.

2. Occorre innanzitutto mettere a fuoco cosa accade quando si riuniscono Paesi diversi in una unione monetaria. Questo tipo di analisi è stata egregiamente svolta da Roberto Frenkel e Martin Rapetti, due economisti argentini che hanno preso in esame vari episodi di crisi economico-finanziaria (dal Cile della fine degli anni ‘70, alla crisi asiatiche della seconda parte degli anni ‘90, sino alla crisi Argentina dell’inizio degli anni 2000), e ne hanno estratto uno schema comune.

Sostanzialmente la vicenda ha due protagonisti: un paese sviluppato (il “centro”), con una forte base finanziaria e industriale, e un paese, o un gruppo di paesi, relativamente arretrato (la “periferia”).

Il centro “suggerisce” alla periferia la liberalizzazione dei movimenti di capitale e l’adozione di un tasso di cambio fisso. In tal modo ottiene due vantaggi: in periferia i tassi di interesse sono più alti che in patria[1], e il centro può prestarle i propri capitali (i movimenti di capitali sono stati infatti liberalizzati) lucrando la differenza senza patire rischio di cambio (il cambio è fisso); inoltre, drogando coi propri capitali la crescita dei redditi della periferia, il centro si assicura un mercato di sbocco per i propri beni.

Le economie periferiche perdono competitività rispetto a quelle del Centro, e questo si traduce in un peggioramento della bilancia commerciale: nella competizione con i paesi più forti, che presentano inflazione più bassa, gli Stati periferici vedono ridursi le esportazioni e aumentare le importazioni.

La periferia si gonfia così come una bolla: l’accesso al credito facile fa salire l’inflazione, e se all’inizio ci si rivolgeva all’estero essenzialmente per comprare beni di lusso, col tempo i prodotti esteri diventano competitivi anche sulle fasce più basse, il deficit commerciale si approfondisce, e occorrono nuovi capitali esteri per finanziarlo. Questo fa sì che l’economia, nonostante la crescita, diventi più fragile.

A un certo punto per un motivo X (ad esempio lo scoppio di una recessione) il centro comincia a dubitare della capacità della periferia di rimborsarlo: esige il pagamento di interessi più alti a copertura del rischio, lo spread decolla, e i paesi periferici vedono le proprie economie crollare e precipitare verso una spirale distruttiva da cui faticano sempre più a uscire[2].

3. All’interno di un’unione monetaria ci sono infatti degli elementi che impediscono il normale riequilibrio delle situazioni di crisi.

Facciamo un esempio pratico, per chiarire: immaginiamo che Italia e Germania abbiano le loro monete nazionali, e che in un dato momento il cambio lira-marco sia uno a uno (un marco per una lira). Immaginiamo poi che, pian piano, la Germania accresca la sua competitività e quindi le sue merci vengano richieste maggiormente. Assieme alle merci verranno richiesti anche i marchi per pagarle, e quindi aumenterà anche la domanda di moneta tedesca. La valuta è infatti una merce, e in quanto tale è sottoposta alla legge della domanda e dell’offerta: attraversi tale meccanismo si determinerà dunque un aggiustamento del cambio, cioè un apprezzamento del marco e/o una svalutazione della lira.

Ora vediamo cosa accade all’interno dell’euro. Italia e Germania hanno la stessa moneta, e quindi il cambio è sempre uno a uno (un euro per un euro). Nonostante i divari di inflazione e di competitività, il cambio resta fisso, anche quando, in realtà, la moneta italiana dovrebbe perdere valore rispetto a quella tedesca. Se il rapporto di cambio corretto, dati gli sbilanci commerciali, sarebbe due a uno (due lire per un marco), allora restare nell’euro (mantenendo un rapporto di cambio uno a uno) significa frenare l’apprezzamento del marco, e mantenere la divisa tedesca al di sotto del valore che dovrebbe avere, aumentandone la competitività[3]. Questa – come vedremo – è la logica del “regime di accumulazione” sulla quale si basa l’UE.

4. Il discorso dell’attuale crisi – dominante nei media come nell’accademia – sembrerebbe suggerire la tesi secondo cui il successo della Germania sia essenzialmente dovuto alla sua “capacità di innovare”, che le permetterebbe di vincere la “sfida della globalizzazione”.

I dati tuttavia raccontano una storia diversa. Dal 1999 al 2007 la Germania ha avuto un deficit crescente verso i paesi emergenti e in particolare nei confronti dei BRIC (quello verso la Cina è ad esempio aumentato di circa 20 miliardi di dollari), mentre i 239 miliardi di aumento del surplus tedesco da inizio secolo sono spiegati per due terzi dagli scambi con i paesi europei[4].

L’innovazione c’entra ben poco: queste dinamiche sono spiegate dalla competitività di prezzo. E la dinamica favorevole dei prezzi in Germania è dovuta soprattutto al fatto che – negli ultimi dieci anni – gli aumenti di produttività non sono finiti nelle tasche dei lavoratori. In sostanza il segreto della “locomotiva tedesca” è una politica di moderazione/deflazione salariale, per cui a produttività crescente corrispondono salari reali calanti[5].

Non è dunque un problema di paesi “virtuosi” contro paesi “”cattivi”, come i tutori dell’ordine simbolico cercano ideologicamente di contrabbandare. La Germania ha infatti realizzato politiche del lavoro che hanno tenuto relativamente bassa la propria inflazione[6], e grazie a ciò è riuscita a impedire l’aumento dei propri prezzi, aumentando tuttavia a dismisura i problemi dei partner più deboli.

La Germania ha pertanto immensamente squilibrato l’eurozona con la sua politica di depressione della domanda interna[7]. Di qui discende la necessità di una politica di compressione salariale in tutti i PIIGS: se non si copia quello che ha fatto la Germania, si continuano ad accumulare deficit commerciali, finanziati con afflussi di capitali (cioè con debiti), e si tratta di una situazione chiaramente insostenibile[8].

5.Ha però senso accettare tali sacrifici? La nostra risposta è un secco NO.

Una politica d’austerità e moderazione salariale generalizzata a tutta l’Europa farebbe cadere l’intero continente nella stagnazione, a causa dell’indebolimento della domanda. Se tutti paesi dell’eurozona adottassero le stesse politiche depressive, chi potrebbe infatti comprare le loro merci[9]?

L’austerità non appare più dunque come un passaggio necessario per superare la crisi, ma si palesa come un meccanismo mirato a scaricare i costi della crisi sui soggetti deboli, siano essi i ceti popolari europei (che si vedono privati di diritti conquistati decenni addietro e che mano a mano si avvezzano alla nuova realtà di impoverimento diffuso) o i “capitalismi deboli” dei PIIGS. L’indebolimento causato dalle politiche di austerità potrà infatti rivelarsi la premessa per una politica di acquisizioni da parte dei soggetti forti del continente.

Si è a proposito parlato di vera e propria «Mezzogiornificazione» europea[10]. Secondo questa ipotesi i PIIGS sono destinati a diventare zone depresse, così come avvenne paradigmaticamente al sud Italia nel corso del XIX e XX secolo: le leve di comando del capitale si concentreranno sempre più nelle aree centrali dell’unione, le periferie saranno colpite da fenomeni di desertificazione produttiva e migrazione di massa e le loro economie si conserveranno esclusivamente in funzione degli interessi e dei fini dei paesi forti del Nord.

6. Queste osservazioni permettono di rispondere a una possibile obiezione: si potrebbe infatti pensare che la Germania – con l’imposizione delle sopracitate politiche di austerità – stia segando il ramo sul quale è seduta, poiché in tal modo starebbe inevitabilmente restringendo la capacità di assorbimento delle merci alemanne da parte dei propri mercati di sbocco.

6. Queste osservazioni permettono di rispondere a una possibile obiezione: si potrebbe infatti pensare che la Germania – con l’imposizione delle sopracitate politiche di austerità – stia segando il ramo sul quale è seduta, poiché in tal modo starebbe inevitabilmente restringendo la capacità di assorbimento delle merci alemanne da parte dei propri mercati di sbocco.

È tuttavia ragionevole ritenere che essa abbia intrapreso questo percorso proprio perché tali politiche di austerità renderanno sempre più facile la conquista economica dell’euro-periferia da parte dei paesi centrali. Queste dinamiche, certamente ben note ai ceti dirigenti tedeschi, probabilmente rappresentano uno degli elementi su cui essi contano: la possibilità di investire acquisendo imprese locali a costi di saldo potendo operare con lavoratori privati di tutele e diritti, al fine di ridurre l’intera periferia del continente a una specie di “Cina dell’Europa”.

7.1 Cerchiamo ora di sintetizzare. Come si è visto, l’Ue è stata creata per imporre la massima apertura degli Stati alla libera circolazione di merci e capitali e per impedire ogni intervento statale che ostacoli la concorrenza e protegga le economie interne. È la decisione di aprire l’economia alla libera circolazione di merci, servizi e capitali che determina la necessità di regimi a cambi fissi, o ancor meglio di unioni monetarie. Senza di essi gli investimenti internazionali a medio-lungo termine sarebbero stati scoraggiati dal rischio di cambio[11], fattore assai limitante e inviso ai propugnatori del principio ideologico della “libera circolazione”.

7.2 L’unione europea non è che una realtà giuridica nata da circa un paio di decenni grazie all’adesione di alcuni Stati a determinati trattati internazionali. Sono questi documenti specifici (dal trattato di Maastricht – il cui spirito costitutivo e costituzionale è chiaro: meno Stato, ergo più mercato – al recentissimo Fiscal Compact) a definire cosa è l’Ue.

Le politiche antipopolari, neoliberiste e iper-capitalistiche sono pertanto iscritte nei trattati stessi che definiscono l’Unione europea. Questi aspetti non sono linee di politica economica scelte da una maggioranza politica, che possono quindi cambiare in base al diverso colore politico dei governi.

Essi sono il fondamento stesso dei trattati che definiscono l’Ue, ne permeano ogni pagina, e rappresentano l’intima essenza dell’Unione, delle sue istituzioni, della sua ragion d’essere. Decidendo di entrare a far parte della Ue (o di non uscirne), è alla teoria politico-economica liberista che si aderisce. Non c’è infatti nessuna possibilità all’interno del suo quadro istituzionale – interamente intriso dell’ideologia liberista – di realizzare politiche di segno diverso[12].

7.3 L’offerta di prestiti da parte di banche desiderose di collocare eccedenze finanziarie (risultato come visto dei surplus commerciali drogati dall’euro) ha indiscutibilmente favorito la “domanda” delle merci del centro. Banche che – consapevoli dell’esistenza di un rischio di insolvenza – hanno comunque indotto i cittadini e le imprese dei PIIGS a indebitarsi.

Non sono stati dunque i cittadini greci, spagnoli o portoghesi a vivere al di sopra dei propri mezzi. Sono state le banche tedesche a farlo. Non sono stati i cittadini greci, spagnoli, portoghesi o italiani a pensare che qualcuno avrebbe pagato per loro: sono state le banche tedesche a sapere che qualcuno avrebbe comunque pagato per loro.

7.4 L’euro ha creato le condizioni di un afflusso di capitali che ha portato ad un forte indebitamento privato. Il fattore causale della crisi non è dunque la politica fiscale dello Stato, ma il peggioramento dei rapporti economici con l’estero[13]. Le misure di austerità non risolveranno pertanto nulla, dato che non determinano nessun miglioramento rispetto ai problemi strutturali dell’eurozona.

7.4 L’euro ha creato le condizioni di un afflusso di capitali che ha portato ad un forte indebitamento privato. Il fattore causale della crisi non è dunque la politica fiscale dello Stato, ma il peggioramento dei rapporti economici con l’estero[13]. Le misure di austerità non risolveranno pertanto nulla, dato che non determinano nessun miglioramento rispetto ai problemi strutturali dell’eurozona.

8. La nostra tesi è che l’uscita dall’euro sia condizione necessaria per impostare politiche economiche di giustizia sociale e sostenibilità ecologica. Non intendiamo tuttavia asserire che essa sia condizione sufficiente: non vogliamo cioè sostenere che l’uscita dall’euro comporti, di per sé, una maggiore giustizia sociale o l’inversione delle tendenze distruttive che il capitalismo sta mostrando. Sosteniamo però che tali problemi sono impossibili da risolvere, ed anzi sono certamente destinati ad aggravarsi di continuo, se si rimane nell’euro[14].

[1] «Nella periferia normalmente i tassi di interesse sono più alti e questo per un dato fisiologico dell’economia, perché un’economia che è un po’ più arretrata, se vogliamo, offre delle importanti opportunità di investimento. Insomma, se in un’economia ci sono le autostrade, tutti i porti, tutte le strutture, le fabbriche, eccetera, e in un’altra ancora non ci sono, è chiaro che il capitale si dirigerà verso dove ancora non ci sono perché lì sarà più produttivo. Questo è un po’ la situazione così come te la racconterebbe un economista di estrema ortodossia» [A. Bagnai, Ce lo chiede l’Europa. Intervista a Alberto Bagnai a cura di Claudio Messora,http://www.byoblu.com/post/2012/07/06/alberto-bagnai-ce-lo-chiede-leuropa.aspx].

[2] Cfr. a riguardo http://goofynomics.blogspot.it/2012/11/il-romanzo-di-centro-e-di-periferia.html.

[3] «Da tutto ciò si evince che è la struttura dell’euro a rappresentare, essa sì, una svalutazione competitiva: la svalutazione competitiva della Germania contro i paesi più deboli di lei, contro i PIIGS e la Francia. […] la nostra proposta non è finalizzata a rilanciare le svalutazioni competitive, bensì a difendere il nostro paese dalla svalutazione competitiva operata dalla Germania grazie all’euro» [M.Badiale, F.Tringali, La trappola dell'euro. La crisi, le cause, le conseguenze, la via d'uscita, Asterios,Trieste 2012, p. 106].

[5] In una cornice di coordinamento e collaborazione tra i paesi europei, la maggiore domanda a favore dei beni e del lavoro dell’industria tedesca avrebbe dovuto condurre a corrispondenti aumenti salariali. Questi si sarebbero trasferiti agli altri comparti che non hanno sperimentato rialzi di efficienza, determinando un’accelerazione delle dinamiche inflazionistiche rispetto a quelle dei partner: il rialzo delle retribuzioni, arrivato dal settore beneficiario del boom di produttività, sarebbe stato il motore del riequilibrio complessivo. Le cose, in Germania, sono andate in senso esattamente opposto. Il salario industriale, lungi dall’aumentare con la produttività, è bensì sceso: del 14,5 per cento in rapporto al valore del prodotto medio del lavoro tra il 2002 e il 2007. cfr. http://archivio.lavoce.info/articoli/-europa/pagina1001966.html;http://goofynomics.blogspot.it/2012/08/i-salari-reali-alamanni-sono-scesi-del-6.html.

[6] Sul rapporto tra moneta, inflazione e conflitto sull’attribuzione delle risorse cfr.http://www.youtube.com/watch?v=hhwtFGuvmvs

[7] Il punto decisivo non è il livello dei prezzi e dei salari, ma la loro variazione. I costi unitari della manodopera (ossia i salari rettificati in base alla produttività) sono aumentati del 35% nell’Europa meridionale, contro un aumento del 9% in Germania. Il nucleo si è alimentato così a spese della periferia, causandone il dissesto finanziario, e accumulando crediti esteri per oltre 1000 miliardi di dollari dal 1999 al 2009. Il problema di fondo del eurozona è pertanto quello della competizione interna, con la Germania e i paesi forti del Nord che accumulano surplus commerciali nei confronti di quelli del sud. Cfr. http://www.voxeu.org/article/should-we-believe-german-labour-market-miracle ; http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/per-chinon-guardasse-solo-google-e.html .

[8] La teoria delle aree valutari ottimali insegna che per evitare problemi, l’abbandono della flessibilità del cambio deve essere compensato introducendo altre flessibilità, come una maggiore mobilità dei fattori di produzione, una maggiore flessibilità dei salari e una maggiore diversificazione produttiva (che aiuta a superare difficoltà specifiche in un determinato settore). Occorre inoltre che i tassi di inflazione fra i paesi membri convergano, e se questo non si riesce ad ottenere diviene necessario progettare istituzioni per ovviare “a valle” a tali squilibri. Questo obiettivo si può raggiungere innanzitutto apportando un sistema di trasferimento di risorse dalle zone in espansione a quelle in recessione (integrazione fiscale) e inducendo a politiche espansive chi accumulato risorse tramite surplus, affinché agisca da locomotiva per il resto dell’unione (il cosiddetto coordinamento delle politiche fiscali). Non si può infatti essere in surplus se nessuno in deficit, e ai tagli nei paesi in deficit deve accompagnarsi un’espansione della domanda nei paesi in surplus. Su questi temi e sulla proposta avanzata da E. Brancaccio riguardo uno “standard retributivo europeo” per ridurre lo sbilanciamento tra paesi in surplus e paesi in deficit commerciale si vedahttp://csdle.lex.unict.it/archive/uploads/up_680855042.pdf

[9] Una Europa “germanizzata” non potrebbe generare al proprio interno la domanda a sostegno della produzione, mentre – almeno nel medio termine – non ci si può aspettare che tale domanda provenga dall’esterno.

[10] Cfr. E. Brancaccio e M. Passarella, L’austerità è di destra. E sta distruggendo l’Europa, Il Saggiatore, Milano 2012, pp. 89 ss.; http://www.emilianobrancaccio.it/2012/11/30/dalla-crisi-della-moneta-unica-alla-critica-del-liberoscambismo-europeo-brevi-note-sulla-mmt/

[11] Cfr. http://goofynomics.blogspot.it/2012/11/il-romanzo-di-centro-e-di-periferia.html ;http://goofynomics.blogspot.it/2013/06/postfazione-europa-kaputt-di-am-rinaldi.html

[12] «L’Ue è l’unione degli Stati europei definita dai trattati di Maastricht e di Lisbona, di cui il “fiscal compact” del 2012 è la naturale evoluzione. Chi vi aderisce accetta quella “Europa”. Pensare di aderire ad essa e contemporaneamente chiederne il rivolgimento sarebbe come aderire ad un’associazione di tiro con l’arco e poi chiedere di buttare via archi e frecce per dedicarsi agli scacchi. È ovvia l’insensatezza. Chi desidera giocare a scacchi farà bene a entrare in una associazione di scacchisti» [M.Badiale, F.Tringali, La trappola dell'euro, cit., p. 111].

[13] «Se il problema fosse il debito pubblico, dal 2008 la crisi avrebbe colpito prima la Grecia (debito al 110% del Pil), e poi l’Italia (106%), Belgio (89%), Francia (67%) e Germania (66%). Gli altri paesi dell’eurozona avevano debiti pubblici inferiori. Ma la crisi è esplosa prima in Irlanda (debito pubblico al 44% del Pil), Spagna (40%), Portogallo (65%), e solo dopo Grecia e Italia. Cosa accomuna questi paesi? Non il debito pubblico (minimo nei primi paesi colpiti, altissimo negli ultimi), ma l’inflazione» e l’indebitamento privato [cfr.http://goofynomics.blogspot.it/2011/11/luscita-delleuro-redux-la-realpolitik.html].

[14] «L’approccio “neo-mercantilista” tedesco sfrutta la moneta unica e la maggiore competitività delle proprie industrie per rubare quote di mercato agli altri paesi, non è così diverso dalla politica inglese dell’ottocento, che sfruttando la superiorità della propria produzione meccanizzata, si faceva alfiere del libero scambio (che permetteva alle sue merci di arrivare dappertutto) e del “gold standard” (che assicurava stabilità ai cambi) perché in quelle condizioni essi rappresentavano dei vantaggi per l’industria inglese. Ma il predominio dell’industria inglese rendeva difficile lo sviluppo industriale di paesi ad essa legati. In questo modo il predominio economico britannico durante l’ottocento ha contribuito alla creazione di ciò che più tardi si è chiamato “Terzo Mondo”. Non è un caso che gli Stati Uniti abbiano adottato, per tutto o quasi l’ottocento, politiche di tipo protezionistico, proprio per proteggere la propria nascente industria dalla concorrenza inglese. Gli storici dell’economia hanno coniato, per la politica inglese ottocentesca nei confronti dei paesi sotto la propria influenza, ma non controllati politicamente in modo diretto, l’espressione “imperialismo del libero scambio» [M.Badiale, F.Tringali, La trappola dell'euro, cit., p. 53].