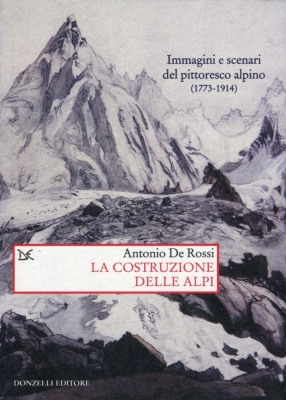

C’erano una volta le Alpi. Con le loro cime perse tra le nubi. Misteriose. Imprendibili se non da visionari con la testa per aria e i piedi ben piantati su terra e roccia, che a volte le attaccavano, conquistandole. La montagna – del resto – è da sempre la grande seduttrice delle altezze, coi venti che sibilano giù agli uomini: «vieni e prendimi, se sei capace». O almeno così pensano gli uomini, che si sentono sfidati dalla grandiosità delle vette. E rispondono spesso con la loro specifica grandiosità: quella del cervello, e della tecnica. Con la meccanizzazione e lo sviluppo delle industrie, già nell’800, il confronto tra gli uomini e le montagne divenne quello di due mondi, due civiltà e due culture. Da una parte le Alpi, con gli dei, i nani, gli inquietanti e potenti «spiriti elementari» (cari a tutti gli esoterismi), vette e caverne. Dall’altra gli uomini e le loro tecniche e macchine. È così che nasce la conquista delle Alpi, iniziata nell’800 e portata avanti vittoriosamente per tutto il ‘900. La racconta l’architetto e ricercatore Antonio De Rossi nel bel libro La costruzione delle Alpi. Il Novecento e il modernismo alpino (1917-2017) (Donzelli, pagg. 655, euro 42). Le nuove macchine degli uomini, nel ‘900, li trasportano in fretta nelle imprendibili montagne, consentendo di arrampicarsi autonomamente. Biciclette prima, poi macchine di vario tipo e natura, diventano in fretta sempre più sofisticate. Fino all’elicottero usato da Gianni Agnelli per farsi qualche sciata nella pausa pranzo, quando cominciò a lavorare alla Fiat, a Torino. Ed altro, dopo. Una sfida non semplice. Le macchine cominciano, non senza incidenti, a salire già dalle fine dell’800 da Stresa verso il Monte Rosa, o le Alpi Lepontine. Ma per gli arei è più complicato. Nel 1909, rinfrancati anche dalla fine del traforo delle Alpi sotto il Sempione, gli uomini decidono di fare almeno una parte dello stesso percorso con l’aeroplano. L’industriosa Milano si affretta a terminare il suo primo aeroporto, a Taliedo-Linate (dove ancora si trova il city airport), e si prepara ad accogliere con 100mila visitatori l’evento, organizzato dal Circuito Aereo Internazionale.

Il pilota, Leo Chavez, un ingegnere francese, 23 anni, decolla da Briga, sul versante svizzero del Sempione, alle 13,30 del 23 settembre. L’aereo, «seguito da una colonna d’auto con meccanici, guide alpine, medici e l’inviato del Corriere della sera Luigi Barzini valica il passo Sempione e comincia la discesa verso Domodossola, dove è previsto il rifornimento di carburante per ripartire verso Linate», dove la folla attende. Improvvisamente precipita, da circa venti metri di altezza. Il pilota muore. Barzini scrive un libro: Il volo che valicò le Alpi. Giovanni Pascoli scrive un’ode, intitolata Chavez. Le Alpi, già liquidate dal delirio di grandezza di Napoleone che dopo averle attraversate dal Passo di San Gottardo aveva dichiarato «non ci sono più le Alpi» (solo perché vi era passato lui con il suo esercito), rimangono lì. Riesce a valicarle dal cielo nel 1913 lo svizzero Oskar Bider, con un volo postale da Berna a Milano. Poi tutto si ferma per la guerra, riprende con qualche fatica dopo, e oggi le si attraversa in volo in circa un quarto d’ora. Conquistate? Se si guarda sotto è impossibile non rimanere colpiti dalle loro gole, oscure o splendenti a seconda del tempo, ma sempre enormemente più grandi e forti dell’aereo che le attraversa, anche nei giorni più calmi. Questa è poi, alla fine, la grande lezione dell’incontro tra il modernismo e la montagna. Lo straordinario ingegno dell’uomo ha compiuto nel teatro alpino opere molto importanti (e alcune cose orribili, spesso già spazzate via dagli elementi in pochi decenni). L’esito del suo intervento, delle sue «costruzioni», dipende da quanto fosse consapevole dei tempi brevissimi della vita dell’uomo e delle sue opere e di quelli lunghissimi della montagna e della natura. Quello della montagna è, più di ogni altro, un «tempo geografico», come lo chiamava lo storico Fernand Braudel, animatore della scuola degli Annales e ideatore della teoria della «lunga durata» di ogni autentico fenomeno storico. «Un tempo con ritmi lentissimi, quasi impercettibili», e caratterizzato dal radicamento nel territorio. Il quale, come sostiene l’architetto e urbanista Emanuel Lancerini, dell’Università di Venezia, è lento, non riconducibile alle semplici categorie astratte e veloci (tipiche appunto del pensiero e dell’industria) dello sviluppo, o della marginalità.

Il territorio possiede ad esempio, come è particolarmente evidente in montagna, le sue proprie forze di erosione (causa delle catastrofi con le dighe che si rovesciano a valle), o di costruzione (gli specchi d’acqua formati naturalmente). Guardare attentamente, silenziosamente, abitare, ascoltare, può essere più proficuo (e sarebbe comunque indispensabile) che progettare da uno studio lontano, nella grande città, dotato degli strumenti più sofisticati, ma separato dalla materialità del territorio. In questo documentatissimo libro appare la grande ricchezza immaginativa del ‘900, ma anche la relativa estraneità delle sue categorie predilette (come la velocità, le linee aerodinamiche, i materiali industriali), con la montagna e le forze specifiche del suo territorio. Trasformare il paesaggio, con le sue linee e i suoi sapori, in «spazio astratto» rivelava l’onnipotenza di cui il ‘900 era pervaso. E anche la sua prepotenza: chi dice che l’abitante della montagna (locale o turista), preferisca uno spazio astratto a uno molto concreto, ispirato appunto al paesaggio e alla cultura locale? I testi urbanistici e sociologici che il libro riporta accennano spesso alla «povertà» della montagna e delle sue culture. Ma come non vedere che quella povertà possedeva e continua a possedere sue specifiche forze e equilibri, non riconducibili a folklore? Costruire un’architettura «non più di figure e simboli iscritti nella pietra ma di gesti iscritti nello spazio» è stata un’esperienza artisticamente interessante, ma 60 anni dopo il grande progetto intellettuale, da essa ispirato, della stazione di Courchevel è meno apprezzato (anche economicamente) di quello di Méribel, di cui si ama, oltre che il rispetto per le linee della montagna, il legno della Savoia e la pietra nella costruzione della case. Per non parlare della «tenuta» anche turistica dell’Alto Adige-Sud Tirolo e dell’Engadina, dove l’anima è confortata dalle forti costruzioni del Cinque e Seicento, e dall’assenza di torri cementizie invadenti pretenziosamente i cieli. Che molti, anche giovanissimi, preferiscono popolati da nubi, o colori naturali. Ecco: l’umiltà. Chi ama e conosce la montagna sa che deve essere umile o verrà punito: ogni volta che la guarda se ne ricorda. Il ‘900, secolo di grandi bellezze (e tremendi disastri), umile non fu per niente e lasciò tracce di bellezza (e altre di orrore). Per fortuna le montagne sono ancora lì, al di sopra di tutto. Da amare e rispettare, così come sono.