Dall’etica all’etichetta

di Livio Cadè - 27/09/2021

Fonte: EreticaMente

“Pochi sanno esser vecchi”

(La Rochefoucauld)

Nel Sutta Nipata, uno dei più antichi canoni buddhisti, troviamo un’interessante prescrizione morale. Ci vien detto che il primo requisito di un linguaggio irreprensibile è l’esser conveniente. Per conveniente si intende «che non cagioni tormento a sé stessi e non rechi offesa ad altri». Questa qualità del linguaggio deve precedere la sua conformità al vero. Occorre cioè, nel parlare, essere compassionevoli prima che sinceri.

Il nostro linguaggio sembra possedere in tal senso caratteri morali assai evoluti. Noi ci asteniamo infatti dal chiamare le cose col loro nome, per non creare turbamento o mancare di rispetto alla dignità altrui. Con grande delicatezza, un vecchio lo chiamiamo anziano, uno storpio diversamente abile, le mortali metastasi di un cancro le chiamiamo localizzazioni, un probabile avvelenamento di massa diventa campagna vaccinale ecc. Tutto ciò secondo la regola di un parlare conveniente.

Potremmo dunque considerare l’eufemistica un ramo dell’etica o, se vogliamo, dell’etichetta. Ormai è difficile tracciare fra le due un confine preciso. L’etichetta è per noi un’etica in forma ridotta un tentativo di limitare il dolore del mondo usando vocaboli più gentili. Ma la convenienza del linguaggio deve sempre essere anteposta alla verità? È un problema da valutare secondo le circostanze. Serve flessibilità e intuito nel riconoscere quando un valore, un dovere, prevalga sull’altro.

In generale, l’etica dovrebbe definire le condizioni di una condotta orientata al bene. Tale compito è però reso arduo dalla difficoltà di avere del bene una nozione unanime e chiara. La domanda: “questo è bene?” – o “questo è male?” – è complicata dalla presenza di innumerevoli variabili. Tuttavia, rispondervi determina la nostra responsabilità morale.

La nostra percezione del bene è vaga, avvolta in una certa nebbia intellettuale, perché dipende da idee come piacere, dovere, felicità, autorealizzazione, cui non corrispondono elementi obiettivi di valutazione. Rischiamo perciò di cadere in un’assoluta soggettività, in cui ‘bene’ è ciò che soddisfa un mio desiderio, un mio ideale, un mio bisogno.

D’altro canto, la nostra ricerca del bene, per quanto determinata da motivi egoistici, non può prescindere da una relazione con gli oggetti, le persone e l’ambiente. Quindi, nel tentativo di definire cosa sia bene, dobbiamo aver presenti anche le innumerevoli interazioni fra noi e il resto del mondo.

Per alcuni l’etica deve avere un fondamento religioso. Per altri si basa su calcoli utilitaristici, su un ideale filosofico o sulle norme del Diritto. In ogni caso, è difficile trovare valori morali universalmente validi. La definizione di bene sembra quindi legata a pregiudizi culturali.

Ma la morale politica può sembrare difettosa in una prospettiva religiosa, o alla luce di determinati principi filosofici, e viceversa. Possiamo avere quindi diverse moralità in conflitto tra loro. Per lungo tempo è prevalsa nella nostra cultura un’etica di matrice religiosa. In tempi più recenti si è invece affermata un’etica laica, indipendente da premesse metafisiche.

Di fatto, nella coscienza comune, i comandamenti divini sembrano avere oggi meno importanza delle leggi di uno Stato. Ma neppure lo Stato è fonte diretta della morale perché a fissare le regole sono poteri cui la politica semplicemente ubbidisce. Il nostro Decalogo è oggi di natura economica e finanziaria. Il concetto di Bene tende a confluire nella produzione e nel consumo di beni. L’etica dei valori si confonde con ciò che è valutabile in termini materiali.

Se ne conoscessimo la natura, questa etica ci apparirebbe priva di ogni autorità morale, perché la vedremmo per quel che realmente è: una tirannia, un sistema schiavistico. Questo finirebbe col provocarne il rigetto, una ribellione violenta. Da qui la necessità di educare le masse alla non violenza, alla deferente accettazione dell’autorità e dello status quo.

Nel 1967, all’epoca della Populorum Progressio, era ancora etico ammettere la possibilità di una insurrezione rivoluzionaria, quando “si danno certe situazioni la cui ingiustizia grida verso il cielo”. In casi estremi, quando ogni altra via è preclusa, la violenza può infatti apparire come uno strumento dell’essere necessario alla liberazione e alla purificazione ontologica di una società.

Ma oggi la violenza è ammessa solo in quanto strumento del Potere per la propria conservazione ed espansione. La condanna della violenza, interiorizzata dalla morale collettiva, diviene così un ulteriore strumento di oppressione e controllo, esortazione a una pazienza che cade nella passività e nell’attesa infinita. Anche forme di protesta pacifiche, come uno sciopero, una decisa contestazione, divengono inammissibili atti di violenza contro il Sistema.

Questa inibizione psicologica è rafforzata da una sistematica falsificazione dei moventi del Potere. A tal fine, paradossalmente, si fa coincidere l’ordine morale con l’ordine della verità. Si è scoperto che per prevenire sentimenti di ribellione è sufficiente mostrare come le decisioni politiche si adeguino all’unica verità oggi riconosciuta, ossia quella scientifica. Infatti, nonostante tutti i suoi fallimenti, si attribuisce ancor oggi alla scienza il potere di liberare l’uomo e di renderlo felice. Sembra quindi assurdo ribellarsi a un sistema che abbia basi scientifiche.

Non la religione o la filosofia ma la scienza offre alle nostre azioni un fondamento morale. È per questo che si può vedere nella ‘vaccinazione’ (uso per comodità questo eufemismo) un gesto etico per eccellenza. Etico perché coincide con un ‘bene comune’ secondo la ‘verità scientifica’. In realtà, nuovo drammatico esito di quella bancarotta morale e intellettuale che ha ridotto la scienza a strumento di oppressione.

Il ‘bene’ è stabilito da una Scienza ufficiale che si impone sulle altre non per superiorità intellettuale ma perché funzionale agli interessi del Potere. L’uso di misure illiberali è automaticamente giustificato se è sorretto da ragioni ‘scientifiche’. Per esempio, se ‘vaccinarsi’ è bene, non vaccinarsi è male. E lo Stato non può tollerare la libertà di far del male. Abbiamo quindi un perfetto allineamento di dogmatismo morale e dogmatismo scientifico. E alle vittime di questa doppia tirannia è negata anche quella modesta libertà che consiste nel dipendere da leggi umane e ragionevoli.

Sulla bontà dei ‘vaccini’ si sono in realtà sollevate varie obiezioni di carattere scientifico, ma in una società dove anche la scienza pare reggersi su criteri democratici, non sono prese in considerazione. Una maggioranza di opinioni è sufficiente per stabilire una ‘verità scientifica’. Un sistema democratico non può infatti ammettere che l’opinione di un intelligente valga più di quella di cento cretini o che la parola di una persona onesta conti più di quella di cento corrotti.

Tuttavia, si possono muovere a questo stato di fatto alcune obiezioni. Per esempio, se per ‘bene’ di una società intendiamo l’armonizzare interessi collettivi, è impossibile attribuire al ‘vaccinarsi’ un valore etico. Infatti, al di là delle ovvie falsificazioni dei media – il cui compito non è informare ma formare le coscienze – non è affatto dimostrato che i suoi benefici per la collettività superino i danni. Sembra anzi molto più probabile il contrario.

La politica non ha quindi applicato i criteri di un’etica utilitarista, di razionale equilibrio tra le esigenze e i diritti di tutti. Non ha optato per un ‘bene’ relativo, cui corrisponda un accrescimento della felicità o dell’interesse generale, ma per un valore assoluto. Se scartiamo l’ipotesi della malafede, che resta la più logica e plausibile, pare che il nuovo Stato etico-sanitario si sia ispirato a un ideale ‘rispetto della vita’.

Ipotesi in realtà inverosimile e piena di contraddizioni. Infatti, il rischio che questa recente influenza comporta per la vita della stragrande maggioranza della popolazione è obiettivamente basso e in certe fasce d’età praticamente nullo. E se anche fosse dimostrata l’esistenza di un rischio più elevato per una ristretta percentuale di vecchi e ritenessimo doveroso proteggere questa piccola minoranza, tale impegno non dovrebbe indurci a calpestare la vita e i diritti di tutti gli altri.

Il ‘rispetto della vita’ è in realtà un concetto complesso, ma che si presta a esser banalizzato e manipolato fino a diventare assurdo. Del resto, ogni ideale cui non si ponga un limite degenera in follia. Perciò non si può convertire in legge una psicosi, un’ossessione per la sicurezza fisica che, se applicata coerentemente, porterebbe alla proibizione di vivere. La vita infatti comporta dei rischi. Nessun governo può garantire alla gente il diritto di non ammalarsi o la libertà di non morire, cioè cose impossibili, sopprimendo a tale scopo diritti e libertà possibili.

Tra i doveri di una società v’è certo quello di assistere i vecchi. Ma tale obbligo va contemperato a un’idea di ‘bene comune’ e proporzionato ad alcune imprescindibili realtà naturali. Un rispetto della vita che non rispetta le leggi della vita è puro delirio. Una società dove i vecchi non muoiono è infatti un’utopia più favolosa di quella che governa ogni immaginaria Città del Sole e ogni mitica Shangri-La.

Ogni persona di buon senso sa che la mortalità senile è un fenomeno naturale, di per sé necessario, che non può giustificare un’emergenza nazionale. In caso contrario, avremmo un’emergenza ad infinitum. Qualcuno mi giudicherà cinico. Ma francamente non mi pare una forma di crudeltà pensare che “i vecchi devono morire”, come diceva mio nonno. E non trovo irrispettoso definire ‘vecchio’ chi ha raggiunto una tarda età. A questa pruderie nel pensare e nel parlare non corrisponde una vera coscienza etica ma solo l’etichetta bigotta di una società che, sotto la maschera ipocrita, aborre la vecchiaia.

Nell’antica Cina gli uomini attendevano con ansia il momento di poter esser chiamati ‘vecchi’, perché questo comportava l’accesso a uno status di rispettabilità e onorabilità. Nella tradizione classica vecchio e saggio erano due termini assimilabili. Il vecchio aveva un bene prezioso, l’esperienza. Ma oggi tutto cambia troppo in fretta perché l’esperienza di un vecchio serva a qualcosa e il rapido progresso rende la saggezza dei vecchi cosa inutile e obsoleta.

La cultura classica ha sempre riconosciuto nella vecchiaia una mescolanza di pregi e difetti. Ma oggi le qualità del ‘vecchio’ sembrano svaporate dal mondo, lasciandovi solo gli inconvenienti dell’età avanzata. Per questo ‘vecchio’ è parola che suona spregiativa e non si deve usare. La vecchiaia è diventata tabù. A quaranta sei un ragazzo. A sessanta sei adulto. A ottanta sei anziano. A cento sei ancora anziano e, di fatto, non puoi diventare ‘vecchio’, perché il linguaggio politicamente corretto lo vieta.

Quella che oggi è solo un’implicita proibizione diventerà forse col tempo una norma di legge. Sembra infatti ormai inevitabile che la nostra società faccia dell’eufemismo una virtù teologale e del parlar schietto un crimine. Dire di qualcuno che è ‘vecchio’ rientrerà tra i reati di diffamazione e ingiuria, e verrà perseguito come offesa alla dignità personale.

Anche termini come ‘geriatria’ e ‘gerontologia’, che presuppongono l’esistenza di soggetti ‘vecchi’ da curare e studiare, verranno probabilmente sostituite con parole neutre come ‘ageiatria’ e ‘ageologia’, indicando un complesso di problematiche fisiche e psichiche che possono essere correlate a un’età imprecisata.

Ma l’eliminazione dell’epiteto ‘vecchio’ è un escamotage inutile. Non risparmia a nessuno i malanni dell’età e comporta linguisticamente un regresso all’infinito. Infatti, se sostituiamo ‘vecchio’ con ‘anziano’, questo secondo lemma assorbirà col tempo le valenze negative del primo. Alla fine, anche ‘anziano’ suonerà come un’offesa da censurare.

Dei centenari dovremo dire allora che sono ‘adulti’. Ma prima o poi qualcuno se ne lamenterebbe. Dirli ‘diversamente giovani’ non sarebbe una soluzione. ‘Diversamente’ implica infatti l’ammissione di una differenza e potrebbe sembrare allusione oltraggiosa a una giovinezza non autentica.

Prima o poi qualcuno proporrà quindi di porre l’età tra quei concetti reazionari, come il sesso o la razza, che oggi vengono considerati forme di discriminazione socialmente offensive e pericolose. Sulla falsariga delle norme già vigenti che si oppongono al sessimo e al razzismo, dovremo prevedere leggi che puniscano l’ageismo o l’etaismo.

Termini come giovane, adulto, anziano ecc. verranno interdetti. Sui nostri documenti non dovranno apparire riferimenti all’età. Solo dal nostro certificato di morte si potrà sapere infine quanti anni avevamo. Sarà quella l’unica occasione per dire “non li dimostrava”, come richiede l’etichetta.

Questa estrema riluttanza a usare la parola ‘vecchio’ è in realtà uno scrupolo di natura apotropaica, uno scongiuro silenzioso per nascondere la contiguità tra la vecchiaia e la morte. In una società tesa ad evacuare il sensus finis, questa censura linguistica permette di rimuovere dal nostro immaginario collettivo non solo il ricordo della morte ma anche gli effetti penosi che associamo all’invecchiamento.

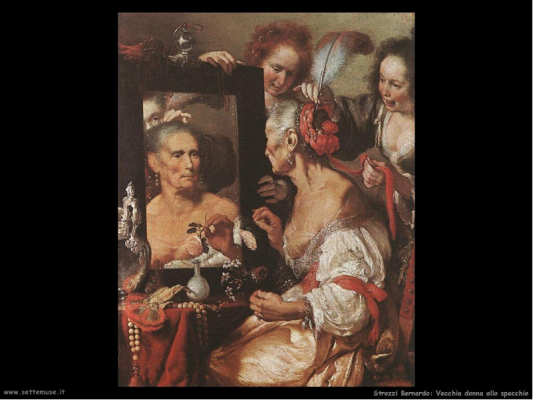

È la reazione idiosincratica di una civiltà che è vecchia lei stessa e vicina alla morte; che ha ormai l’aspetto di una vecchia strega ma ancora si rimira allo specchio, e mentre si imbelletta s’illude d’esser bella. E nella vanità dell’immagine che il miroir le restituisce cerca di esorcizzare il suo triste disfacimento.

In un’umanità più sana la vecchiaia sarebbe vista come un compimento del proprio destino, non come un naufragio. Oggi invece son sempre più rari quei volti che sfiorendo divengono più belli, dove l’anima sembra manifestarsi con maggior limpidezza, come se una molatura, fatta di tante esperienze, l’avesse mondata delle incrostazioni più dense del sé. Dove scorre una passione distaccata che fa apparire ridicola e funesta quella smania di sembrar giovani, di inseguire ancora l’effimero, che affligge tanti vecchi.

Secondo la tradizione indù, all’incirca dopo i 72 anni si dovrebbe entrare in quello stadio che è detto saṃnyāsa, ovvero di rinuncia alla vita mondana. Condizione che molti possono abbracciare già prima per vocazione, ma che una volta adempiuti i propri doveri sociali e familiari dovrebbe rappresentare il giusto sbocco dell’esperienza umana.

Uno stato di serena indifferenza, il contemplare con distacco la transitorietà delle cose, questo dovrebbe essere il frutto della vecchiaia. «Egli non aspirerà alla morte né aspirerà alla vita. Semplicemente attenderà il proprio tempo, come un servitore attende la ricompensa».

In una società anti-tradizionalista come la nostra accade invece il contrario. I vecchi si aggrappano alle ombre della caducità, e invece di predisporsi alla morte alimentano in sé una pretesa di immortalità. La percezione della precarietà esistenziale viene rimossa, ma ritorna nel vissuto come angoscia, producendo in loro una continua richiesta di aiuto, un paradossale miscuglio di tirannia e dipendenza nei confronti degli altri.

La nostra società proibisce di nominare la vecchiaia illudendosi così di cancellarne la presenza. ‘Vecchio’ è una parola rimossa non per eccesso di delicatezza e di rispetto, ma perché contraddice i miti del progresso, dell’efficienza e della crescita ininterrotta. Il vecchio non può, non deve esistere nella società del futuro. Tuttavia, non potendo garantire ai vecchi un’eterna giovinezza, si ricorre a una soluzione di compromesso che consiste, come dice un mio amico psicanalista, nel ‘fetalizzarli’.

Togliendo alla vecchiaia il suo onore, la sua forza morale, la si fa regredire a uno stato di puerilità, di passività e dipendenza totale. Infine si riduce il vecchio a feto, sedato e legato in un ospizio-utero, nell’attesa che vita, farmaci, vaccini, lo abortiscano, consegnandolo a una morte senza dignità.

Così, una presunta affettuosa sollecitudine per i vecchi (“salviamo i nostri anziani”) è servita per invocare un’emergenza sanitaria e imporre al Paese un totalitarismo mascherato da sentimenti umanitari. La loro morte è diventata il pretesto per una svolta autoritaria, per interrompere la legalità e la dialettica parlamentare, abrogare diritti e libertà fondamentali. Per giungere infine al ‘gesto etico’ per eccellenza.

Ma come può essere reale un’etica nata da un’emergenza irreale? E quale etica può legittimare la frode, le estorsioni, i ricatti? Anche ammesso che “non si può governare senza colpa”, si attende almeno che dalla colpa nasca un beneficio comune. Un’etica pragmatica, una Realpolitik che a principi astratti anteponga gli interessi concreti del paese, deve metter nel conto una dose di cinismo. Ma qui si tratta piuttosto di una Surrealpolitik la cui amoralità è a beneficio esclusivo di un’élite.

È simile al discorso di un folle, logico e coerente nelle sue conclusioni ma le cui premesse hanno natura paranoica. E se alla verità una tale politica preferisce un sistematico mentire non è certo per motivi etici, per osservare un ‘linguaggio conveniente’ che non cagioni tormento e offesa ad altri.

Ma “il popolo vuol essere ingannato, e allora sia ingannato”. Questa tragica deriva della società si appoggia infatti al consenso della massa. La gente prende per reali le ombre cinesi dei media, vi proietta le sue angosce profonde e irrazionali, e vuol esserne protetta. Guardate certi vecchi, che reclamano misure sempre più draconiane contro chi non si vaccina. La loro sete di vita li fa somigliare a sinistri vampiri. Come la contessa Bathory, sembran pronti a sacrificare stuoli di vergini per usarne il sangue come balsamo di giovinezza.

Alla fine, ci ribelliamo alle leggi di natura invece che alle leggi ingiuste della società. Si impone così un nuovo senso dell’etica e della responsabilità. ‘Bene’ è ciò che un’autorità politico-mediatico-scientifica – questa mostruosa chimera – ci dice di fare. L’uomo è esentato dalle laboriose ricerche interiori, dai dubbi. Basta che legga i titoli dei più importanti quotidiani, che ascolti i dibattiti televisivi. Lì troverà tutto quel che gli serve per edificarsi, costruirsi una salda coscienza morale e interiorizzare uno scrupoloso catechismo.

Attraverso un rapido processo degenerativo siamo passati dall’etica all’etichetta. Questa transizione comporta un duplice vantaggio. Innanzitutto l’etichetta ci rende edotti del cerimoniale da seguire nelle varie circostanze della vita, ispirandoci le regole del politicamente corretto. Ci educa al bon ton, alle buone maniere istituzionali (ad esempio: “ogni persona responsabile deve vaccinarsi”). Ci evita il rischio di esporci all’emarginazione e a varie sanzioni sociali.

D’altro canto, l’etichetta espleta la funzione di un marchio apposto sulle persone e sui fatti per definirne il contenuto, gli ingredienti, le qualità ecc. Ha perciò, oltre che valore morale, carattere di imprinting cognitivo. Stabilisce i criteri con cui dobbiamo interpretare il mondo. È per così dire il corollario scientifico da cui l’etichetta di natura morale trae la sua giustificazione razionale (ad esempio: “chi non si vaccina è biologicamente pericoloso”).

Queste etichette non sono un prodotto della riflessione personale, né di una tradizione. La loro elaborazione è delegata ai media, secondo le opportunità del momento. Brevi e incisivi slogan divengono così la fonte della nuova morale e della nuova percezione della realtà. Dubitare della loro obiettività significherebbe mettere in crisi il fondamento stesso della società, il valore apodittico dell’etichetta nel guidare i nostri pensieri, atti e sentimenti.

Conformarsi alle etichette ha un alto valore civile, perché adempie un protocollo dove scienza e morale felicemente si sposano, sostenendosi mutualmente. Così, “chi non si vaccina deve essere eliminato (dovere etico) perché biologicamente pericoloso” (ragione scientifica). E a ciò si aggiunge, per soprammercato, un valore estetico: chi non si vaccina “è sporco, puzza”, è simile a un sorcio, provoca disgusto. Quindi la sua eliminazione avrà per ricompensa una doppia felicità. Perché, come direbbe Kant, non è un semplice atto morale ma un’azione bella, fatta non solo per assolvere un dovere razionale ma anche per il proprio piacere.

Vien spontaneo pensare che causa di tutto ciò sia un Sistema cattivo, talmente cattivo che è impossibile cambiarlo. Un Sistema dove l’etica è ormai un male in sé. Ma il Sistema non è una divinità che incombe su di noi. Tutti ne facciamo parte, e le nostre scelte lo possono indebolire o corroborare. Quindi modificarlo. È un compito lungo, arduo e faticoso, che si scontra con le resistenze non solo di chi domina ma ancor più di chi è dominato. Ma non è impossibile. Anzi, è inevitabile.