Francesco, un anti-liberista radicale. Ma non certo un rivoluzionario

di Alessio Mannino - 22/04/2025

Fonte: Libropolisi

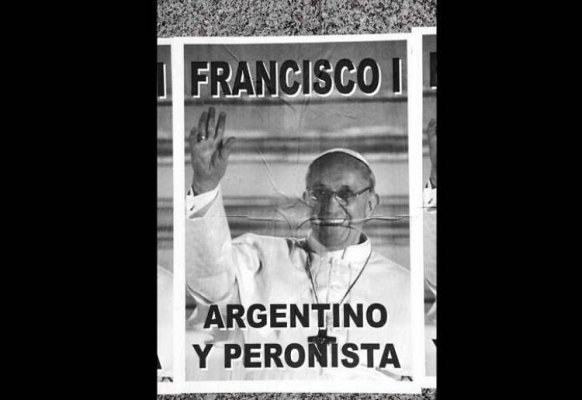

Se ci fate caso, sulla vita e, in particolare, sul papato di José Maria Bergoglio c’è un solo tema che resta rigorosamente escluso dall’alluvione di ricostruzioni e spiegazioni all’indomani della sua morte: il pensiero politico del defunto pontefice. Politico, non genericamente “sociale” o “ecologico”. Parlando qui in partibus infidelium, da non cattolici, è su questo piano che ci sentiamo autorizzati ad analizzare e giudicare l’operato del defunto pontefice. Come per altro è diritto di qualunque cittadino di qualunque Paese in cui la Chiesa di Roma sia presente ed eserciti un’influenza. E in Italia, nonostante lo spopolamento delle messe e la fuga dai suoi riti, Santa Madre conserva tuttora un potere enorme: economico, sociale e, quindi, politico.

Per brevità d’esposizione, prenderemo come punto di partenza un testo bergogliano, uscito nel 2020 per le edizioni Gruppo Abele con un titolo che è già tutto un programma: “La dittatura dell’economia”. Si tratta di un’antologia di discorsi (ai Movimenti popolari, ai Focolarini, all’Accademia Pontificia delle Scienze sociali, in alcune visite pastorali) e di brani dall’enciclica sicuramente più rappresentativa e famosa, la Laudato si’ del 2015. Insomma, un buon sunto del Bergoglio-pensiero riguardo alla dimensione che ha vampirizzato, e non da oggi, la politica: l’Economico (e lo strumento assurto a sua logica interna: la Tecnica). Fior da fiore: “Così come il comandamento ‘non uccidere’ pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, dobbiamo dire no a un’economia dell’esclusione e dell’iniquità. Questa economia uccide”; “alcuni ancora difendono le teorie della ‘ricaduta favorevole’”, esprimendo “una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico”; il “feticismo del denaro” riduce “l’essere umano a uno solo dei suoi bisogni: il consumo”; “la pace sociale non può essere intesa come irenismo o come una mera assenza di violenza”; “vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno”; “la tecnologia… pretende di essere l’unica soluzione dei problemi” ma “di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono fra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri”; “le relazioni reali… tendono a essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet” che, però, “permette di selezionare o eliminare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali”; “i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità”, pertanto “non si può pensare di sostenere un altro paradigma e servirsi della tecnica come di un mero strumento”.

Una requisitoria in piena regola, come si vede, contro quella “inadeguata” concezione di un cristianesimo presentato come “sogno prometeico di dominio sul mondo”, che ha lasciato che “le forze invisibili del mercato regolino l’economia” senza “porre limiti” a chi controlla “grandi risorse e potere finanziario”. Generando, fra l’altro, ipocrisie come la “semplice proclamazione della libertà economica” mentre “si riduce l’accesso al lavoro”. Il bersaglio centrale, antropologico, è l’“individualismo”, o meglio la sua “radicalizzazione”, che porta ognuno a sentirsi in diritto di “espandersi fin dove la sua potenza glielo consente anche a prezzo dell’esclusione e marginalizzazione della maggioranza più vulnerabile”. Senza temere di fargli torto, si può tranquillamente dire che Bergoglio era un anti-liberista. Se non proprio anti-capitalista, là dove sottolineava che bisogna “eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale” oppure, in altre sedi, quando rimarcava con forza che “non si può servire due padroni, Dio e il denaro”. Al che si potrebbe osservare che è la dottrina sociale della Chiesa cattolica di per sé, a non poter non essere critica del capitalismo (tanto è vero che Francesco, come del resto fa di norma ogni papa, sull’argomento citava suoi predecessori, ad esempio un Pio XI, quello dei Patti Lateranensi, il quale parlava di “imperialismo internazionale del denaro”, ma si potrebbe continuare con papa Montini e la sua Populorum progressio, o Woityla con la Centesimus annus).

Quel che ha reso inedito e al passo con i tempi il messaggio, ripeto, politico di Francesco (in passato, e a maggior ragione oggi, banalizzato a papa “green”), è l’aver puntualizzato con lucidità estrema che non esistono “due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale”: esiste “una sola e complessa crisi socio-ambientale”, figlia di quell’ideologia della “crescita infinita o illimitata” che è “una menzogna”, visto che il pianeta non offre una “disponibilità infinita di beni”. È questo passaggio oggettivamente scomodo, vero tabù per governi occidentali, per la destra e la sinistra di sistema, giù giù fino ai Vespa, ai Mentana e tutti gli addetti al necrologio, è questa bestemmia nella chiesa liberale, a venire, come ovvio, occultato e censurato. Altro che “green washing” e “capitalismo verde”.

Dopodoché, sempre di un papa stiamo parlando. Dal capo del gregge che segue Colui che invitava a porgere l’altra guancia, non si può attendere una teologia della lotta. Lotta, cioé dialettica amico/nemico, che costituisce l’essenza del Politico, ma che non può trovar posto in una religione che aspirerebbe ad abolirlo, il “nemico”. E difatti, andrebbe detto meglio che la visione socio-economica bergogliana ha valenza politica, ma non è, a rigor di termini, politica in senso stretto. E non può esserlo. Mancano i soggetti che dovrebbero agire in contrapposizione alla visione dominante. “L’etica”, scriveva l’ex papa nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium del 2013, “un’etica non ideologizzata, consente di creare un equilibrio e un ordine sociale più umano”. Ma è pensabile che quest’etica sia abbracciata, se non a parole, da farisei, dagli Stati, dalle multinazionali, dai partiti, dagli organismi internazionali, dai circoli delle élites? “La mia parola non è quella di un nemico né di un oppositore”, si affrettava a chiarire. Il suo era un appello, “una preghiera” affinché coloro che “sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista… raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo”. Siamo, come è evidente, alle pie intenzioni.

E non potrebbe essere diversamente, visto che la Chiesa non è un partito politico. Ecco perché aveva torto, il giurista e attivista Ugo Mattei, quando nell’introduzione al libro si lanciava nell’evocazione di un “Papato” che “si candida, sotto la guida rivoluzionaria di Francesco, a essere guida politica di chi non si rassegna al trionfo della morte sulla vita”. Bergoglio non è stato il papa “rivoluzionario” di cui in queste ore si va dicendo in tutte le salse, per il semplice fatto che era un papa, non un imperatore. Certo, il magistero di chi siede sullo scranno di San Pietro si riverbera politicamente sul mondo intero. Può condizionare l’opinione delle masse cattoliche, può mettere sul piatto il peso, gigantesco, della capillare rete di parrocchie (e di proprietà immobiliari), può avere un ruolo diplomatico nelle contese e conflitti internazionali. Ma la Chiesa può essere militante solo da un profilo culturale, politicamente mediato. Non immediatamente politico.

Sicuramente più rivoluzionario, o quanto meno di rottura, Francesco lo è stato all’interno della macchina ecclesiastica. Ha nominato per la prima volta delle donne nei dicasteri (suor Simona Brambilla e suor Raffaelle Petrini, rispettivamente a prefetto e governatrice del Vaticano), nella distribuzione dei posti ha cercato, non sempre riuscendovi, di emarginare la vecchia guardia legata all’ex segretario di Stato Tarcisio Bertone, ha parlato esplicitamente di “corruzione in Vaticano”, ha chiesto ufficialmente “perdono” per gli abusi dei preti pedofili, ha ammesso l’esistenza, sempre in Vaticano, di una “lobby gay” (anche se poi ne ha ridimensionato la portata, denunciando ogni lobby in quanto tale), ha riformato la Ior, la banca vaticana, cercando di portare a termine quel tentativo di trasparenza e pulizia (non solo finanziaria: scandalo Vatileaks) che presumibilmente fu lo scoglio per il quale papa Ratzinger, isolato nella Curia, decise di dimettersi – in modo da far fare automaticamente un passo indietro a tutte le alte gerarchie romane. E poi il disegno riguardo la “sinodalità” (una democratizzazione, se così si può dire, del governo della Chiesa), l’arcigesuitico approccio ai media e alla propria immagine, rassicurante, morbida, da buon pastore (fino a eccessi spettacolaristici come l’incursione al festival di Sanremo, o le interviste-stuoino dal fratacchione Fabio Fazio).

E infine, soprattutto, la sua azione geopolitica. Dalla comprensione – che non significa giustificazione – per le ragioni di Mosca nella guerra in Ucraina (“Stanno abbaiando alle porte della Russia. E non capiscono che i russi sono imperiali e non permettono a nessuna potenza straniera di avvicinarsi a loro”) all’invito, che ha fatto imbestialire Israele, a “indagare se a Gaza c’è un genocidio”, passando per gli accordi con la Cina fino alla ripetuta condanna del riarmo, papa Francesco ha fatto quel che ci si aspetta che faccia un Vicario di Cristo: la colomba della pace. Magari con una schiettezza che era senz’altro un tratto caratteristico tutto suo (“nei seminari c’è troppa frociaggine”, gli scappò di dire l’anno scorso, in un incontro a porte chiuse con i vescovi). Tuttavia, linguaggio e gestualità a parte, i concetti non sarebbero stati diversi, in bocca a Benedetto XVI o a Giovanni Paolo II.

E così anche per il resto: dal caso, ancora aperto, della povera Emanuela Orlandi all’impossibile sogno di una Chiesa povera, francescana in senso letterale, per non dire della dottrina che Bergoglio non ha sostanzialmente toccato (di qui i rimproveri moralisti di certo sinistrume à la Micromega, che lo accusa di essere un “reazionario” mentre contemporaneamente la destra, interna ed esterna, lo addita come “eretico” per il suo aperturismo sui gay e altre mosse considerate troppo modernizzatrici), il suo bilancio è stato, nei fatti, più prevedibile che imprevisto. “Non vi può essere vera evangelizzazione senza l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore”. Lo avrebbe potuto affermare qualsiasi successore di Pietro. Il guaio, l’impasse insuperabile per un’organizzazione mondana com’è la Chiesa, è che essendo tale, muovendosi fra gli interessi materiali, economici e politici del mondo, la sua “critica, se c’è, sarà comunque inefficace: moralistica, interioristica, privatistica”, dalle “armi spuntate”, poiché questo è il “prezzo che deve essere pagato per mantenere alla Chiesa un certo potere e prestigio nella società”: non poter contrastare in via di fatto, se non con la testimonianza e le opere di carità, l’attuale modello di società “diretta in ultima analisi dalle grandi concentrazioni di potere privato, secondo criteri e valori che contraddicono punto per punto la concezione evangelica, carne contro spirito, guerra contro pace, presente contro futuro” (Guglielmo Forni Rosa, Cristianesimo e modernità, Le Lettere, 2021). In pratica: come vivere da cristiani coerenti e conseguenti in un mondo, e in particolare in un Occidente, che non è mai stato – né, secondo chi scrive, mai sarà - cristiano? È una domanda che rivolgiamo alle pecorelle orfane di Francesco I.