Il Sentiero Jaina della Nonviolenza e della Liberazione

di Simone Gall - 08/10/2017

Fonte: Ereticamente

Il recente massacro al concerto country di Las Vegas, compiuto da un pensionato sessantenne in soli dieci minuti è, secondo i media, “il più sanguinoso di tutta la storia degli Stati Uniti”; tesi per di più insensata, come insensate possono esserlo la morte di cinquantanove innocenti (più quella dello stesso assassino, suicidatosi) e il ferimento di altre duecento anime. Violenza demente – figlia di quel vuoto encefalico contiguo alla cultura delle armi – che è l’esatta antitesi di quel precetto di nonviolenza cui si rifà tutta la cultura del Giainismo. Viene in mente, a questo proposito, quel bellissimo romanzo di Philip Roth, Pastorale Americana, che è poi una rilettura metaforica del tramonto del sogno a stelle e strisce, in cui il protagonista Seymour, “lo Svedese”, si mette sulle tracce della figlia scomparsa, Merry, la quale nel frattempo ha abbracciat o la vita da jaina ed è ossessionata dall’idea che anche il più piccolo dei microrganismi meriti rispetto. Predicando un’assoluta non-violenza attiva verso tutte le creature, infatti, sappiamo che il jaina osserva una dieta in cui sono esclusi, oltre alla carne, anche svariati vegetali.

o la vita da jaina ed è ossessionata dall’idea che anche il più piccolo dei microrganismi meriti rispetto. Predicando un’assoluta non-violenza attiva verso tutte le creature, infatti, sappiamo che il jaina osserva una dieta in cui sono esclusi, oltre alla carne, anche svariati vegetali.

Il tema della nonviolenza è altresì narrato in un antico testo conosciuto come Tattvārthasūtra, indispensabile per comprendere appieno la dottrina giainista. Tattvārtha è il termine che fonde la parola tattva, che significa “realtà, verità” assieme ad artha, che invece indica “natura, significato”. Le due parole, in stretta connessione, sottintendono l’espressione “natura della realtà”. Questo volume, originariamente approntato in sanscrito e attribuito al saggio Umāsvāti, viene oggi trasposto per la prima volta in lingua italiana per mano dello studioso Pietro Chierichetti (classe 1978), già traduttore dell’Abhinayadarpaṇa di Nandikeśvara, oltreché autore di numerose pubblicazioni dedicate alla ritualistica dell’India antica. I suoi principali interessi di studio includono la religiosità vedica e hindū in generale, le pratiche ritualistiche dell’India antica, la cosmografia e il teatro-danza in India attraverso le fonti sanscrite. Il Sentiero della nonviolenza e della liberazione – Tattvārthasūtra (pp. 202, euro 19 – Edizioni Ester [Collana Antiche Realtà del Sacro], Bussoleno – Torino) è il titolo adottato per la versione italiana di quell’opera presumibilmente composta otto secoli dopo la predicazione di Vardhamāna Mahāvīra, il Jina, vincitore delle passioni e ventiquattresimo Tīrthaṃkara, colui che ha indicato all’umanità come eludere il Saṃsāra e liberarsi da quell’ostacolo che immobilizza l’anima alla materia, il karman (o karma).

Solamente la pratica ascetica, l’astensione da ogni forma di azione, tuttavia, conduce alla liberazione dal karman generato dal moto che è insito nell’azione (yoga) secondo il principio di causa-effetto. Liberazione e quindi nonviolenza, che sappiamo essere simboleggiata, nella dottrina jaina, dall’immagine di una mano arrecante sul palmo una ruota impostata nella posizione dell’Abhayamudrā, gesto che invita l’osservante a “disfarsi di ogni timore”. La ruota al centro del palmo altro non è altro che la ruota del Saṃsāra, che a sua volta indica la dottrina congiunta ai cicli della Vita, della Morte e della Rinascita. La parola che si trova al centro della ruota è invece ahimsa, cioè “non ferire”. Il simbolo del palmo è generalmente posto in relazione col simbolo che nello specifico contrassegna il Giainismo, una svastika (“ben-essere”, sempre in sanscrito) che rappresenta il ciclo perpetuo delle rinascite. Ad adornarlo osserviamo quattro punti che configurano le quattro condizioni della nascita: quella divina, quella umana, quella infernale e quella animale/vegetale. Posti sopra la svastika vi sono altri tre punti che rappresentano, invece, le tre gemme ascrivibili ai concetti di retta fede, retta conoscenza e retta pratica. Ancora sul medesimo simbolo, infine, pende una mezzaluna con un solo punto, a indicare il luogo in cui andranno a ricongiungersi le anime divenute perfette una volta sopraggiunta la liberazione. Per il jainismo, è sempre il karman a decifrare i meccanismi che regolano l’universo: esso, l’universo, è non-creato, eterno e costituito da entità senza un principio né una fine. La liberazione, va detto, è possibile solamente nella condizione umana, e quindi anche le deità per poterla raggiungere sono costrette a permeare il mondo degli uomini. Non esiste dio alcuno che si sia mobilitato per la creazione dell’universo e nemmeno si accetta l’idea secondo cui la realtà materiale sarebbe frutto della percezione illusoria, poiché, se così fosse, questa non determinerebbe quegli stati di dolore e sofferenza che tutti gli esseri sperimentano. Essi, gli esseri, vivono nel turbinio di quel tempo che si espande all’infinito e che non avrà mai fine (anche se il tempo, come sostiene da ultimo il fisico Carlo Rovelli, in realtà “non esiste”).

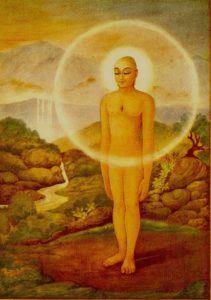

Sospingendosi nelle epoche, comunque sia, la forza e l’influenza della cultura jainista ha potuto valicare i confini dell’India, dal Medio Oriente alle regioni mediterranee, con un proselitismo che è arrivato a toccare Europa e Stati Uniti; le prime conversioni alla devozione di Mahavira, in Occidente, hanno preso forma nella Londra dei primi decenni novecenteschi, più precisamente con la nascita della congregazione dei “Mahavira Brotherhood” (Fratellanza Mahavira). Mahavira, figlio di Siddhārtha, l’ultimo dei ventiquattro profeti palesatisi per rivelare il Giainismo all’umanità. Lo vediamo impresso nell’immagine in copertina di questa prima traduzione italiana del Tattvārthasūtra, raffigurante una statua in pietra gialla a esso dedicata e attualmente custodita al Royal Museum of Art and History di Brussels. Si sostiene che a seguito della morte dei genitori, e non prima di aver vissuto appieno una vita da padre di famiglia, l’ultimo dei Tīrthaṃkara, il ventiquattresimo, scelse, trentenne, la via dell’ascesi. La narrazione storica lo vede esporsi alle intemperie vagando tra le foreste, sottoponendo la nudità del suo corpo fisico a continui avvilimenti, così da apprendere l’arte di domare e trascendere i propri desideri. Grazie al supplizio della rinuncia, Mahavira potè quindi tramutarsi in essere onnisciente divenendo a tutti gli effetti il Jina “vincitore delle passioni” per poi abbracciare, conseguentemente, la conoscenza assoluta.

esso dedicata e attualmente custodita al Royal Museum of Art and History di Brussels. Si sostiene che a seguito della morte dei genitori, e non prima di aver vissuto appieno una vita da padre di famiglia, l’ultimo dei Tīrthaṃkara, il ventiquattresimo, scelse, trentenne, la via dell’ascesi. La narrazione storica lo vede esporsi alle intemperie vagando tra le foreste, sottoponendo la nudità del suo corpo fisico a continui avvilimenti, così da apprendere l’arte di domare e trascendere i propri desideri. Grazie al supplizio della rinuncia, Mahavira potè quindi tramutarsi in essere onnisciente divenendo a tutti gli effetti il Jina “vincitore delle passioni” per poi abbracciare, conseguentemente, la conoscenza assoluta.

Il resto della sua esistenza lo spese predicando la sua dottrina fino a che, passati i settant’anni, si applicò a conquistare quello stato di eterna beatitudine conosciuto come nirvana, e successivamente lasciarsi morire di inedia attraverso quella condizione detta saṃlekhana. Rinunciando all’alimentazione, egli ottenne il trapasso fisico e la risalita dell’anima verso le regioni supreme del cosmo (oltreché la rottura del ciclo delle rinascite). Nel jainismo più recente e laico, in conclusione, viene rispettata l’idea che il monaco, sulle orme del suo maestro originale, debba sottoporsi a una vita di rinunce e di privazioni di modo da esporre il proprio organismo a un’autentica autopurificazione, poiché solo così potrà liberarsi dagli impulsi delle passioni. Sin dai tempi remoti, dunque, il Giainismo, con la sua idea di esistenza ha rappresentato una peculiare via di salvezza per liberarsi dalla sofferenza annessa ai corroboranti impulsi interiori della condizione umana-animale.