L'uomo moderno si perde quando perde il passato

di Francesco Lamendola - 29/11/2017

Fonte: Accademia nuova Italia

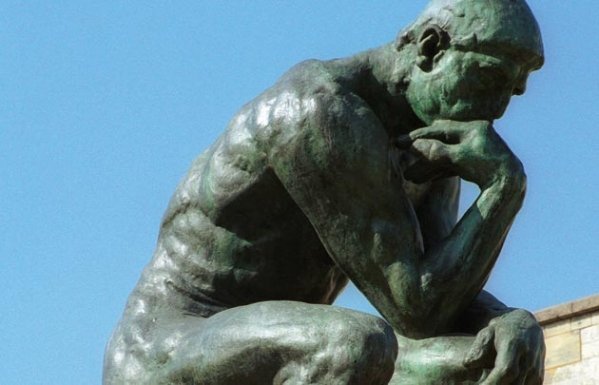

La civiltà moderna è stata costruita sul mito del progresso, della velocità e del cambiamento; di conseguenza, essa ha prodotto una frattura sempre più grave, e, alla fine, incolmabile, fra passato e presente. Il passato, sia quello storico e collettivo, sia quello psicologico e individuale, è divenuto un fardello da gettar via, oltrepassare e, se possibile, dimenticare: “conservatore” è divenuto un insulto e ha designato colui che vuol restare attaccato al passato, divenendo, così, un nemico del progresso e della stessa civiltà; allo stesso modo in cui chiamare qualcuno “immaturo” e “infantile” è divenuto un modo per stigmatizzare i comportamenti involutivi di chi si rifiuta di crescere, cioè di progredire. Ma un uomo scollato dal proprio passato è un uomo che fluttua nel vuoto, così come una società che rifiuta le proprie radici è una società che si condanna all’alienazione.

A torto si crede che l’angoscia, questa caratteristica inconfondibile dell’uomo moderno, sia dovuta all’incertezza del futuro, causata, a sua volta, dalla rapidità dell’evoluzione sociale, culturale, tecnologica; l’angoscia proviene essenzialmente dall’oblio del passato, perché chi dimentica ciò che è stato, perde tutti i punti di riferimento riguardo al presente e anche riguardo a se stesso, votandosi a una specie di follia scientifica e perfettamente razionale. Certo, esiste anche l’incertezza riguardo al futuro; ma essa diventa angoscia, o meglio può diventare tale, solamente se il piede non poggia più sul terreno sicuro; e il terreno sicuro, per l’individuo, così come per la società, è fornito dal passato, cioè dalla coscienza di quel che si è stati. Chi smarrisce la coscienza di quello che è stato, smarrisce se stesso e cade in preda all’angoscia. Pertanto, l’angoscia dell’uomo moderno non è il risultato di un progresso troppo rapido verso un futuro che non si conosce ancora, ma il prodotto di un distacco lacerante, voluto, e perciò carico di un inconscio senso di colpa, nei confronti del proprio passato. Il passato che si rifiuta, infatti, non è mai un passato “neutro”, non è un passato anonimo, ma è il proprio passato, quello della propria storia e della propria civiltà. La civiltà moderna nasce dal rifiuto intenzionale e programmatico della civiltà che l’ha preceduta, ossia della civiltà cristiana. Oltre a ciò, le tappe principali della modernità sono contraddistinte da degli strappi violenti, spietati, nei confronti della tradizione, talvolta simboleggiati da un parricidio simbolico. Per il popolo inglese del XVII secolo, quel parricidio è la decapitazione di Carlo I Stuart (e, poi, la sfiorata decapitazione di Giacomo II); per quello francese del secolo successivo, è la decapitazione di Luigi XVI; per il popolo russo, entrato per ultimo nella modernità, è lo sterminio dei Romanov. E gli ”strappi” sociali ed economici non sono meno dolorosi, né meno laceranti di quelli politici: la rivoluzione industriale è segnata dallo strappo, cioè dallo sradicamento, delle popolazioni rurali dalle campagne alle città, le fabbriche e i distretti minerari, fenomeno che ha comportato anche uno sradicamento spirituale, dal cristianesimo all’ateismo pratico, ossia da un vuoto, ben presto colmato da una nuova e potente, anche se illusoria, religione di salvezza: il marxismo.

È indispensabile che gli uomini moderni si rendano conto di qual è la radice della loro angoscia, altrimenti non riusciranno mai ad affrontarla, ma non faranno altro che aggravarla, rigirando il coltello nella piaga, come attualmente avviene, per esempio, con la sedicente terapia psicanalitica, che è una maniera di aggravare l’angoscia: e quella falsamente spiritualista di Jung più di quella apertamente materialista di Freud. La psicanalisi sembra che faccia i conti col passato; in realtà, non fa altro che sfoderare un dubbio repertorio di archetipi psicologici di matrice più ideologica che scientifica, e pretende di saperli adoperare per guarire le “ferite” dell’esistenza; ma è evidente che, se tali archetipi sono ideologici, essi sono di natura astratta, perciò impotenti a medicare le ferite reali, concrete, delle persone. Il complesso di Edipo è uno di tali archetipi e sa più di magia, nel senso più degradante della parola, che di scienza, cioè di autentica conoscenza della natura umana. Affidarsi a simili stregoni equivale a peggiorare, e di molto, i propri mali e accrescere le proprie sofferenze; tanto più che, inibendosi la facoltà di consigliare e giudicare (non la persona, ma i suoi atti e le sue scelte), lo psicanalista somiglia a una guida disumana la quale, a un certo punto della scalata, pianta in asso l’alpinista inesperto, dopo averlo condotto così in alto, che quegli non sarà mai capace di proseguire, né di tornare indietro, con le sue sole forze.

C’è un personaggio letterario che incarna perfettamente l’essenza dell’uomo occidentale e che mostra, nel corso dei secoli, le trasformazioni e l’evoluzione (o l’involuzione?) del rapporto fra la coscienza e il suo passato: Ulisse. L’eroe omerico è assetato di conoscenza, ma è anche, prima di tutto, un marito, un figlio e un padre che brama sopra ogni altra cosa di poter tornare in patria e riabbracciare i suoi cari: il suo passato è la sua identità, e rifiuta perfino una vita immortale, che gli offre la ninfa Calipso, per poter rivedere la sua casa e la sua famiglia, e poter invecchiare accanto a sua moglie. L’eroe dantesco è una rielaborazione degli stessi due temi, la sete di conoscenza e gli affetti intimi, qui, però, spostati dalla famiglia agli amici, i quali, pur vecchi e tardi, acconsentono a seguirlo nell’ultima, esaltante spedizione: prevale la sete di conoscenza ma, questa volta, intesa soprattutto come “volontà di potenza”, di autoaffermazione dell’uomo, senza Dio e, implicitamente, contro Dio. Anche l’eroe omerico era perseguitato da un dio, ma ingiustamente; ché, pur non essendo un pius (come sarà Enea), non aveva offeso Poseidone intenzionalmente; l’eroe dantesco invece sa bene che la sua ambizione è una sfida a Dio e inevitabile, quindi, giunge il castigo. I vari Ulisse moderni, quello di Tennyson, quello di Pascoli, quello di Joyce, sono viepiù perplessi, incerti, quasi straniti: di fatto, non sono alla ricerca d’altro che di se stessi, il loro è un viaggio interiore. Hanno smarrito se stessi, perché hanno smarrito la memoria di quel che sono.

Nel penultimo canto, il ventitreesimo, del suo poemetto L'ultimo viaggio (nei Poemi conviviali), Giovanni Pascoli immagina che Ulisse, ormai vecchio, si rimetta per mare, non per scoprire mondi nuovi, ma per rivedere i luoghi delle sue passate imprese e per cercare in essi il loro significato profondo, che allora gli era sfuggito; in altre parole, per ritrovare se stesso, la sua verità più intima e, con essa, il senso complessivo della propria vita. Ma il viaggio è una delusione, perché l'eroe greco scopre che il passato è perduto per sempre, non può ritornare, e nessuno può bagnarsi due volte nella stessa acqua. L'episodio decisivo è quello delle Sirene, verso le quali è irresistibilmente attratto non in virtù della bellezza del loro canto, ma per la loro fama di conoscitrici di tutta la verità, e dalle quali vuol sapere proprio ciò che sta cercando, che sempre ha cercato, nel corso della sua esistenza:

E il vecchio vide che le due Sirene, / le ciglia alzate su le due pupille, / avanti sé miravano, nel sole / fisse, od in lui, nella sua nave nera. / E su la calma immobile del mare, / alta e sicura egli inalzò la voce. / Son io! Son io, che torno per sapere! / Ché molto io vidi, come voi vedete / me. Sì: ma tutto ch'io guardai nel mondo, / mi riguardò; mi domandò: Chi sono? / E la corrente rapida e soave / più sempre avanti sospingea la nave. / E il Vecchio vide un grande mucchio d'ossa / d'uomini, e pelli raggrinzate intorno, / presso le due Sirene, immobilmente / stese sul lido, simili a due scogli. / Vedo. Sia pure. Questo duro ossame / cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate! / Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto, / prima ch'io muoia, a ciò ch'io sia vissuto! / E la corrente rapida e soave / più sempre avanti sospingea la nave. / E s'ergean su la nave alte le fronti, / con gli occhi fissi, delle due Sirene. / Solo mi resta un attimo. Vi prego! / Ditemi almeno chi sono io! chi ero! / E tra i due scogli si spezzò la nave.

Hanno osservato R. Brogi e M. Zoli nel volume Il poeta e l'eroe. Antologia di epica (Firenze, Bulgarini Editore, 2007, p. 362):

Anche Giovanni Pascoli (1855-1912) fu affascinato dal mito di Ulisse. Nei suoi "Poemi conviviali" (1904), egli lo reinterpretò con invenzione suggestiva, modificando sensibilmente il personaggio dantesco e il tema stesso dell'ultimo viaggio. Pascoli immagina che l'eroe, ormai vecchio, ricordi le avventure per mare di tanti anni prima; quelle memorie lo seducono al punto che egli, come temendo di non aver colto allora, nella sua ardente e impetuosa giovinezza, la lezione di umanità che ognuna di quelle tappe gli aveva offerto, si rimette in mare coi compagni, per ritornare negli stessi luoghi.

Il viaggio diventa così una sorta di pellegrinaggio di Ulisse entro se stesso, nel tentativo sia di recuperare il tempo passato, sia di rendere più completa la conoscenza di sé.

Come si vede, Pascoli, devoto ammiratore di Omero, interpreta originalmente tanto il tema della circolarità del tempo, già presente nell'Odissea", quanto quello della conoscenza, che non è più esperienza di luoghi e di genti, come nel poeta greco, e neanche sfida tutta umana al mondo ignoto, come in Dante, ma conoscenza di sé, dell'essenza della propria vita.

In questo ritorno è ancora centrale l'episodio delle Sirene, che dissero di sapere "tutto quanto avviene sopra la terra". Sfruttando un fugace accenno di Omero, Pascili insiste sul loro numero, due, probabilmente per sottolinearne l'ambiguità e la scelta che prospettano all'uomo; crea intorno ad esse un "prato fiorito" pone le Sirene stesse in atteggiamento inquieto, immobile, gli occhi fissi nel sole del primo mattino. Senza essere più legato da funi, e quindi disposto anche a morire pur di avere risposta, Ulisse ripete più volte con passione la domanda che lo tormenta. Ma le Sirene restano mute, lasciando insoddisfatta la sua ansia, mentre la nave s'infrange rovinosamente sopra gli scogli.

È un brano molto interessante, nel quale, a parte una certa teatralità troppo esibita nell'eroismo del protagonista, il paesaggio pira un incanto che sa di magia misteriosa e si presenta, pur nella chiarità del mattino, inattingibile; suggestivo poi il contrasto tra le appassionate parole di Ulisse e l'imperturbabile silenzio delle Sirene, che ora non levano più né parola né canto.

Le parti si sono come capovolte, l'eroe, allora immobile e legato all'albero, adesso è libero; allora muto, ora implora, mentre le Sirene che allora lo attrassero con la tentazione della sapienza, restano ora impassibili. Il fascino di questi versi assorbe in sé molti significati logici: il tempo perduto non può essere recuperato; il destino non si lascia dominare dalla volontà dell'uomo, al quale restano per sempre preclusi la perfetta conoscenza di sé e il significato, il valore del tempo vissuto. Ogni "ritorno" si risolve in una sconfitta sia perché il passato non si ripete mai identico (le Sirene non cantano più), sia perché si avverte, più grave e incolmabile, per quel fallimento, il disorientamento interiore, la propria estraneità a se stessi, l'essere disancorati da ogni dimensione del tempo.

L'Ulisse di Pascoli è l'inquieto uomo moderno, pieno di ansie e dubbi, schiacciato da una nuova solitudine intima, ben più grave di quella che afflisse l'antico eroe d'Omero.

L’Ulisse omerico, pertanto, è il simbolo di una umanità che sa chi è, da dove viene e cosa vuole; poggia saldamente il piede sul terreno, affonda la propria identità nelle radici del passato, e così diviene capace di misurarsi vittoriosamente con l’ignoto; mentre l’Ulisse dantesco è il simbolo di una umanità che, pur salda su se stessa, si lascia tentare dalla dismisura, dalla hybris, e concepisce la propria libertà come sfida verso i limiti posti dal divino: è l’umanità tentata dall’empio desiderio di farsi come Dio, esattamente come accadde ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Qualcuno si è chiesto se Dante, con la creazione del “suo” Ulisse, non sia, per caso, un pre-umanista: domanda assurda, visto il destino che Dante riserva alla sua creazione, spiegando anche il perché di quel castigo: non si era trattato che di un folle volo, accecato dall’orgoglio e scaturito da una brama sacrilega di sfidare la potenza di Dio. Dante, nella sua genialità, si è spinto, per un momento, oltre i limiti del proprio tempo: si è affacciato sullo spazio della modernità e se n’è ritratto prontamente, inorridito: il castigo che si abbatte sul “suo” Ulisse è il castigo meritato da una umanità che ha negato e capovolto il rapporto naturale fra la creatura e il suo Creatore. A partire dalla generazione successiva, quella di Petrarca, la reazione, nei confronti della “vertigine” della modernità, sarà di segno ben diverso: se non di piena accettazione, quanto meno di voluttuosa accidia, nel segno d’una avversione di maniera, poco sincera e carica di cattiva coscienza, verso il frutto proibito. Amo, ma ciò che vorrei non amare, ciò che vorrei odiare; amo tuttavia, ma contro voglia, ecc. Conosciamo la tiritera: è talmente scontata da divenire stucchevole, fastidiosa. Petrarca, nondimeno, è il primo moderno (nel senso ampio del termine); il primo che si affaccia oltre la civiltà cristiana. È un post-cristiano, come lo sono, oggi, Eco e Vattimo, o come lo è stato Russell. Ma se essere moderni vuol dire essere post-cristiani, ciò significa anche aver perso le radici, e votarsi a un’incurabile angoscia...