La condizione postmoderna

di Roberto Pecchioli - 07/05/2017

Fonte: Ereticamente

Il labirinto nella gabbia digitale

Noi occidentali postmoderni del XXI secolo viviamo, dicono, nel migliore dei mondi possibili. O almeno, nel più libero di tutti, a memoria storica. Tanto emancipati, liberati, sciolti da legami e idee ricevute da aver rinunciato ad essere noi stessi. La fine delle identità è infatti uno dei tratti distintivi, forse il più sconcertante, della lunga stagione post moderna, sbocco della modernità. In realtà, siamo talmente “post”, da essere financo posteri di noi stessi. Liberarsi dell’ultima catena, la propria identità, è il gesto finale, autolesionistico al limite del suicidio, della post umanità che si è gettata con entusiasmo nel tritatutto.

Aristotele fondò la sua filosofia sul principio di identità: A è uguale ad A, io sono me stesso e questa presa di coscienza istituisce il Sé, superando Anassagora ed Empedocle (il simile si riconosce attraverso il suo simile o il dissimile?) e portando a compimento l’idea parmenidea di Essere (l’Essere è, e non può non essere). Corollario del principio di identità è quello di non contraddizione, giacché se A è diverso da B, il nesso logico è che B è diverso da A. Si tratta dei fondamentali, su cui poggiano due millenni e mezzo di civiltà. Revocati in dubbio, quanto meno relegati nell’insignificanza, una possibilità tra le tante di una civilizzazione che ha cessato di essere un fiume ordinato per diventare palude infetta, delta labirintico in cui, tra sabbia, golene e isolotti modificati costantemente dalle correnti, di mille canali nessuno conduce più all’alto mare aperto.

Lontano da elucubrazioni filosofiche, la realtà ci mostra un umanità postmoderna la quale non soltanto non sa più chi è, ma rifiuta di saperlo, uno, nessuno e centomila, al mattino è diverso dalla sera o dalla notte. Non più maschio o femmina, italiano, tedesco, o bianco, appartenente ad una tradizione culturale o ad una religione, ma individuo-massa plastico scisso da se stesso, di-viduo. Un’epoca trans, “en travesti”, bisognosa di un camerino teatrale pieno di costumi da affittare a pagamento per interpretare personaggi provvisori e mutanti in una rappresentazione senza canovaccio o trama, l’happening di un compulsivo spogliarsi e rivestirsi, un burlesque di massa in cui nulla e nessuno è definito, meno ancora definitivo. Le avanguardie furono gli artisti, dal Duchamp del surrealismo a René Magritte, il cui dipinto di una pipa, intitolato “Il tradimento delle immagini”, è accompagnato dalla sconcertante didascalia “questa non è una pipa”, a significare la scissione tra rappresentazione, immagine e realtà. Ma c’era ancora la modernità, con le sue certezze picconate ad una ad una, demistificate, infine “decostruite”.

In Pilota di guerra, Saint Exupéry, osservando dall’alto le rovine di Parigi bombardata dai tedeschi, scriveva un brano indimenticabile, incomprensibile all’uomo postmoderno: “Ma una folla in frantumi, se c’è una sola coscienza nella quale essa si ricompone, non è più in frantumi. Le pietre del cantiere sono un mucchio disordinato solo in apparenza, se c’è, perduto nel cantiere, un uomo, sia pure uno solo, che pensa a una cattedrale. Non mi preoccupo del fango se in quel fango è racchiuso un seme. Il seme lo assorbirà per costruire.” La folla ha prestato ascolto a chi si rotola nel fango, le pietre sono divenute rovine, detriti, polvere. Tale è il senso comune dell’ultimo mezzo secolo, quello in cui la declinante modernità si è progressivamente dissolta in post modernità.

L’aggettivo liquido è uscito dal linguaggio scientifico per entrare in quello sociologico, sulle piste di Zygmunt Bauman che ha così spiegato lo spirito dei tempi, modernità liquida, oggi gassosa, ma di un gas che, contro natura, si espande verso il basso. Il pensatore ebreo polacco americano di formazione marxista ha commesso un errore di definizione: liquida non fu la modernità, ma la sua erede diretta che Jean François Lyotard chiamò, in un libro fortunatissimo del 1979, condizione postmoderna.

Lyotard prese atto della fine irreversibile di quelle che chiamò “grandi narrazioni”, ovvero le idee, le credenze ed i valori della civiltà occidentale sorte dall’illuminismo in avanti. Si infrangeva sugli scogli il racconto dell’emancipazione generale degli individui, non era più creduto, alla prova dei fatti, il progresso indefinito, soprattutto si incrinava irrimediabilmente la fede nella verità. L’illuminismo asseriva orgogliosamente l’esistenza della verità, la sua unicità da attingere con lo sforzo titanico della ragione umana al servizio della conoscenza.

La modernità, nonostante Bauman, fu solida. Il problema è che essa sostituì principi e certezze precedenti con parole d’ordine nuove, ma altrettanto nette e definitive. La presa d’atto della loro insufficienza, quando non dell’errore che contenevano ha colto di sorpresa l’uomo occidentale, come se all’improvviso qualcuno avesse strappato un velo, l’ultimo, lasciandolo muto ed impotente dinanzi al mondo. La modernità nuda si rivelò come certe vecchie signore che non si rassegnano allo scorrere del tempo. Senza trucco vistoso, gioielli ed abiti alla moda, svaniscono le finzioni e restano i segni di una bellezza sfiorita. Ciò che accomuna le due protagoniste della nostra epoca, modernità e post modernità, è l’estraneità alle religioni ed alla trascendenza. Come il fisico Laplace presentando la sua Meccanica Celeste affermò che quella di Dio era un’ipotesi che non aveva considerato, la modernità ha consegnato un orizzonte culturale zoppo, da cui ha abolito la metafisica. Julius Evola usava malvolentieri la parola filosofia, preferendo il termine metafisica, ossia la conoscenza e lo studio di tutto ciò che è “oltre” la natura materiale.

Gettata nella spazzatura la metafisica, la modernità ha avvelenato i pozzi e tagliato i ponti dietro di sé. Screditando, irridendo, infine abolendo senza rimorso ogni dimensione “altra”, il pensiero e la prassi occidentale, ripiegati in un cieco, orgoglioso razionalismo, hanno lasciato un’eredità spuria, dimezzata. Vi è di più: enfatizzando se stessa come conclusione della storia, ha inquinato anche le parole. Postmodernità è infatti un assurdo logico, poiché, in qualche modo, cristallizza, impedisce lo scorrere della storia. Essere moderni significa, letteralmente, interpretare il proprio tempo. Poco senso dovrebbe avere diventare postmoderni, posteri di se stessi, oppure il significato ultimo della condizione postmoderna è di non condividere più i grandi racconti, senza tuttavia essere in grado di scriverne di nuovi. La modernità, morendo, fece testamento, la postmodernità è orfana e non vuole successori. Se lo strutturalismo aveva cercato di individuare delle costanti, la postmodernità guarda al significante, alla parola nuda, senza badare al significato. Più estesa, ma per niente profonda, la cultura resta in superficie e, come tutto il resto, si fa liquida.

Tutto ruota ancora sulle parole d’ordine non più credute, sulle idee che hanno deluso o di cui è stata confutata la validità. Le nostre sono generazioni che non hanno elaborato il lutto, e, una volta uccisi tutti i padri ed espiantati gli alberi genealogici, si sono accorte di non possedere più mappe. La reazione prevalente è quella di correre in ogni direzione tra accelerazioni e rallentamenti, incapaci di immaginare una meta oltre rovi e detriti, neppure l’heideggeriana radura. Un unico imperativo: non si può tornare indietro, qualunque cosa significhi quell’equivoco avverbio caricato di negatività.

Il nuovo atteggiamento è un pastiche fatto di citazioni, rimandi, ripresa di temi e modalità del passato, confuse, affastellate, avalutative. Il motivo dominante è un’ironia disincantata e dissacrante, e poi la mescolanza, l’ibridazione. Una pentola che bolle (melting pot) ma il cui fuoco non viene né spento né attizzato. Va per suo conto, ognuno getta qualcosa nel calderone, a caso, non vi è un disegno, neppure quello dell’eclettismo. Tutt’al più, il postmoderno è una forma inedita di manierismo. Il Vasari chiamò così l’imitazione delle forme rinascimentali: poiché l’arte era giunta al massimo livello, non c’era speranza di migliorare ancora. Il manierismo postmoderno non ha un unico modello, oppure ne ha troppi, da ciascuno sceglie ciò che interessa, soggettivamente, senza un piano. Pensiamo ad opere di architettura come il teatro dell’opera di Sydney, la sede del museo Guggenheim di Bilbao o quello di arte moderna di Graz: citazioni, rimandi, echi, la cui unica costante è l’uso dei materiali della tecnologia contemporanea. L’arte, confusa con la creatività, viene giudicata con un unico criterio, quello del prezzo sul mercato, imposto da mercanti e critici compiacenti.

Perduto il centro, non lo si cerca più, anzi lo si aborre, tutto diventa periferia, non di rado escrescenza, rizoma. In ogni ambito ci si accontenta di risposte contingenti, parziali, sempre strumentali. Richard Rorty torna al pragmatismo, ed in questo si esprime l’egemonia profonda del pensiero anglosassone ed americano. Del resto, l’altra caratteristica della postmodernità è quella di essere l’abito su misura per lo zelig neoliberale ed ipercapitalista. Dalla distruzione creatrice al supermercato dove tutto è in mostra e la varietà dei prodotti, unita al febbrile ricambio delle vetrine, esprime la frammentazione etica e culturale che chiamano libertà o liberazione.

Vi è una frase pronunciata dall’io narrante nell’Aleph, dunque dallo stesso Borges, che esprime più di ogni altra e con anticipo di decenni (l’opera del grande argentino è del 1952) la trappola postmoderna: “Temetti che non fosse rimasta una sola cosa capace di sorprendermi, temetti che non mi avrebbe più abbandonato quella sensazione di tornare a tutte le cose. Fortunatamente, dopo alcune notti d’insonnia, mi vinse di nuovo l’oblio.” Ecco già delineato il tema centrale della postmodernità, il labirinto, il disorientamento, la necessità di sensazioni sempre nuove e complesse, ed insieme l’oblio come difesa estrema dinanzi al mistero che riaffiora. In un altro brano, Borges riflette in questi termini: “ogni linguaggio è un alfabeto di simboli il cui uso presuppone un passato che gl’interlocutori condividono; come trasmettere agli altri l’infinito Aleph, che la mia timorosa memoria a stento abbraccia? “

La condizione postmoderna genera incomunicabilità proprio perché rigetta i codici comuni, le memorie condivise, senza istituirne di nuove, in un circolo vizioso che somiglia alla corsa vana, grottesca del criceto nella ruota che sta dentro la gabbia. Un paragone ulteriore è il moto accelerato del vagoncino sull’ottovolante nel giro della morte, che sfrutta la forza centrifuga ma non ha nessuno scopo o esito se non il brivido di un attimo, la sensazione, l’adrenalina che scuote l’umanità blasé, disincantata, scettica, annoiata per sovraccarico. Il disincanto del mondo che Max Weber attribuiva alla gabbia d’acciaio della modernità si è trasferito al nostro tempo come un paradossale reincantamento indotto artificialmente, ricercato, istantaneo, puntinista. Fuggito l’attimo, si torna allo status quo ante, da combattere con dosi nuove di eccitazioni, sensazioni, o con l’oblio che José Luis Borges accoglie come una fortuna, dopo l’insonnia febbrile.

Un grande uomo di fede e pensiero come Joseph Ratzinger, il grande incompreso Benedetto XVI, ha invano invocato una nuova alleanza tra la ragione e l’apertura alla trascendenza. Troppo tardi, i canali sono stati ostruiti definitivamente dalla modernità, che li ha nascosti tanto accuratamente da renderli invisibili ai posteri, noi. In una riflessione recentissima, il papa emerito ha messo in guardia contro due follie ugualmente distruttive, l’islamismo radicalmente religioso e l’animus occidentale radicalmente ateo. Purtroppo, sembra davvero che la Chiesa che egli ha scelto di non dirigere abbia dimenticato l’infinito cui l’uomo anela per addentrarsi nel labirinto in cui non esiste verità, ma libera interpretazione.

Una splendida canzone scritta da Giorgio Calabrese interpretata da Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno, narra di una tristezza profonda, e, ad un certo punto, il testo dice “proviamo anche con Dio, non si sa mai”. La postmodernità, incredula per essersi fidata della narrazione atea, non è in grado di giocare quella carta, perché, estranea ad ogni Dio, in fondo, non crede nemmeno che domani possa essere un altro giorno, nuovo e diverso.

Non a caso, l’ultima filosofia di un certo rilievo espressa dall’ultimo mezzo secolo è l’ermeneutica, ovvero una conoscenza che non si propone l’indagine veritativa, ma l’interpretazione da fornirne. Un’efficace definizione del postmoderno è del marxista Tony Cliff: la teoria di rifiutare le teorie. David Harvey, il sociologo che più di tutti ha indagato tale corrente culturale, va anche più in là, scrivendo che il postmoderno “sguazza, si immerge nelle caotiche correnti del cambiamento come se non esistesse che il cambiamento”. Con ciò, sembra chiaro che esso ha portato a compimento la modernità, rovesciandola. La prima ha attaccato tutto il passato per superarlo in una sintesi nuova, la seconda, sconvolta dagli insuccessi, si è rifugiata in una forma di nichilismo iperattivo: il nuovo fine a se stesso, dopo che travolge prima, una lavagna che cancella senza posa i suoi contenuti senza mai esprimere un giudizio di merito, poiché infiniti sono i punti di vista.

Torna alla memoria una volta ancora l’Aleph, metafora postmoderna, nella descrizione di Borges “vidi una piccola sfera cangiante, di quasi intollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse; poi compresi che quel movimento era un’illusione prodotta dai vertiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro dell’Aleph sarà stato di due o tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità ne soffrisse. Ogni cosa (il cristallo dello specchio, ad esempio) era infinite cose, poiché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell’universo.” L’uomo postmoderno, che ha perduto quasi tutto, ma crede di sapere moltissimo, non è in grado di credere in nulla e cerca una nuova pietra filosofale, che sia “infinite cose”.

Non sa uscire dalla modernità, né per la strada dell’opposizione antimoderna né dell’oltrepassamento ultramoderno; si accontenta del dubbio, del simulacro, della rappresentazione autoreferenziale dominata dai media. Nulla che sia stabile lo appassiona, è al contrario affascinato dall’abbattimento degli steccati, a partire da quello sui ruoli sessuali e professionali per finire con il disinteresse per l’ordine e l’unitarietà, spodestati dal sincretismo, dal bricolage, dalla confusione ritenuta creativa e liberatoria, dall’eterno cartello “lavori in corso”, un’impresa che raccoglie trucioli e sfridi ma getta o trascura la statua intagliata.

Il postmoderno aspira ad essere una sorta di caos calmo, come il titolo del libro di Sandro Veronesi da cui Nanni Moretti ha tratto l’omonimo film. Caos, certo, ma non troppo, poiché troppo fragile è la personalità postmoderna. Significativamente, il libro di Veronesi narra di un uomo per cui la morte tragica della moglie è più un turbamento che un dolore, e che finisce per vivere in automobile, da cui osserva e sperimenta i problemi altrui. La speranza è nella bambina, più saggia, equilibrata e razionale, che lo richiama all’esigenza di dare un ordine alla vita, avanza la richiesta pressante di normalità, di responsabilità, di protezione. Un dialogo tra padre e figlia ci pare un simbolo della condizione postmoderna. “Ormai è il mondo, stellina, a non essere normale. Polimeri, ormoni, telefonini, benzodiazepine, debiti, carrelli al supermercato. (…) Ecco cos’è il mondo. Non è più normale. “In realtà un monologo, carico di nonsense, di piani non paralleli, senza un vero inizio o una fine. A suo modo, postmoderno è lo stesso Nanni Moretti in Ecce bombo, 1978, inizio dell’era liquida; l’intellettuale non si interroga più sui massimi sistemi, ma sulla partecipazione o meno ad un “evento”, come si iniziò a dire. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Scie del nulla….

Un insopportabile leggerezza di cui approfittano i due poteri forti della contemporaneità, la cupola neoliberale e l’apparato tecnologico che la sostiene. In fondo, l’errore, o il dramma del caos calmo postmoderno, è aver ridotto il pensiero speculativo a gioco linguistico e prestato fede ad una lettura rigidamente nichilistica di Nietzsche e Heidegger, o, per parlare “postmoderno”, ad un’errata ermeneutica del loro universo. La rinnovata, sinistra fortuna di questi due pensatori è la nostra disgrazia comune.

Come tutti i giganti, entrambi possono essere letti da svariati punti di vista, ed il solitario di Sils Maria non può essere compreso senza attraversare passo dopo passo la titanica operazione di trasvalutazione di tutti i valori da lui intrapresa, con esiti opposti se privilegiamo la superficie nichilista o se sappiamo cogliere il colossale sforzo mitopoietico e creativo che, davvero, fu al di là del bene e del male. Più complesso il discorso su Martin Heidegger. Per la cultura dell’Europa occidentale, purtroppo, la chiave di lettura principale di storia e cultura da oltre due secoli è stata quella illuministico –positivista declinata nelle sue numerose varianti. Per un intellettuale eurasiatico come Alexsandr Dugin, libero dagli schemi che imprigionano noi, il centro del pensiero heideggeriano è assolutamente non nichilistico. Uno dei “tòpoi” dell’autore di Essere e tempo, il celebre Dasein (Esserci), è indicato come elemento chiave, centro di gravità, (nel lessico filosofico “circolo ermeneneutico”) del sistema e della proposta politico culturale che egli chiama Quarta Teoria Politica.

Nella seconda parte del presente elaborato esamineremo più nel dettaglio le complicate linee dell’orizzonte postmoderno, e nella parte finale torneremo, in positivo, sul pensiero di Heidegger e sul Dasein come possibile sentiero d’uscita dal labirinto postmoderno, rammentando il titolo di un’opera del filosofo di Messkirch, Segnavia. Di un segnavia, siamo convinti, ha bisogno più del pane la fragile umanità ritrovatasi sciolta, liquida alle elevate temperature della modernità.

Lineamenti e suggestioni liquide

Nella prima parte dell’elaborato abbiamo cercato di abbozzare una sommaria cartografia del fenomeno chiamato postmodernità, centrata sulla tesi che la condizione postmoderna altro non sia che l’estenuazione, il lento esaurimento della modernità, l’altra faccia della contemporaneità, la più funzionale all’universo neoliberale. Adesso, tentiamo di indicare alcuni lineamenti del fenomeno in cui siamo immersi. Un importante critico letterario americano, Terry Eagleton, sintetizzò i limiti della condizione postmoderna, insieme con la sua diretta filiazione dalla modernità, scrivendo che “il tipico prodotto postmodernista è giocoso, autoironico ed addirittura schizoide(…). Abbraccia spudoratamente la lingua del commercio e dei beni di scambio. La sua posizione(…) è una sorta di pastiche irriverente, e la sua deliberata superficialità incrina tutte le solennità metafisiche, a volte con una brutale estetica dello squallore e dello shock.” Una fotografia impietosa ma assai reale, che prosegue segnalando il “pluralismo ripiegato su stesso, quella schiera eterogenea di stili di vita e di giochi linguistici che ha rinunciato all’imperativo di totalizzare e legittimarsi”.

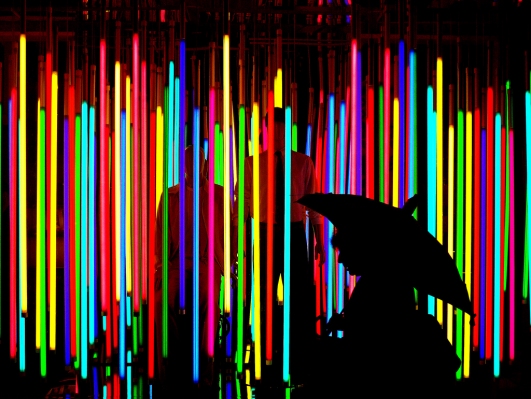

Una sorta di mosaico indistinto, meglio una serie di macchie diversamente colorate simili a quelle inventate da Rohrschach per il noto test psicologico che da lui ha preso il nome: ecco la postmodernità. Affiorano alla mente due versi del poeta irlandese W.B. Yeats “Tutto cade a pazzi, il centro non tiene/ il mondo è pervaso dall’anarchia”. Una creatività generica, eccentrica ed obbligatoria prende il posto dell’arte: pensiamo al fenomeno dei “writers”, i giovani che dipingono (secondo altri imbrattano) muri di palazzi, capannoni, muraglioni, carrozze ferroviarie con soggetti incomprensibili dai colori violenti e talora sovrapposti, con curve disarmoniche e geometrie frattali. Tutto si svolge nell’universo suburbano, poiché ogni luogo è periferia.

Il primo pensatore a soffermarsi sulla natura metropolitana dei tempi nuovi fu Georg Simmel all’alba del secolo scorso, nel 1911. In “La metropoli e la vita mentale” tratteggiò l’incredibile diversità di stimoli ed esperienze cui già esponeva la vita urbana. Il prezzo dell’aumentata libertà individuale, osservava l’autore della Filosofia del denaro, si paga trattando gli altri – e venendo trattati – nei termini impersonali, oggettivi e strumentali dello scambio mediato dal denaro.

Di qui sorse l’atteggiamento blasé, divenuto icona postmoderna, il tratto tra l’annoiato, il cinico e l’indifferente inteso come scudo difensivo per tollerare l’attività febbrile e l’eccesso di stimoli. L’unica via d’uscita consiste nel coltivare un finto individualismo attraverso il perseguimento di status symbol, o segni di eccentricità soggettiva. La moda associa il fascino della differenziazione e del cambiamento alla comoda seduzione della similarità e della conformità. Quanto più un’epoca è nervosa, concluse già un secolo fa Simmel, tanto più rapidamente mutano le sue mode, poiché il bisogno della differenziazione, che ne è un agente fondamentale, va a braccetto con l’affievolirsi delle energie nervose. Ci pare questo il ritratto più preciso della condizione postmoderna, scia ed esito della modernità.

La modernità scientifica ci ha abituato alle schematizzazioni, alla tassonomia, alle definizioni, in fin dei conti alle gabbie mentali. La postmodernità ne crea di nuove, con la differenza che non è più sicura dei risultati e, come sostenne Feyerabend, il suo metodo è non averne alcuno. Ci è tuttavia utile, a fini pratici, accettare la sfida ed offrire alcuni lineamenti della condizione postmoderna, utilizzando il metodo della comparazione e dell’esposizione di coppie oppositive, come fece, con una tabella molto famosa, il pensatore e sociologo egiziano americano Ihab Hassan, il primo a tracciare una mappa del postmoderno. Il merito di Hassan è stato quello di essersi richiamato a campi diversi, quali la linguistica, l’architettura (caos urbanistico anziché il “controllo” dei modernisti) l’antropologia, la filosofia, la retorica, financo la teologia, con l’opposizione Dio Padre (modernità) e Spirito Santo (postmodernità).

Citiamo alcune delle coppie della tabella di Hassan: progetto-caso; gerarchia-anarchia; opera finita-processo; concentrazione-dispersione; selezione-combinazione; radice/profondità-rizoma/superficie; significato /significante. Ed ancora; narrazione-antinarrazione; tipo/mutante; sintomo/desiderio; genitale-fallico/polimorfo-androgino; metafisica-ironia; leggibile-scrivibile; determinatezza-indeterminatezza; finalità-gioco; interpretazione/lettura- controinterpretazione/fraintendimento.

Su due punti dissentiamo da Hassan: egli attribuisce la trascendenza alla modernità e l’immanenza alla postmodernità. Ad avviso nostro, l’immanenza è caratteristica comune, con l’unica differenza del sincretismo avalutativo espressione del caos (calmo?) postmoderno. L’altro punto debole dell’analisi ci sembra quella dell’opposizione tra un asserito ed a nostro avviso inesistente romanticismo o simbolismo modernista, cui viene contrapposto il dadaismo postmoderno e la patafisica. In termini più comprensibili, il dadaismo fu un fenomeno artistico che assunse come punto di forza l’assenza di scopo e di messaggio, mentre la patafisica è la finta scienza delle soluzioni immaginarie, sino ad accreditarsi come studio delle leggi che regolano le eccezioni (!!). La tabella di Hassan è molto centrata nel secondo elemento della dualità, ma tende a contrapporre eccessivamente i due fenomeni, che, lo ribadiamo, sono sì distinti e distanti, soprattutto in quanto la modernità smonta, liquefa, decostruisce, ma sempre entro la cornice tracciata dal suo supposto antagonista.

Più interessanti sono le distinzioni tra creazione-totalizzazione-sintesi e i detriti postmoderni: decreazione, decostruzione ed antitesi. Il loro frutto rancido è il rifiuto di codici comuni, che comunque la modernità individuava nella scienza e nella ragione e che la contemporaneità svaluta nel soggettivismo più estremo. La linguistica e lo stesso Hassan lo chiamano idioletto, ovvero la lingua individuale, la particolare varietà d’uso del sistema linguistico di una comunità utilizzata da ogni singolo parlante. Insomma, la Babele che sperimentiamo quotidianamente, in cui ognuno sembra parlare per suo conto un linguaggio sconosciuto e mutante. Nella lingua spagnola esiste il termine “guirigay”, che designa l’incomprensibile, il borbottio informe degli idiomi sconosciuti. La postmodernità ci sembra un infinito guirigay in cui si è sopraffatti da un baccano atonale, incomprensibile, simile al rumore di certi locali affollati dove ad ogni tavolo si svolgono dialoghi separati e tutti sono costretti ad alzare il tono della voce, con il doppio effetto del frastuono e della scadente comunicazione.

Il fatto è che la modernità ha avvelenato i pozzi e tagliato definitivamente i ponti. La civilizzazione che si vanta di aver abbattuto ogni muro ne ha eretto al contrario di nuovi e possenti, il più impenetrabile dei quali è quello del progresso lineare, dell’obbligo di andare avanti, affermando il primato del nuovo e del presente, l’inclinazione a svalutare il passato sull’altare illuminista di una superata infanzia dell’umanità. Il postmoderno non sa e non può trasgredire gli imperativi del suo ascendente diretto. Si limita a destituirli del senso originario senza superarli: di qui visioni molteplici, relative, deboli, lo sguardo che, vietata come tabù superstizioso la torsione all’indietro, si volge all’interno, tutt’al più all’ombelico, nuovo traballante centro di gravità. Così si spiegano le pratiche subculturali della frammentazione, della rottura, dell’ibridazione, della dissociazione. Nessun senso di rimpianto o nostalgia per il passato, né memoria attiva, ma segno positivo di un’avvenuta maturazione dell’uomo.

L’illuminismo realizzato, anche nella versione debole, kantiana, subisce la sua stessa vittoria. Pensiamo alle acquisizioni della fisica, che hanno spezzato le orgogliose certezze della meccanica, ad esempio con il principio di indeterminazione di Heisenberg o il teorema di incompletezza di Godel, che, agli occhi postmoderni non fanno che alimentare l’ambiguità, la sconnessione, il gusto per il frammento, l’attimo, la citazione. Ai tempi di Roma, il dio più importante del Pantheon era Giano Bifronte. Tale divinità rivestiva un ruolo capitale nella sfera pubblica e in quella religiosa, poiché era il custode di ogni forma di mutamento, il protettore di tutto ciò che concerne una fine e un nuovo inizio. Per questo la sua iconografia è quella di un busto con due volti che guardano in opposte direzioni. Giano era per i romani il mitico sovrano dell’età dell’oro, portatore della civiltà e delle leggi. Passato e futuro, inizio e fine coesistevano organicamente nella sua figura.

Nei tempi nostri, al contrario, ogni codice comune viene delegittimato, come l’autorità, le convenzioni, le norme e le regole: unico denominatore, sovvertire, spaesare, demistificare. Estirpare le radici si può, ma per piantarne di nuove, possibilmente più forti e durature: tutte azioni espressamente vietate dal decostruzionismo, che detesta le identità e sradica anche da se stessi. Ogni cosa è ridotta alla sua superficie, all’immagine, ed è significativa la fortuna del concetto di “look”, quello che appare, distinto e distante da ciò che è, e l’utilizzo continuo di un’ironia distruttiva, prossima al sarcasmo. Un altro fondamento è la trasmutazione, nella forma dell’ibridazione, della parodia, del burlesco, nell’enfatizzazione di ogni promiscuità e confusione, nell’interesse spesso malsano per fantasie ed immagini oniriche. Tutto diventa prestazione, performance, con una dimensione di ostentata teatralità, come comprese per primo Guy Debord che intuì nella rappresentazione esibita il centro sgangherato della realtà, anzi l’unica realtà ammessa.

L’estensione dei sensi è nei nuovi strumenti della comunicazione (McLuhan) che l’umanità postmoderna vive come protesi e soprattutto sostituti dei rapporti comunicativi reali, creando linguaggi sempre diversi, ma ogni volta più vicini all’afasia: la neolingua degli SMS, l’ipertesto informatico e la multimedialità.

Come accennato nella prima parte, vengono generalmente citati come pensatori di riferimento postmoderno Martin Heidegger e Friedrich Nietzsche. Si tratta di un fraintendimento voluto, quantomeno di una interpretazione molto parziale del complesso universo di ciascuno dei due.

Di Nietzsche si pone l’accento sul nichilismo, negando o lasciando nel limbo altri elementi essenziali del suo pensiero, come la concezione ciclica (l’eterno ritorno), l’idea dell’oltreuomo e la stessa volontà di potenza. Nietzsche prendeva atto dell’esito nichilista della nostra civiltà, corda tesa tra l’assenza di valori e la diffusione di principi rinunciatari quali la sottomissione, l’umiltà, l’obbedienza al posto di idee forti, virilmente tese all’affermazione della vita, tuttavia il suo fu comunque un nichilismo reattivo, volto alla ricerca di nuove affermazioni positive, che egli chiamò trasvalutazione dei valori. In nessun caso l’autore di Zarathustra e di Al di là del bene e del male ha propugnato un nichilismo “compiuto”, ovvero l’accettazione del nulla come anti progetto esistenziale.

E’ semmai Gianni Vattimo il suo manipolatore armato di “pensiero debole” ad affermare la necessità di convivere con l’infondatezza e con l’assenza di scopo dell’esistenza, praticando le virtù deboli, non violenza, dialogo a tutti costi, tolleranza indefinita, per il divieto di ricercare la verità, una condotta intellettuale del tutto inutile per insussistenza di qualunque fondamento, dunque foriera di violenza e prevaricazione. Tutti concetti assai lontani dall’orizzonte del figlio del pastore luterano di Roecken.

Quanto ad Heidegger, la sua lotta titanica contro la metafisica, con i concetti di sostanza e presenza lo portò a prospettare una riappropriazione del nostro essere mortali ai fini di una più sicura comprensione della nostra “gettatezza” nel mondo. Affermò altresì l’importanza del linguaggio, la prestazione esclusivamente umana “sede dell’evento dell’essere”. Una parte consistente del suo imponente sistema di pensiero è una sorta di oscuro gioco linguistico, ed in ciò si riconosce un intento sviluppato dai postmoderni, ma alla fine della sua vita Heidegger pronunciò parole di ritorno alla metafisica, sia pure velato ed indiretto, come il famoso “solo un Dio ci può salvare” nell’ intervista a Der Spiegel divulgata dopo la sua morte.

L’esistenzialismo fondato sull’Esserci (Dasein) contiene elementi attivi e possibili esiti anti nichilistici, come dimostra la lettura che ne fa un pensatore della Tradizione come Alexsandr Dugin. Ciò significa che parte del pensiero heideggeriano può essere declinato in chiave non nichilista. Il “dasein”, esserci, è sinonimo di uomo che sta nel mondo, che ha l’esistenza come specifico modo di essere. Il “Dasein” reinterpretato da Dugin è l’intento di ricentrare idee, storia e realtà sulla complessità e la vita sociale di quell’unico soggetto pensante, l’uomo, che concretamente esiste e vive, qui e adesso, pone domande, “si rende conto”, aspira a interpretare, comprendere, giudicare, modificare, padroneggiare la totalità di ciò che vede e di cui fa esperienza. L’uomo non si trova accidentalmente in un corpo e nel mondo “come un pesce nell’acquario”.

Esistere significa per lui stare nel mondo, essere qui, “esser-ci”. Implica un legame necessario con un certo qui e ora, un determinato mondo, una precisa situazione storica, sociale, comunitaria ed individuale. Nella parola composta Esser-ci, la particella enclitica “ci” simboleggia i due caratteri dell’uomo accolti da Dugin sull’orma di Heidegger, ovvero la sua esistenza spazio-temporale (essere-qui-ora), e la sua apertura all’Essere, all’infinito, alla trascendenza, alla dimensione spirituale della vita. L’autore di Essere e tempo lottò inoltre contro la deriva tecnologica, definita “pensiero che non pensa”, smascherata come parte della guerra al mistero condotta in nome della ragione, con il fine di disanimare l’uomo e privarlo della sua funzione di soggetto attivo.

Qualche riflessione meritano alcuni critici della postmodernità, ed anche taluni sociologi che ne hanno saputo cogliere aspetti di grande rilevo. Fredric Jameson rappresenta la critica neomarxista, che ne dimostra l’assenza di profondità e la logica strumentale al neoliberalismo, unitamente alla schizofrenia, al disorientamento percettivo, al trionfo dell’apparenza e dell’inautenticità. Jurgen Habermas, l’ultimo francofortese, incarna la critica razionalista, pur riconoscendo, sulla pista tracciata da Adorno ed Horkheimer nella Dialettica dell’Illuminismo (1947) il fallimento del progetto di emancipazione modernista, la cui razionalità formale, tecnico strumentale, ha prodotto alienazione, disagio sociale e spersonalizzazione. Habermas cade in errore, tuttavia, allorché taccia di neo conservatorismo la postmodernità. Coglie nel segno riconoscendo la propensione per la spettacolarizzazione ed il culto del nuovo. Questi temi furono affrontati genialmente da Guy Debord, che individuò nello spettacolo la struttura portante della società dei consumi, sino a generale il più immateriale dei consumi, quello dello spettacolo stesso. Debord osservò anche la pervasività dello spettacolo nella comunicazione didattica e scientifica, con prevalenza delle immagini e delle didascalie sui testi. Il sovraccarico simbolico, la perdita di centro e la decostruzione comunicativa ne sono i frutti avvelenati, creando soggetti agiti, non più agenti, parlati, non più parlanti.

Importante è anche l’apporto di Michel Foucault, che intuì, sul modello utilitarista del Panopticon di Bentham (ciò che vede tutto), il progetto sottilmente totalitario dell’ossessione del controllo e della trasparenza. Dietro le quinte dell’insicurezza e della liquidità sociale, afferma Foucault, si cela un preciso progetto di controllo, sorveglianza, punizione dei devianti. Un totalitarismo soffice, di tipo nuovo, intuito anche dagli inventori di distopie letterarie come il Grande Fratello di Orwell, che attraverso la ripetizione ossessiva di slogan afferma continuamente un modello di società gerarchico e piramidale. “Il Grande Fratello vi guarda” diventa così la metafora di un mondo decomposto ad arte, in realtà assoggettato ad una disciplina del tutto inedita, introiettata per ripetizione e scambiata per libertà grazie al controllo della comunicazione in forma di spettacolo.

Importante è l’analisi sociologica di Marc Augé, che ha teorizzato la presenza (e l’incombenza) di quelli che ha denominato “nonluoghi”, ovvero, autostrade, aeroporti, centri commerciali, ma potremmo aggiungere le impressionanti distese di parallelepipedi diversi solo per i colori delle insegne che caratterizzano le grandi vie d’accesso alle aree urbane (capannoni industriali, spesso abbandonati, locali commerciali adesso detti show room, ipermercati). Si tratta di ambienti tendenzialmente uguali, sottratti a qualunque identità o relazione con l’ambiente circostante, luoghi di transito pensati per un uomo generico, passivo, senza volto o storia. L’incontro nei nonluoghi è privo di relazione, estraneo alla partecipazione; vi si sperimento uno spazio ristretto fino alla simultaneità, una individualizzazione dei destini che si vive esclusivamente come momentanea, fastidiosa prossimità. Augé li contrappose ai “luoghi antropologici”, che contrassegnano l’identità di chi li abita, rammentano la storia comune e sorreggono le relazioni in funzione di una appartenenza condivisa.

Interessante anche l’apporto di Michel Maffesoli, il quale ha individuato il nomadismo come stile di vita postmoderno, diverso e distinto dal “pellegrino” della modernità, che si muoveva comunque verso qualcosa in un orizzonte non ancora del tutto destituito di senso. Il nomade non ha alcuna identità fissa, si modifica e traveste a seconda di luoghi e situazioni, ignora il senso dello spazio, vive esclusivamente nel tempo (“reale”, istantaneo come quello delle connessioni informatiche). Il nomade di Maffesoli ha un’ulteriore caratteristica, priva di valore anche i cosiddetti “alti luoghi”, ovvero quegli spazi di socialità e condivisione dove si svolgono i grandi eventi collettivi, chiese, parlamenti, palazzi di giustizia, accademie. La confusione postmoderna è tale che viene meno la stessa riconoscibilità degli alti luoghi. Sull’altare del funzionalismo e del profitto è oggi estremamente difficile individuare la funzione di un edificio dalla sua forma. Un ospedale non è diverso da una scuola, il luogo dove si amministra la giustizia degli uomini è spesso indistinguibile da un centro direzionale. Imbarazzante è il destino dei nuovi luoghi di culto, sia per le forme, in genere cubiche sino alla follia della chiesa di Foligno progettata dall’archistar Fuksas, sia per l’assoluta assenza di richiami ad una dimensione ulteriore, verticale o trascendente.

Negi Stati Uniti, fu Christopher Lasch a bollare il narcisismo esasperante dell’uomo postmoderno, unito alla sua deresponsabilizzazione, che chiamò ribellione delle élite, nonché alla presa d’atto che le classi alte postmoderne sono a loro agio soltanto nei nonluoghi, e si sono costruite una sorta di identità mimetica e rovesciata nell’assenza di storia e nel rifiuto della memoria.

La nostra convinzione è che la condizione postmoderna assomigli ad una macchina priva di pilota. Il pilota moderno è screditato, ma la proibizione di guardare alla storia è più forte che mai. I due grandi materialismi che si sono contesi la scena da due secoli, quello liberale e quello marxista, hanno un orizzonte ristretto in comune. Guardando in un’unica direzione, vedono le stesse cose, ovvero la superficie, abbagliati dal mito ormai incapacitante del progresso. Espulso Giano Bifronte, hanno contribuito in parti uguali a quello che Weber chiamò il disincanto del mondo, oltreché ad una visione esclusivamente strumentale ed economica della presenza dell’uomo nel mondo. La distruzione creatrice si è trasformata in fregola di cambiamento, ossessione, compulsione per il nuovo, che genera instabilità, insicurezza, fibrillazione sempre meno controllabile.

L’universalismo comune ha generato un culto per la tecnica e la tecnologia superstizioso e totalitario non meno delle vecchie credenze spazzate dal fuoco dei tempi nuovi. Anche gli Stati, come dimensione pubblica tendenzialmente volta al bene comune, sono stati screditati, ma soltanto loro possono restituire un senso alternativo a quello basato sul denaro, definendo spazi ed interessi pubblici condivisi. Ci vorrebbe un “reincantamento”, una insorgenza comunitaria, ma i pozzi sono stati sigillati, le vie di fuga ostruite. Lo comprese benissimo il Marx del “Diciotto brumaio di Luigi Napoleone”, allorché, preoccupato degli “spiriti del passato”, ordina di liberarsi di “tutte le superstizioni”, giacché la rivoluzione non può prendere la sua poesia dal passato, ma solo dal futuro. Dunque, l’imperativo fu distruggere ogni mito o valore non riconducibile al progresso materiale. Musica per le orecchie del liberalismo contemporaneo, ormai padrone del campo, che invera esattamente le convinzioni marxiste. Cambiano soltanto i rapporti di produzione.

Tornare a Giano, dunque, alla capacità di vivere nella storia, nei cicli di passato, presente e futuro, sapendo tornare sui propri passi quando la via è sbagliata. Ma per esprimere un giudizio di valore, occorre restituirsi alla verità, quanto meno alla sua ricerca attiva ed orientata. La modernità ha fallito, la postmodernità confusionaria si accontenta di bagliori o della tecnica, il cui unico obiettivo è funzionare. L’automobile “serve” per spostarsi, il telefono per comunicare, il farmaco per curare una malattia. Tutto qui. Modernità, la madre, e postmodernità, la figlia un po’ squinternata scambiano i mezzi con i fini e disprezzano sino alla derisione un concetto che Saint Exupéry esprime nel Piccolo Principe: l’essenziale è invisibile agli occhi. Ma ciò che non si vede, neppure con i potenti microscopi inventati dall’ Homo sapiens, non esiste.

Ci sembra tutto qui l’insuperabile dilemma postmoderno: non più homo viator, esploratore dell’ignoto, pellegrino della verità, ma un nomade vestito di stracci costosi e variopinti, senza meta per disperazione, che ha smarrito la trascendenza, un’ipotesi che non può figurare nelle tabelle, negli algoritmi e nei modelli matematici. Capì tutto con largo anticipo Chesterton; “Quando la gente smette di credere in Dio, non è vero che non crede in niente, perché crede in tutto.” E’ il manifesto e l’epitaffio della condizione postmoderna, credere a qualunque cosa, ma solo per un attimo, per poi correre via senza meta.