Violenza di classe negli Stati Uniti

di Redazione Odradek - 24/01/2006

Fonte: carmillaonline.com

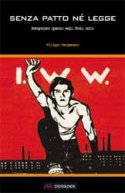

[Riportiamo l'introduzione redazionale al bel libro di Filippo Manganaro Senza patto né legge. Antagonismo operaio negli Stati Uniti (pp. 310, € 17,00), pubblicato dalle edizioni Odradek. Come è nella tradizione di questa casa editrice anticonformista, lo scritto introduttivo è in realtà un piccolo saggio, di valore non inferiore ai contenuti del volume.]

1. Come descrivere il “ventre della bestia”? Chi guarda agli Stati uniti rischia facilmente lo strabismo, preso in mezzo dallo scarto indescrivibile tra principi enunciati e realtà empirica, tipo il “diritto alla felicità” inscritto nella Dichiarazione d’Indipendenza e la morte distribuita con sublime nonchalance a concittadini, migranti, popoli lontani. Basta che attraversino il binario del capitale – o dell’ultimo suo vigilante – nel punto e nell’orario sbagliato.

In questo straordinario libro sul movimento operaio americano – straordinario per freschezza di linguaggio, familiarità con la “mentalità corrente” d’oltreoceano, empatia e selezione degli episodi rilevanti – abbiamo scelto tre citazioni che rappresentano al meglio i soggetti principali del conflitto sociale, di quel paese come di ogni altro al mondo: i padroni, gli antagonisti e lo Stato.

«Posso assumere metà dei lavoratori perché uccidano l’altra metà». J. Gould, costruttore e proprietario di ferrovie, nel 1886, affrontava così uno sciopero dei suoi dipendenti. La battuta non era evidentemente frutto di un occasionale momento di rabbia, se Martin Scorsese, 115 anni dopo, trova ancora necessario metterla in bocca a uno dei protagonisti del suo Gangs of New York. Rivelatrice di un rapporto sociale, dunque, e di una “costituzione materiale” che non è neppure in aperto conflitto con quella “formale” (privilegio esclusivo, questo, dell’Italia del dopoguerra).

Il patto sociale che regge il “modello anglosassone” è infatti un “patto tra proprietari” (di industrie, terre, servizi e capitali finanziari) da cui sono programmaticamente esclusi tutti i lavoratori dipendenti, senza tante distinzioni. Una visione strettamente “di classe”, esclusiva, razzista senza vergogna (il potere è Wasp – white, anglo-saxon, protestant – per definizione), per cui i diritti, la democrazia, la possibilità di decidere sugli indirizzi del paese sono di competenza esclusiva di un “giro” ristretto di possidenti. Una massoneria palese, che vive e si concepisce come un’aristocrazia, pur essendo “nata nelle strade”, tra sangue, sudore e polvere da sparo. In cui si entra per nascita o per superamento della soglia fatidica dei tot milioni di dollari, ma sempre lasciando fuori del portone ogni mentalità o pratica “democratica”. Riguardatevi Eyes wide shut dal lato delle dinamiche – inclusive ed esclusive – di potere. Unica nazione nata da un genocidio pressoché completo, con spettacolare rovesciamento hollywoodiano dell’attribuzione della natura “selvaggia e sanguinaria” dai conquistatori ai conquistati (ci sono voluti 70 anni di cinema per vedere un Soldato blu o un Piccolo grande uomo). Ogni generazione di migranti che vi ha messo piede ha pagato un prezzo mostruoso in termini di sfruttamento, vite spezzate, umiliazioni e diritti negati. Eppure, ogni “seconda generazione” è diventata un feroce guardiano dell’ordine costituito, “l’altra metà” disposta a uccidere i nuovi ultimi nella scala sociale, quelli appena scesi dalle navi.

Qual è il segreto? La continuità e la dimensione dei flussi migratori, grandi risorse naturali, una struttura produttiva mai azzerata da guerre sul proprio territorio, l’integrazione omologante delle élites delle varie nazionalità, la guerra perenne a qualsiasi forma di autorganizzazione reale – sindacale o politica – dei lavoratori. Condizioni strutturali decisamente uniche, inesistenti in qualsiasi altro paese capitalistico, e una determinazione antioperaia degna di una dittatura sudamericana. L’unico sindacato ammesso è quello “americano”, che non discute il sistema e neppure – spesso – il livello del salario. Per chi esce dallo schema c’è la guerra. Quella vera. Con esercito, guardia nazionale, investigatori, torture e morte all’ingrosso, “per dare l’esempio”. Chi per la prima volta leggerà le storie degli Industrial Workers of the World, delle lotte memorabili e disperate dei lavoratori che li hanno preceduti e seguiti, rimarrà probabilmente sconcertato dal livello di violenza connaturato al conflitto di classe negli Stati uniti. E più ancora dai commenti della “libera stampa” che accompagnano le spedizioni punitive, le mattanze sul campo, le condanne a morte. Due generazioni fa, però, Martin Scorsese ci aveva ancora una volta dato un saggio della sua sapienza come “storico con la cinepresa in mano”, dipingendone senza veli l’epopea in America 1929. Sterminateli senza pietà.

Ai lavoratori che chiedono salario e diritti viene semplicemente negata l’appartenenza al genere umano. Ogni protesta è immediatamente inscritta nel “grande piano dei nemici dell’America”; ogni lavoratore che alza la voce – immancabilmente “straniero” anche quando possiede una solida e non recente cittadinanza – viene affrontato come “nemico interno”. Ancora una volta, seppur tardivamente, è grazie al cinema che si può “vedere” qualcosa della concretezza di questo scontro (I cancelli del cielo di Michael Cimino, per esempio). Le “masse”, nel sistema produttivo e sociale statunitense, devono “essere nulla”, pura materia sociale decerebrata, in modo che il potere centrale, dotato in via esclusiva di tecnologie del controllo e violenza concentrata, possa disporne a piacimento. E quando pure l’insorgenza si crea – in un territorio, una fabbrica, una categoria – scatta alla perfezione il meccanismo dell’isolamento collettivo, della “maledizione nazionale” nei confronti di quei reprobi che disprezzano l’american way of life. Tutti insieme contro quel punto nero, come contro una singola tribù di pellerosse. Una per volta, una dopo l’altra. È qui il vero archetipo di ogni strategia americana di guerra contro ogni momentaneo “asse del male”.

Ne consegue che lo Stato – la cultura che innerva ogni singolo membro dell’apparato – ha interiorizzato fino all’automatismo la scissione tra “diritti costituzionali” scritti nelle carte e “portatori pieni” di quei diritti. Quasi una certificazione dell’esistenza di fatto di un doppio regime di cittadinanza: uno pieno, per i proprietari e l’intera struttura esecutiva, l’altro parziale e revocabile per la popolazione “normale”. La seconda battuta esemplare che abbiamo voluto qui riportare è perciò quella di un oscuro sceriffo di Everett, tale Don MacRae, che nel 1916 così si rivolgeva a un attivista Iww pesto e sanguinante, poratato nei suoi uffici dopo uno sciopero e successivi scontri: «Ma quale Costituzione, qui siamo a Everett, figliolo».

Tutti i “veri conoscitori dell’America” ci spiegano ammirati che la cultura politica e istituzionale statunitense è improntata al “pragmatismo”. È verissimo. È la cultura del “si fa quel che serve ora e qui”, confligga o meno con qualsiasi “sacro principio” affermato nella Carta o nelle leggi. E allora va bene sempre tutto. Per esempio, con McCarthy, via i “comunisti” dall’amministrazione pubblica, ci siano o no le prove. O, più recentemente, si discuta pure della necessità della “tortura preventiva”, se può – la mera possibilità è sempre una chimera irresistibile, anche se si tratta di accettare un danno certo per scongiurare quello solo ipotetico – evitare qualche attentato.

Non ci credete? Chiedete a William C. Sullivan, vice-direttore dell’FBI, che solo a servizio finito, nel 1975, ammette: «Durante i dieci anni in cui sono stato alla direzione del Servizio Informazioni, non ho mai, in nessun momento, sentito qualcuno, incluso me stesso, porre la domanda: “quest’azione che abbiamo deciso, è legale, è morale, è etica?” Non abbiamo mai fatto questo tipo di ragionamento, semplicemente perché eravamo pragmatici per natura. La sola cosa che ci preoccupava era: questa cosa funzionerà, ci darà ciò che vogliamo, ci farà raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati?» Se i diritti dei “nemici” intralciano il raggiungimento dei “risultati”, beh, tanto peggio per loro. Il “nemico” non ha diritti, neppure se cittadino americano. E, comunque, il diritto statunitense è costitutivamente in progress, rivedibile e rivisto, incerto e soggetto più di altri ai repentini mutamenti del clima politico contingente (si pensi al Patriot Act dell’ottobre 2001, che assolutizza i poteri di polizie e intelligence e cancella di fatto l’habeas corpus). Eppure tutta questa frenesia repressiva senza regole certe non autorizza mai – né laggiù né tra i “liberali” strabici di casa nostra – il dubbio di “incostituzionalità”. Una “flessibilità” davvero straordinaria, che elimina completamente qualsiasi problema di senso. Una mistica del risultato che non può e non deve guardare al di là dell’immediato.

Ma chi decide il senso? Chi decide chi e quando diventa “nemico”? Su questo non c’è incertezza. Lo stesso schema strutturale del potere – comandano “i proprietari” – esclude dalla determinazione politica qualunque interesse collettivo non coincidente con quello del nucleo centrale. Lo Stato ha insomma un padrone certo. E non è mai “terzo”, specie nel conflitto sociale. È stato infatti sagomato su un programma originario che può essere così riassunto: “combattere i banditi con metodi da banditi”. Per tutto l’800 questo programma ha guidato la costruzione della modernità statunitense – centrata sul conflitto tra grande industria e allevatori da un lato e agricoltori e latifondisti dall’altro, esplosa e risolta infine con la guerra di secessione – al cui interno le rivendicazioni e i conflitti sociali erano considerati poco più che un “fastidioso disturbo”, da eliminare con “cure efficaci” a prescindere dalla loro ortodossia costituzionale.

Un programma che ha trovato nell’agenzia Pinkerton lo strumento operativo, il centro di elaborazione teorica, il laboratorio delle metodologie, facendone il modello di riferimento per ogni successiva “agenzia” federale (Cia, Fbi, Dea, ecc).

Del resto, la formazione degli Stati uniti come “nazione” e come “Stato” ha ben poco a che vedere con i contemporanei processi che si svolgevano in Europa. Laggiù confini indeterminati e aperti per definizione all’espansione, assenza di nemici attestati ai confini, popolazione crescente, risorse naturali all’epoca percepite come infinite; qui da noi confini contesi metro per metro, nemici storici su ogni frontiera, popolazioni ciclicamente sottoposte a forti variazioni quantitative (guerre, carestie, epidemie, alternate a periodi di pace e crescita economica), risorse limitate per genere e quantità. Nel nordamerica, dunque, la costruzione del paese moderno ha assunto da subito come baricentro una parte della popolazione (i bianchi di origine inglese e di religione protestante) all’interno della quale si selezionava in modo feroce un ceto proprietario dominante, cui veniva affidato il compito di gestire una conquista. Questo gruppo ristretto doveva gestire masse crescenti di uomini e donne che parlavano lingue diverse, praticavano riti religiosi differenti, erano spesso portatori di ideologie di riscatto sociale incompatibili con la conquista; masse utili, ma anche ampiamente sacrificabili, facili da rimpiazzare. La definizione delle scelte principali del paese – il cuore di ogni politica, anche in regime di democrazia – veniva così a essere concentrata, quasi per necessità, all’interno di un gruppo ristretto, sottratta definitivamente agli “umori” di questa massa eterogenea. Ogni pratica sociale genera abitudini, istituzioni specifiche, concrezioni organizzative e giuridiche. La democrazia, in questa dinamica, viene alla fin fine a coincidere con la dialettica interna al ceto dominante. Tutti gli altri sono patriotticamente chiamati a condividere queste scelte – anche nel rito elettorale, comunque limitato a una minoranza –, mai a discuterne i fondamenti. La qualifica di cives americanus, per costoro, è comunque una differenza apprezzabile rispetto al resto del mondo, un premio sufficiente a garantire fedeltà. La concentrazione di potere che in tal modo si è realizzata non ha eguali nella storia e ha prodotto una macchina militare altrettanto potente, usata di continuo e quindi rodata, tecnologicamente al top, nutrita con risorse economiche crescenti, dotata di privilegi e ambizioni proprie. Vale perciò qui ricordare il consiglio che nel 1870 il generale Sheridan rivolse a Otto von Bismarck, momentaneamente incerto su come trattare i francesi sconfitti: «Ai civili non si deve lasciare altro che gli occhi per piangere». Un comandamento, più che un consiglio, leggendo queste pagine.

Ma anche la resistenza è straordinariamente “americana”. Chi è abituato alle movenze del conflitto sociale in Europa negli ultimi 20 anni – scioperi sindacali, manifestazioni oceaniche con famiglie e bambini, trattative, accordi più o meno favorevoli; almeno fino a Genova 2001 – farà fatica a comprendere quale dose di violenza anche i lavoratori (e poi parte del movimento dei neri) siano riusciti, o siano stati costretti, a esprimere nel corso delle loro lotte. Forse neppure gli anni ’70 italiani possono restituire visivamente questa dimensione di massa dell’“uso della forza”. Violenza come mezzo estremo di autodifesa, in genere, di fronte alla volontà omicida squadernata senza remore dagli “imprenditori”, dalla Guardia Nazionale, e ancor più dalle guardie private. Quasi mai l’uso della violenza diventa però una componente strutturale di una strategia politico-sindacale. Lo è stato, in parte, nello sviluppo dell’ala “compatibile” del sindacalismo Usa (quello dell’Afl), attraverso un rapporto suicida con quelle bande malavitose cui si era ad un certo punto rivolto per “acquistare” il “servizio armato” necessario a dipanare alcune vertenza più “spinose” del solito. A sinistra, solo i Weathermen, negli anni ’70, daranno vita a qualcosa che somiglia a una “lotta armata” consapevole; ma il loro rapporto con il mondo del lavoro era più ideale che effettivo.

Eppure di violenza, armi, morti è fatta la lotta operaia statunitense dalle origini fino alla seconda guerra mondiale. Un comportamento che appare perfettamente “naturale” all’interno del quadro del conflitto, non ideologico né idealizzato. “Legittima difesa”, quasi sempre. “Occhio per occhio”, nella migliore tradizione dei fedeli della Bibbia rispettata alla lettera. C’entra – e molto – il diritto di ogni cittadino americano a portare armi; quel retaggio della frontiera o della guerra d’indipendenza che fa del solo cittadino armato un cittadino nel pieno controllo dei propri diritti. Diritto soltanto teorico, come si potrà leggere in queste pagine, e che la polizia e gli altri corpi armati dello Stato provvederanno a smentire. Ma persistente come una chimera nella testa di ogni nuova generazione di “antagonisti”. Da manuale in questo senso, la surreale domanda che uno dei fondatori delle Pantere nere rivolge al proprietario di un’armeria: «Sono Huey P. Newton del Black Panther Party; ecco qui i miei soldi, voglio il fucile». Aggiungendo poi, in tono confidenziale: «Il BPP è un’organizzazione, c’è qualche sconto?».

C’è, in estrema sintesi, l’accettazione piena delle regole di mercato, del sistema di vita e dei valori americani. E l’illusione che quei valori siano davvero universali e che si tratti perciò solo di “spingere” affinché siano effettivamente riconosciuti a tutti. I poliziotti si incaricheranno di smontare queste illusioni aprendo il fuoco senza preavviso su ogni “negro armato”, adducendo spesso motivazioni di natura economico-razzista («circolavano a bordo di un’auto che non sembrava corrispondere allo status sociale degli occupanti») più illuminanti di qualsiasi saggio antropologico. La Cia, la Dea e l’Fbi, più scientificamente, daranno invece vita alla più massiccia campagna di promozione e spaccio di droga (soprattutto eroina) nei ghetti neri e nei campus universitari, stroncando così sul nascere ogni possibilità di diffusione di comportamenti e coscienza “antagonista” al potere wasp. Qualcosa di molto simile ha conosciuto anche l’Italia dei tardi anni ’70, quando fu incentivata in ogni modo la creazione di una “mercato libero” delle droghe pesanti, per distruggere e ridurre ai minimi termini una generazione che aveva osato dare l’“assalto al cielo”. Una rete di spacciatori-informatori, spesso sotto il diretto controllo di gruppi fascisti (cui veniva contemporaneamente spalancato il mercato delle curve degli stadi), sostituì rapidamente quella dei collettivi studenteschi e di quartiere. Macché rivoluzione e “un altro mondo possibile”. “Fatevi”, e lasciate fare a chi governa.

Quel che colpisce di più in questa storia del movimento operaio stelle-e-strisce, da qualsiasi angolatura la si guardi, è insomma un’asimmetria sistematica. Le forme di lotta cambiano continuamente, sono spesso “creative” in tutti i sensi (originali, fantasiose, innovative, pacificissime o violentissime); ad esse risponde invariabilmente lo stesso dispositivo centralizzato (criminalizzazione, attacco militare, processi). La resistenza è sempre “locale” o categoriale, non riesce quasi mai a diventare “generale”, ovvero diffusa su tutto il territorio nazionale; la controparte, invece, può sempre contare sullo Stato in ogni sua articolazione e sul consenso della nazione. La comunicazione del “movimento” è sempre affidata a volantini, fanzine, fogli occasionali, tam tam artigianale; l’informazione ufficiale del paese è sempre embedded, allineata e coperta con il potere, fino ai teorici del giornalismo Usa come «contributo professionale alla difesa della democrazia».

Asimmetria confermata da un’assenza lampante: il mondo del lavoro non è mai riuscito a partorire un proprio partito politico. Tentativi ce ne sono stati molti, ovviamente, ma nessuno che sia riuscito a produrre un risultato politico: ossia un’alternativa al bipolarismo centrista che monopolizza lo scenario. I «comunisti» sbarcheranno negli Usa a tempo scaduto. Quando la forza del movimento operaio spontaneo – gli Industrial Workers of the World, innanzitutto – era ormai esaurita. Quando le indicazioni politiche dell’Unione sovietica nei confronti dei “partiti fratelli” erano ormai ridotte alla sola difesa della “patria del socialismo”. Quando, insomma, non c’era più né una massa critica sociale sufficiente a innescare una differente processualità politica, né una “progettualità rivoluzionaria” in grado di comprendere e aggredire la realtà del capitalismo avanzato, di cui gli Stati uniti rappresentavano ormai l’avanguardia indiscutibile.

L’asimmetria – di potenza e istituzioni, innanzitutto – è diventata ormai una condizione scientemente perseguita dall’establishment statunitense. Nessuno, sia esso uno Stato, un’ideologia politica o una fede religiosa transnazionale, deve potersi mettere su un piano di parità con “l’America”. E sarà la stessa America – la sua amministrazione, fermamente controllata dai ceti proprietari – a stabilire quando la crescita di un paese o di un pensiero, in una qualsiasi parte del mondo, diventano un “pericolo” per l’american way of life. La “guerra preventiva” è già stata teorizzata. Quella “permanente” è stata dichiarata. Ma il dispositivo logico e politico, l’attitudine e le strutture, lo sguardo che l’America getta sul mondo, sono un frutto diretto del modo in cui negli Stati uniti quei “ceti proprietari” hanno risolto i nodi fondamentali dello sviluppo del paese: genocidio dei nativi e zero riconoscimenti alla classe lavoratrice, alle sue rappresentanze politiche e sindacali.

2. Un mondo «alieno», per molti versi, agli occhi europei. Perché dunque analizzarne così in dettaglio la storia, le caratteristiche? Perché, soprattutto, privilegiare un punto di vista così «fuori moda» come il movimento operaio?

Non prendiamoci in giro. Il neoliberismo è da oltre un decennio – dalla caduta del muro di Berlino – l’unica ideologia e pratica dominante a livello globale. La stessa costruzione dell’Unione europea, da quando esiste una Commissione che dirama regolarmente «raccomandazioni» cui gli Stati nazionale debbono conformarsi (con propri tempi e mediazioni), ha assunto questo orizzonte come un obiettivo ineludibile. Il “modello europeo” sta progressivamente cedendo il passo a quello anglosassone. Si sta insomma erodendo giorno dopo giorno quel «patto tra i produttori» che ha fatto da collante agli Stati nazionali continentali negli ultimi due secoli, dalla Rivoluzione Francese in poi.

Un «patto tra produttori» con profonde connotazioni corporative, condito dall’ideologia del “siamo tutti sulla stessa barca” e declinabile secondo visioni del mondo decisamente opposte. Ma caratterizzato anche da alcune costanti precise: l’intervento dello Stato nell’economia (come regolatore e programmatore, ma anche nella forma dell’imprenditore in prima persona), un complesso di diritti riconosciuti per i lavoratori (sempre rinegoziabili, naturalmente) a partire dalla rappresentanza sindacale, forme di welfare più o meno estese (dalla sanità alla scuola, alla previdenza, addirittura).

Per capirci. Persino lo Stato prussiano di Bismarck aveva stretto il suo interno «patto tra i produttori». Neppure il nazismo, 60 anni dopo, lo ha davvero messo in discussione, “limitandosi” a darne una versione razzistico-criminale che prevedeva di farne pagare i costi ai vicini, considerati occupanti “removibili” di uno “spazio vitale” indispensabile agli “ariani puri”. Del “modello sociale europeo” sono fin qui esistite, naturalmente, forme ben più civili e opposte, come la Francia mitterrandiana, la Svezia socialdemocratica o il “modello scandinavo” in senso lato, l’Olanda anti-beghina sopravvissuta fino a qualche anno fa. Ma l’idea di fondo – il «patto tra i produttori» come contratto sociale tra le classi, con posti di comando e subordinazione ben determinati, ma anche con “diritti da tutti esigibili” altrettanto chiari – era sostanzialmente la stessa. La “nazione” aveva bisogno di tutti e, nel momento che stabiliva le gerarchie sociali, al tempo stesso riconosceva l’inclusione di ciascuno; in forma differenziata, ma in qualche misura – anche minima, per carità – certa.

Faceva eccezione l’Italia (e gli altri paesi fascisti: Spagna, Grecia, Portogallo), che solo nel secondo dopoguerra approdava a un’identica visione, in versione però assai più “tirchia”. Soltanto il ’68-’69 le faceva attraversare finalmente gli stessi traguardi: statuto dei lavoratori, diritto a una pensione decente, scuola e sanità pubbliche ad accesso universale, ecc.

Ora tutto ciò è in via di smantellamento, da anni, a livello continentale. Gli Stati nazionali stanno smobilitando, privati come sono – dalla «globalizzazione» dei flussi finanziari e dei mercati – di molti degli strumenti (le “leve di comando”) che prima avevano costruito. Rinunciano a esercitare una politica economica, privatizzano imprese industriali di prim’ordine e le infrastrutture, svuotano gli istituti che hanno garantito per decenni (o due secoli) la coesione sociale, affidando di nuovo al “libero mercato” il compiti che quello aveva dimostrato di non poter assolvere. Diminuiscono rapidamente i diritti esigibili; aumentano le polizie, si moltiplicano le prigioni, sbocciano i “centri di detenzione temporanea” per gli “stranieri”. In una parola: il “patto tra i produttori” non è più valido. Il primo a soffrirne è il diritto di cittadinanza, quel pilastro della sovranità collettiva e – in qualche misura – anche individuale che ha segnato la modernità, perché legava il potere di decidere su un certo territorio, sulle modalità di riproduzione delle relazioni sociali e politiche, alla totalità della popolazione che su quel territorio vive. È una tendenza che accomuna fino a confonderli governi di destra e di centrosinistra. I quali solo in Italia sembrano davvero “differenti”, ma solo a causa delle macroscopiche anomalie di Berlusconi rispetto a un qualsiasi modello liberale.

Il “modello americano” sta riplasmando i rapporti sociali all’interno del Vecchio Continente, mentre la possibilità europea di influire sugli Stati uniti diminuisce. Cala corrispondentemente il grado di civiltà del complesso delle relazioni sociali, nei sistemi politici e giuridici; qui, “nel cuore della civiltà”. Non è sorprendente, se non per Toni Negri e quanti parlano di “impero decentrato e deterritorializzato”, senza però mai mettere fianco a fianco – per vedere se e quanto si corrispondano – formule verbali immaginifiche e mondo reale.

Il “modello americano”, infatti, come ben si vedrà in queste pagine, è esattamente questo: la restrizione dei processi decisionali reali nell’ambito dei “proprietari” e la considerazione del resto del mondo come “materia prima” per i propri bisogni, al minor costo possibile. La “pratica della democrazia” lì esercitata è programmaticamente restrittiva; la “partecipazione popolare” è scoraggiata; l’“infinito possibile”, nel paese che garantisce il massimo delle opportunità individuali, corrisponde al “minimo possibile” (tu puoi cercare di entrare nel “giro dei possidenti”, ma voi non potete cercare di cambiare né l’equilibrio che garantisce la riproduzione del potere, né i criteri di selezione).

E, comunque, il fatto d’esser rimasta l’unica superpotenza globale cambia radicalmente i termini del problema. Si sa infatti che alle presidenziali Usa partecipa non più del 40% dei cittadini aventi diritto. Quello che diventa di fatto il “presidente del mondo” viene così scelto da non più del 2% dei “cittadini del mondo”. Ma, anche in questo caso, nessuno che se ne scandalizzi, specie tra i tanti “professori di democrazia” che tengono quotidianamente lezione sui media principali.

L’“americanizzazione” che ci tocca è insomma di serie B. Perché, al contrario di un cittadino degli Stati uniti, siamo esclusi dalla possibilità di interagire davvero con la “macchina” del dominio. E perché, soprattutto, quei governanti – e, a scendere, anche i “nostri” – non hanno neppure bisogno di tener conto dei nostri bisogni collettivi (neppure in quanto “popolo”, se non proprio come “classe”) nel momento in cui elaborano le proprie scelte. Non possiamo insomma neppure sperare che “qualche briciola”, dal tavolo del loro banchetto, ci cada sulla testa.

3. Se si tiene conto di tutti questi cambiamenti, è facile allora accorgersi che la storia del movimento operaio americano ci parla direttamente. Il suo passato sembra illuminare il nostro futuro. In parte forse maggiore, comunque, comincia a somigliare al nostro presente.

La struttura sociale, innanzitutto. A un vertice ristretto, immutabile e opaco – è quasi osceno pensare che gli elettori statunitensi saranno chiamati a scegliere il loro presidente tra due iscritti alla stessa società segreta negli anni dell’università, la mitica Skull and bones di Yale, autentica incubatrice per rampolli promettenti del livello più esclusivo del ceto proprietario – si contrappongono masse sterminate di donne e uomini senza alcuna organizzazione “autodeterminata”. L’America è il regno delle associazioni, si dirà. Vero. Ma ciò non spiega assolutamente nulla. Una struttura associativa, più o meno “reticolare”, è necessaria in qualsiasi paese. Perché la vita sociale deve pur scorrere attraverso forme collettive che ne costituiscano e diffondano il senso, costruendo i legami e i miti collettivi che la vita economica – disseminatrice di concorrenza, flessibilità, precarietà, individualismo – recidono alla radice.

Qui parliamo, al contrario, di “organizzazione di interessi materiali” consapevolmente individuati, perciò stesso potenzialmente o fattualmente “altri”, contrapposti a quelli al potere.

In mezzo, ben poche strutture della mediazione e molte polizie: locali, nazionali, federali, “agenzie governative”. Uno scenario da guerra civile permanente che però solo raramente esplode in forme visibili. La possibilità dell’unità della “nazione” è assicurata – o almeno lo è stata fin qui, perché il meccanismo dell’accumulazione sembra giunto a uno stallo critico – dalla crescita economica costante, che ha sorretto e realizzato la promessa fondamentale del “mito americano”: puoi “farti da solo”, puoi scalare la vetta sociale, puoi assicurare ai tuoi figli un avvenire infinitamente migliore di quello che ti era stato lasciato in eredità, puoi andare a ingrossare le fila dei winners o – più realisticamente – a sostituire chi cade dai vertici della piramide. La grande mobilità sociale, dunque, ha funzionato da sostituto dei legami forti, dell’identità etnico-linguistica, delle rassicurazioni sociali collettive istituzionalizzate nel “patto tra i produttori” di tipo europeo.

Per quanto possa essere ferreo il controllo verticale esercitato dallo Stato e dalle “agenzie”, questo tipo di struttura sociale può reggere solo se chi “sta sotto” resta perennemente privo di storia e di istituzioni proprie. Partito e sindacato sono due istituzioni verticali, per l’appunto. Ossia organismi che riproducono sé stessi e, per farlo, debbono cercare e riprodurre un legame con la base sociale di cui sono espressione. Organismi che necessitano perciò di memoria e meccanismi di trasmissione, di centri studi, organi di stampa, biblioteche, basi documentali, strutture di formazione e selezione dei quadri dirigenti. Organizzazione, insomma, non solo orizzontale o, come si usa dire oggi, reticolare, ma anche verticale, ossia capace di sintetizzare ed esibire un progetto oltre che delle “pratiche”. Se c’è un filo conduttore nelle politiche messe in campo dal “ceto proprietario” statunitense – dai tempi dei Molly Maguires a oggi – questo è proprio nell’impedire la formazione di tali istituzioni. Con ogni mezzo e a prescindere dall’ideologia esibita da ogni soggetto che si candidava a riempire tale vuoto; sempre con una violenza estrema, senza far troppe differenze tra movimenti d’opposizione pacifici o violenti, a “volto scoperto” o clandestini.

È insomma evidente che il capitale nordamericano – il capitale per antonomasia, a questo punto – è riuscito a ridurre la propria popolazione lavoratrice al rango di moltitudine, nel senso letterale di massa amorfa senza memoria e priva di progetto, caleidoscopico mosaico di frenetici mutamenti che non lasciano tracce. Un’immagine – cinematografica, ancora una volta – può forse aiutarci a cogliere il senso di quanto andiamo dicendo. Di Tempi moderni tutti ricordano lo Charlot “sussunto” fisicamente nei ritmi e negli ingranaggi della catena di montaggio; ma altrettanto e forse più illuminante è la scena in cui, per strada, vede un camion perdere in corsa la bandierina rossa che segnala un carico pericoloso. La raccoglie e insegue il camion agitandola per richiamare l’attenzione del conducente. Alle sue spalle avanza intanto, senza che Charlot se ne accorga, una folla immensa che dopo poco viene caricata violentemente dalla polizia. Casualità dei simboli e inattendibilità dei “portabandiera”, assenza di “testa politica”, durezza della repressione, irriducibilità dei bisogni materiali e della necessità di riscatto civile: tutte le stigmate dell’esser moltitudine vengono composte plasticamente sotto i nostri occhi da uno dei più grandi visionari – per scelta artistica – del tanto bistrattato Novecento. Senza che però ne emerga un solo motivo per crogiolarsi orgogliosamente in questa sciagurata condizione: ossia l’esser nudi, immemori e disorganizzati davanti alla più moderna macchina di sfruttamento mai realizzata, con “solo gli occhi per piangere”.

La storia dei movimenti antagonisti statunitensi ci pone insomma di fronte alle stesse domande fondamentali che hanno attraversato il movimento operaio europeo: quale memoria, quale organizzazione, quali visioni del mondo consentono non solo di opporsi meglio a un capitalismo senza alcun freno inibitorio, ma anche di delineare una ragionevole strada per il suo superamento? Domande tanto più urgenti quanto più appare chiaro che le “sfide” dei prossimi decenni, quelle per cui il Pentagono si va attrezzando ormai da tempo, non riguardano più la “diffusione del modello sociale americano a tutto il mondo”, ma “la lotta per le risorse basilari del pianeta – acqua e aria innanzitutto” (1), senza dimenticare la centralità assoluta dell’energia (il petrolio, innanzitutto). Se l’orizzonte del futuro si restringe, i diritti (e la dignità) dei “subalterni” non possono che seguirne la dinamica: a meno di non invertire l’ordine delle priorità vigente nel sistema globale.

Domande e problemi qui solo accennati, ma che forniscono l’“ambiente” logico e politico entro cui vanno obbligatoriamente pensate le soluzioni, o almeno i contributi, che hanno l’ambizione di delineare “un altro mondo possibile”. Da questo punto di vista, il dibattito della sinistra antagonista o no global italiana si presenta terribilmente arretrato e provinciale.

Tutta la discussione sulla non violenza che agita Rifondazione e dintorni, per esempio, è autoreferenzialmente incentrata sull’individuazione degli “errori” commessi dal movimento comunista internazionale nel Novecento e si riduce – nell’essenziale – alla critica dell’“uso della forza” per conquistare il potere politico statuale. Un dibattito che prescinde allegramente dai comportamenti concreti tenuti da qualsiasi potere nei confronti dei suoi oppositori. La storia dei movimenti Usa qui descritti dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che “i padroni” non badano – se non nella “propaganda” – a questi particolari: chiunque abbia l’intenzione o il bisogno di cambiare il sistema di accumulazione e dominio esistente va annientato, tanto sul piano politico che su quello militare, senza tralasciare il simbolico, l’immaginario, l’informazione e la cultura.

Idem si può dire per l’altro filone, dominante nel pensiero no global ma strettamente connesso alla discussione interna alle varie sinistre, incentrato sulle formule verbali negriane di impero, moltitudini, ecc. Anche in questo caso il libro che avete tra le mani aiuta a misurare la distanza tra queste formule e la realtà del capitalismo più avanzato. Il “ceto proprietario” d’oltreoceano, infatti, ha costruito la propria supremazia globale garantendosi la massima libertà di circolazione dei capitali accoppiata a una potenza militare radicata in un territorio e uno Stato precisi, da cui non può prescindere perché rappresentano appunto l’immane concentrazione di forza necessaria per controllare il mondo. L’esatto contrario, insomma, dell’impero decentrato e deterritorializzato di cui parla Negri (2). Quanto alla parola moltitudine, pensiamo di averne illustrato già a sufficienza le caratteristiche disperanti, da cui bisognerebbe caso mai vedere come potersi emancipare.

In entrambi i casi, si può dire, il problema che ci si trova davanti – la questione del potere politico nella materialità dei rapporti di forza, complessivamente intesi, tra le classi; oppure la questione del soggetto sociale della trasformazione – viene semplicemente eluso, invece che risolto. Le filosofie postmoderniste forniscono tutte le categorie e le parole necessarie a prodursi in esercizi di stile che “cancellano” il problema nelle sue dimensioni reali (3), esattamente come le scuole neoliberali “cancellano” le crisi economiche... dai manuali di scuola.

Accennare a soluzioni, evidentemente, è un compito che esorbita questo libro e qualsiasi nota editoriale. Ma il materiale storico che questo libro consegna alla riflessione dei lettori e dei movimenti è più che sufficiente a generare solidi dubbi su molte delle idee più diffuse.

1 Vedi Gianni Vattimo, il manifesto, 28 marzo 2004. Per un’informazione più dettagliata sugli “sfondi apocalittici” accennati da Vattimo si veda il saggio dell’astrofisico Alberto Di Fazio in Contro le nuove guerre (Comitato scienziate e scienziati contro la guerra, Odradek, 2000).

2 In realtà ciò che Negri chiama impero somiglia alla lontana a quello che Marx chiamava capitale. Ma è noto che descrivere con categorie politiche una materia soprattutto economica – la sostanziale inestricabilità dei nessi reciproci non elimina, anzi enfatizza, le peculiarità strutturali di entrambi gli ambiti – facilita la confusione e l’incomprensibilità dell’oggetto di studio.

3 Imposture intellettuali. Quale deve essere il rapporto tra scienza e filosofia?, Garzanti, Milano, 1999 di A. Sokal e J. Bricmont resta uno dei cataloghi più completi degli abusi teorici che la disinvoltura del pensiero postmodernista ha prodotto.