Quando la malattia ci guarisce

di Marie Noelle Urech - 02/06/2009

La malattia, contro tutte le apparenze, può essere una spinta verso l’evoluzione, un richiamo a trovare un nuovo ordine. Paradossalmente è un messaggio di amore che ci invita ad onorare la nostra vera natura, la nostra interezza, lasciando andare un vecchio assetto che ci ostacola e ci frammenta.

Gustav Klimt,La Medicina

In effetti, di questa condizione troviamo una rappresentazione archetipica nei miti di varie tradizioni spirituali, da Oriente a Occidente. Ad esempio, secondo la tradizione ebraico-cristiana l’Uomo, all’origine, era Uno con Dio ed era quindi immortale. Ad un certo punto, egli commette un “errore” (il peccato); viene allontanato dal Paradiso e quindi, separato da Dio, perde la sua immortalità. Questo mitico percorso della coscienza, dall’Unità alla separazione, è stato poi stigmatizzato nel concetto religioso di “peccato” che, etimologicamente, in lingua aramaica significava “errore”, “mancare il bersaglio”.

Intrappolato nella sua condizione umana e mortale, l’Uomo si trova a rivivere l’esperienza drammatica della separazione, questa volta al momento della sua nascita, lasciando un “Paradiso” dove ha vissuto i primi momenti della sua vita: il grembo materno.

I neonatalogi, infatti, definiscono la gravidanza come una esperienza di perfetta beatitudine per il feto che è tutt’uno con la madre, mentre l’atto della nascita è un momento traumatico per il neonato.

Non c’è dubbio, quindi, che l’esperienza della separazione, sia sul piano mitico che su quello reale, è esperienza della sofferenza; tuttavia, questa sofferenza è al contempo la nostra condanna e la nostra benedizione: condanna, quando ci fa precipitare nei “buchi neri” delle nostre illusioni dove si annulla la nostra vera identità; benedizione, quando diventa la spinta ad uscire fuori dal caos per andare verso un nuovo ordine, una nuova vita. I millenari Veda, non a caso, ci insegnano a considerare la malattia come una benedizione perché essa sopraggiunge per indicarci una strada, una direzione.

Dalla mia attività di Counseling con i pazienti oncologici, e non solo, ho potuto constatare che la malattia è sempre collegata ad uno stato di sofferenza profonda e permanente. Nella anamnesi di questi pazienti si evidenzia un’incapacità a comunicare e una vera e propria perdita di identità e del senso della vita. L’identificazione con ruoli o personaggi (essere una moglie perfetta, un buon padre, un dirigente di successo) al fine di essere considerati, amati e accettati è l’atto successivo del dramma della separazione, questa volta da se stessi, dal proprio Sé o dio interiore.

Quasi sempre questo allontanamento interiore coincide con una separazione o un conflitto con un elemento esterno: un genitore, un partner, un figlio, Dio o qualche altra figura di riferimento. Che sia fisica, affettiva, mentale o spirituale, l’esperienza della separazione può diventare patologica se non verrà prima trasformata in un apprendimento che porti ad un arricchimento e ad una crescita significativa.

Il corpo non mente. Cassa di risonanza delle nostre emozioni e pensieri, ci consente di percepire in modo tangibile una mancanza, una carenza, una rottura della comunicazione. Come le cellule comunicano le une con le altre, così la nostra coscienza comunica con il corpo che è il suo mezzo di espressione e di realizzazione.

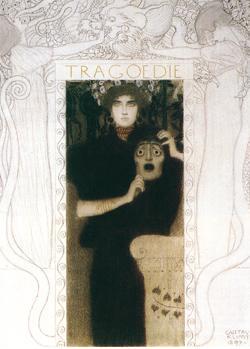

Gustav Klimt, La Tragedia. Vienna, Historisches Museum der Stadt Wien

Ricordo la storia di una paziente alla quale è stato diagnosticato un cancro al polmone.

Da giovane aveva scelto la professione medica dopo la morte precoce della madre, anch’ella colpita da un tumore, nonostante la sua vera natura fosse propensa all’Arte ed alla creatività: infatti studiava Belle Arti. Se non fosse sopravvenuta la malattia della madre di fronte alla quale si sentì impotente, la ragazza avrebbe certamente continuato a coltivare i suoi interessi, ma decise di diventare la “salvatrice di sua madre” attraverso tutti i pazienti che si affidavano alle sue cure. Ora la donna, a 47 anni, si sente soffocare in un ruolo che la vede sempre più impegnata a districarsi fra aspetti amministrativi e sindacalizzati che non le consentono di vivere un rapporto diretto e creativo con i pazienti.

Le sembra di essere solo una rotellina della macchina “Sanità” e si scontra quotidianamente con la crescente disumanizzazione dell’ospedale e con i colleghi che non la supportano nei progetti di riforma.

Il cancro diventa, a questo punto, una “protezione”, l’alibi che le evita di ritornare in un ambiente dove sperimenta ogni giorno un profondo senso di impotenza e di smarrimento. La malattia, però, le offre anche l’opportunità di riprendere quelle attività creative ed artistiche che facevano parte del suo percorso naturale ed iniziale, di immettere più gioia e significato nella sua vita. La sfida per questa paziente, come per tutte le persone affette da tumore, sta nel riuscire a riappropriarsi della gioia e della creatività, nel dare un nuovo senso alla vita senza aver più bisogno della malattia.

Come afferma il professor Pier Mario Biava (medico, ricercatore e scopritore di un nuovo approccio al controllo della crescita tumorale): «Più viviamo nelle mode, seguendo gli standard, la normalità di tutti gli altri, più ci allontaniamo dalla nostra funzione cosmica che è quella di creare… Non creiamo più con la fantasia, col gioco, con le parole e allora diventiamo amorfi, senza individualità, come il cancro. E quando perdiamo le caratteristiche della nostra individualità che ci rendono unici, diventiamo solo cellule che non evolvono più, ma che si moltiplicano all’infinito».

Questo processo interiore spesso si sviluppa a nostra insaputa, nell’inconscio, come a voler preservare “l’immagine” di noi stessi che ci siamo costruiti.

Michel Henricot, Sogno

Se potessimo osservare gli eventi cruciali della nostra vita da una prospettiva distaccata, diventerebbe chiaro che all’origine della nostra sofferenza vi sono proiezioni, attese, abbagli, su noi stessi e sugli altri. La malattia è la materializzazione della nostra sofferenza, quindi di una illusione.

E tentare di cercare la guarigione al di fuori di noi è ancora una illusione. Agenti esterni come le cure, i trattamenti, le persone possono aiutarci ad andare nella direzione della guarigione ma il “salto”, in definitiva, siamo noi a farlo nel momento in cui prendiamo in mano la responsabilità della nostra vita, quando smettiamo di attribuire la colpa della nostra sofferenza alla sorte ingiusta, al partner, allo stress, alla sfortuna, al sistema, a Dio... e quando, finalmente, scegliamo ciò che ci rende davvero felici e “uniti”.

La malattia assume, a questo punto, una funzione anticonvenzionale: quella di richiamare la nostra attenzione sul ripristino di un nuovo equilibrio, di un ordine più complesso.

Secondo i principi della termodinamica, nelle strutture aperte (quelle che scambiano informazioni con l’ambiente), da uno stato di disordine (caos) possono emergere strutture più organizzate ed evolute di quelle iniziali. Nel caso del tumore, ad esempio, il caos delle cellule rappresenterebbe una tappa che prelude ad una nuova struttura, ad un nuovo ordine. Per aiutare la Natura ad andare verso questo nuovo ordine diventa necessario intraprendere un percorso all’interno di se stessi per ricongiungersi con il Dio interiore. Cooperare consciamente a questo processo vuol dire imboccare la strada verso l’interezza, diventare “colui o colei cui nulla manca”.