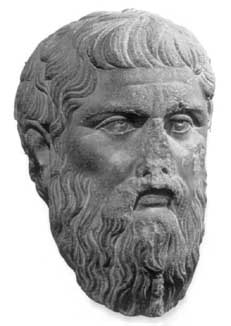

Platone credeva alla realtà obiettiva dei miti e li considerava come avvenimenti reali

di Francesco Lamendola - 15/02/2010

I miti di cui Platone si serve nei suoi dialoghi sono, per lui, dei semplici voli poetici, o un mezzo per esprimere ciò che non si può ridurre al solo pensiero razionale, oppure ancora degli avvenimenti reali, alla cui realtà obiettiva il filosofo credeva pienamente?

La questione sarebbe estremamente vasta e complessa e non è questa la sede per trattarla in maniera esauriente, tanto più che essa, inevitabilmente, implica una riflessione sul rapporto reciproco fra poesia e filosofia nell’opera di Platone; altra “vexata quaestio”, che vede schierati su fronti opposti quanti (crocianamente) tendono a distinguere e separare la parte propriamente speculativa della dottrina platonica da quella che essi considerano la parte più propriamente letteraria o, anche, poetica, da coloro i quali, invece, sostengono fermamente la profonda e inscindibile unità, formale e contenutistica, della sua dottrina.

Tra questi ultimi si pone Manara Valgimigli, il quale - commentando il celebre passo del «Fedone» in cui Socrate dice a Simmia che è bello credere al racconto mitico e fare a se stessi “di tali incantesimi”, perché essi adombrano comunque una verità indubitabile - così scrive (in: M. Valgimigli, “Platone, Il Fedone” con note e introduzione, Palermo, 1921, p. XXXVIII):

«Dunque un poetare, un μυθους ποιειν, che è anche un filosofare; e qui è la radice dei famosi miti di Platone che non sono mai qualche cosa di estraneo, come chi dicesse un abbellimento o un ornamento del suo filosofare; e il suo filosofare è anch’esso un poetare, un comporre musica, un μουσικὴν ποιειν, un cantare per incantare, ἐπάδειν, l’anima dell’uomo. Perocché ogni vero e grande filosofare non è mai speculazione teorica astratta, bensì nasce e risponde alle più vive esigenze dell’uomo, il quale chiede ai filosofi, come chiede ai poeti, la ragione del suo vivere e del suo morire. E da quale ansia l’anima umana è più conturbata e agitata che da questo mistero pauroso non sia ch’ella un giorno, sopravvenendo la morte corporea, dispersa e distrutta?»

Lasciando tuttavia in penombra quest’ultima, più ampia questione, e limitandoci a professarci seguaci, come il Valgimigli, del secondo partito, torniamo a domandarci: che posto occupa il mito nella filosofia di Platone e in quale misura egli creda, se vi crede, alla realtà storica e obiettiva dei numerosi racconti mitici di cui si serve, da quello della caverna a quello di Er, e da quello della biga alata a quello di Atlantide?

E che si tratti di una questione fondamentale, e non già di una domanda oziosa, è dimostrato dal posto assolutamente centrale che tali miti svolgono nel contesto del pensiero platonico e la decisiva importanza delle problematiche da essi rappresentate: il problema della conoscenza e quello del destino dell’anima dopo la morte; il problema della “caduta” dell’anima nel mondo terreno e quello dell’umanità antica e delle sue conoscenze perdute.

Semplificando un po’ i termini del dibattito, per ragioni pratiche e di chiarezza, ci sembra che si possano riconoscere quattro atteggiamenti principali, da parte degli studiosi di Platone, su tale questione:

Il mito, per Platone, è una sorta di guida e di preparazione al Logos (posizione sostenuta dal grecista trentino Mario Untersteiner, in “Platone” “Repubblica”, libro X, Napoli, 1937);

Il mito, per Platone, non è altro che allegoria e, come ad esempio in Esiodo, ha un semplice valore di apologo;

Il mito, per Platone, è lo strumento per realizzare una apertura del discorso verso l’Idea pura (è la tesi del tedesco P. Friendlaender in “Platon”, Berlin und Leipzig, 1930);

Il mito, per Platone, è una diretta derivazione del magismo orfico, però in veste purificata e sublimata (è la tesi del Söderblom, in “Encylopaedia of religion and ethics”, III, 1910; e, in seguito, di Vittorio Macchioro, in “Zagreus: studi intorno all’orfismo”, Firenze, 1930).

Quest’ultima posizione è quella che ci sembra maggiormente condivisibile e che più si avvicina, crediamo, ai reali intendimenti di Platone, allorché egli, per mezzo dei miti di sua invenzione, creava uno straordinario strumento di indagine e descrizione della realtà.

Si tenga presente che i miti descritti da Platone non coincidono con quelli tramandati dalla cultura letteraria del suo tempo, né dalla tradizione religiosa, ma sono realmente una creazione fresca e viva del suo genio filosofico, che se ne serve per esprimere quelle verità che il Logos razionale, o meglio la Dianoia (la conoscenza discorsiva, che procede per gradi, in contrapposizione a quella intuitiva), non appare in grado di cogliere e tanto meno di descrivere in maniera adeguata.

Nel complesso dell’intera opera platonica, i miti sono sedici, e precisamente:

il mito di Epimeteo e Prometeo;

il mito di Aristofane o dell’Androgino;

il mito della nascita dell’amore;

il mito della biga alata;

il mito della reminiscenza;

il mito della caverna;

il mistero dell’amore;

il mito della sentenza finale;

il mito della distribuzione delle pene;

il mito di Er;

il mito del Demiurgo;

il mito dei cicli inversi;

il mito di Atlantide;

il mito di Gige;

il mito delle cicale;

il mito di Theuth.

Platone, come quasi tutti i Greci suoi contemporanei, crede fermamente nella «kalokagathìa», ossia nella coincidenza di bellezza, bontà e verità; per cui la stessa filosofia altro non è, per lui, se non attrazione “erotica” dell’uomo verso le Idee, ossia verso la conoscenza vera.

Per chiarire questo concetto, caratteristicamente, egli si serve proprio di un mito: il mito di Eros, che descrive come figlio di Poros (Abbondanza) e Poenia (Povertà); la tensione che indirizza il filosofo verso la verità è, per lui, paragonabile in tutto e per tutto alla tensione che attrae irresistibilmente due amanti l’uno verso l’altro. Si desidera, infatti, quello che non si ha, non ciò che già si possiede; e il filosofo sa e riconosce che ciò che gli manca è il possesso della verità, a cui aspira con tutte le sue forze.

D’altra parte, il sapere scientifico, «epistème», se possiede il necessario rigore logico e consequenziale, appare incapace di elevarsi alle più sublimi verità, senza contare che deve procedere per ipotesi onde poter sviluppare i rapporti di causa ed effetto, come fanno le scienze matematiche; mentre l’opinione mutevole e soggettiva, «dòxa», non è degna del vero filosofo. Dunque il mito è la sola forma di conoscenza capace di slanciarsi verso le verità più alte dell’anima e di tradurre in parole le forme più elevate del conoscere.

Né la verità filosofica si può trovare nella lettura acritica e quantitativa delle opere altrui, per quanto sublimi; e, per mettere in guardia contro tale deprecabile atteggiamento, Platone si serve di un altro famoso e bellissimo mito: quello delle cicale.

Ciò detto, torniamo al mito platonico come sviluppo e perfezionamento della dottrina orfica, e specialmente della “Katabasis”, la discesa all’Ade come viaggio iniziatico dell’anima verso le eccelse verità che non si disvelano all’uomo nella dimensione ordinaria e terrena della sua esistenza (si pensi al VI libro dell’«Eneide», in contrapposizione alla povertà dottrinale dell’XI libro dell’«Odissea»; e anche, come è stato autorevolmente dimostrato, alla dipendenza di un poemetto dell’Appendice virgiliana, il «Culex», da tale nobile e antica tradizione).

Scrive, in proposito, il Giovannacci (in «Platone, il mito di Er», Firenze, Vallecchi Editore, 1952, pp. 11-12):

«.., il μυθος assume necessariamente e inconsapevolmente la funzione di λόγος, e cioè la fantasia si confonde con la logica, per cui, dice benissimo lo Stewart, il mito si pone come un momento del processo logico. Evidentemente, osserva il Macchioro, ciò non sarebbe capitato se Platone non avesse creduto alla realtà obbiettiva dei mito che narrava e se non li avesse considerati come avvenimenti reali. Platone considerava certamente la risurrezione di Er come era considerata da Proclo, cioè come un reale ritorno dell’anima nel corpo (Proclo, “In Rempub.”, II, 122); ed evidentemente considerava perfettamente reali le ineffabili visioni […] che l’anima contempla nella pura luce del mondo celeste prima di rinchiudersi nel corpo (Platone, “Fedro”, 250°) Platone dunque considerava il mito da un punto di vista perfettamente realistico. “Il processo logico è concepito come fatto ontologico; il mito, insomma, è pensato come realtà, così come faremmo noi se facessimo consistere l’atto del pensare all’America in una fuoriuscita dell’anima dal corpo per recarsi in America, così come davvero pensavano i Greci che avvenisse durante il sonno, il quale per essi era, al pari della morte, un reale distacco dell’anima dal corpo. Ecco perché i Greci, e specialmente gli Orfici e i platonici, considerarono l’estasi come l’uscita reale dell’anima dal corpo, come un atto conoscitivo, e ponevano la perfetta conoscenza nella morte, cioè nel distacco totale del’anima, ritenendo l’estasi e la morte come condizione per la riunione dell’anima all’elemento dionisiaco. Il mito del corpo, in cui l’anima è racchiusa come in una tomba e da cui deve liberarsi, era per essi non già simbolo o allegoria, come per noi, ma FATTO.” (Macchioro, p. 442 sgg.).»

Tutto questo significa che Platone crede anche alla realtà oggettiva della vicenda storica, e della successiva catastrofe geologica, del continente di Atlantide? Oppure che crede alla realtà oggettiva dei tre generi sessuali, maschile (figlio del Sole), femminile (figlio della Terra) e androgino (figlio della Luna), e che l’arroganza di quest’ultimo, originata dalla sua perfezione e autosufficienza, sia stata punita da Zeus separandone le due metà?

Per rispondere a questa domanda, riteniamo sia necessario distinguere il piano puramente materiale della descrizione mitica, da quello spirituale e ideale.

Tornando al mito di Er, esemplificato dal Macchioro, non vi è dubbio che Platone crede all’uscita dell’anima dal corpo al momento della morte, ed al suo ingresso al momento della nuova incarnazione. Similmente, non c’è dubbio - secondo noi - che Platone crede alla superiorità e perfezione dell’androgino (l’androgino rituale di cui parla Mircea Eliade, ovvero reso tale da una cerimonia sacra, non l’ermafrodito concreto); e crede che la coscienza della propria forza e intelligenza rechi con sé, inevitabilmente, la tendenza alla «hybris», alla dismisura, severamente condannata e punita dagli dei.

Se poi Platone creda anche all’aspetto letterale del mito, è altra cosa; come è altra cosa se egli creda che Atlantide sia esistita come realtà geografica e storica, e se una catastrofe tellurica l’abbia realmente sepolta in fondo al mare, con tutti i suoi abitanti. Non ci sentiamo di escluderlo, peraltro; e pensiamo che, in proposito, non sia possibile giungere ad una conclusione incontrovertibile, per cui entrambe le posizioni - quella letteralistica e quella allegorica - hanno una propria dignità e plausibilità; e l’una non dovrebbe scandalizzarsi dell’altra.

Di più, non ci sembra sia lecito affermare, se non in via meramente ipotetica; altrimenti, si rischia seriamente di voler forzare il pensiero del maestro.

Se Platone avesse voluto dirci tutto quel che sapeva, del resto, non si sarebbe servito della pagina scritta, per le ben note ragioni da lui stesso esposte nella VII Epistola, ormai quasi concordemente giudicata autentica.

Vi sono cose che il maestro può affidare alla parola scritta e altre, più ardue ed elevate, che si possono consegnare solo agli orecchi dei più intimi discepoli.

Se, fra i suoi lettori di ieri e di oggi, ve ne sono di coloro i quali si scandalizzano per il frequente ricorso al mito di Platone, in luogo del ragionamento scientifico, come potrebbero costoro accettare l’idea che il sapere filosofico è il sapere aristocratico per eccellenza, e che non è accessibile a tutti indiscriminatamente, ma solo (secondo l’etimologia della parola) ai “migliori”?