Quanto Mussolini c’era in Gramsci? Cinque anni che paiono secoli

di Marcello Veneziani - 24/10/2011

Quanto Mussolini c’era in Gramsci. E quanto Sorel, quanto Gentile, maestri del fascismo. Quanta ammirazione c’era in Gramsci per il d’Annunzio di Fiume e per il futurismo, che furono i precursori artistici del fascismo. E quanta considerazione per Oriani, Papini e Prezzolini. Di un Gramsci mussoliniano scrissi diversi anni fa, prima di me avevano scritto Augusto del Noce e pochi altri. Ma prima di tutti lo aveva detto lo stesso Mussolini che nel ’21 alla Camera aveva riconosciuto Gramsci e i comunisti italiani suoi «figli spirituali». E aggiunse: «io per primo ho infettato codesta gente».

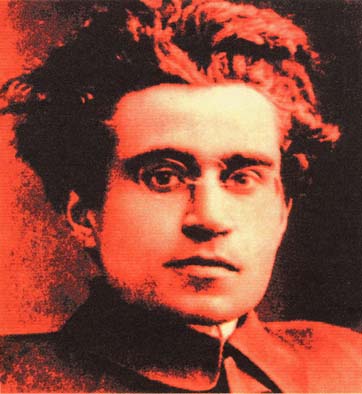

Ora a dirlo non siamo più solo io, Del Noce o il diretto interessato, ma anche una ricerca nata in seno alla Fondazione Istituto Gramsci di Leonardo Rapone (Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo, ed. Carocci, pagg. 421, euro 28). Rapone è uno studioso venuto da Renzo De Felice e approdato a Beppe Vacca, è nel comitato dei garanti della Fondazione Gramsci e nel direttivo che cura le opere gramsciane. Per condensare in una battuta il titolo e il testo, nel viaggio di Gramsci dal socialismo al comunismo c’è nel mezzo il mussolinismo. Il Terzo Incomodo. Le radici della scissione di Livorno dei comunisti sono nell’interventismo rivoluzionario e nel massimalismo, agitati entrambi da Mussolini. E Gramsci fu dalla parte di Mussolini a sostenere l’intervento e a riconoscerlo come capo del socialismo rivoluzionario (fra gli interventisti intervenuti ci furono pure i futuri azionisti e i futuri comunisti come il giovane Peppino Di Vittorio). Per un pelo Gramsci non collaborò al Popolo d’Italia. Non fu il solo, tra i fondatori del partito comunista, a subire l’influenza di Mussolini. Nicola Bombacci finì a Salò con Mussolini. E Angelo Tasca, fondatore del Pci e poi leader del Psi con Saragat alla fine degli anni Trenta, finì collaborazionista a Vichy, funzionario del regime di Pétain e sostenitore del patto tra l’Urss di Stalin e la Germania di Hitler. All’epoca dell’Ordine nuovo gramsciano, scrisse Tasca, eravamo tutti gentiliani, Togliatti incluso.

Il punto di raccordo delle culture radicali del nostro Paese fu l’antigiolittismo, la critica al moderatismo corrotto e corruttore, secondo i rivoluzionari dell’epoca e lo stesso Salvemini. E la critica alla democrazia. Paolo Mieli, in un ampio saggio sul Corriere della sera, sostiene con Rapone che Gramsci in quel tempo criticava la democrazia ma difendeva il liberalismo. Vero, a patto di considerare che per lui come poi per Gobetti, esempio di Rivoluzione liberale era la rivoluzione bolscevica dei soviet. Lì è infatti il discrimine tra Mussolini e Gramsci, e tra il fascismo e l’italocomunismo: partiti dalla stessa radice, entrambi persuasi da Gentile e da Sorel del primato volontarista dell’azione - che in Gramsci si fa filosofia della prassi e in Mussolini attivismo - si divaricano invece sulla rivoluzione sovietica. Mussolini «scopre» la nazione, Gramsci e il Pc optano per l’Urss di Lenin.

Per sminuire l’influenza gentiliana e avvalorare una linea di continuità liberale, si insiste sull’impronta crociana in Gramsci. Ma Gramsci di Croce, come del resto Mussolini, abbraccia lo storicismo, non il liberalismo; l’immanentismo laico, non certo la difesa della borghesia, dell’Italia di Giolitti, del neutralismo e dei diritti dell’individuo, come la libertà e la proprietà privata; e infine Croce è per loro importatore di Sorel in Italia. Peraltro, anche Gentile aderisce al fascismo nel nome del «liberalismo»... Insomma, sfatiamo la leggenda del Gramsci liberale. Gramsci sceglie Lenin, Mussolini sceglie la nazione e il nazionalismo. Sul piano delle idee, Gramsci resta con Marx, Mussolini scopre Nietzsche, a cui dedica già da socialista nel 1908 un saggio entusiasta. Gramsci resta leninista anche quando l’Urss di Stalin comincia e non piacergli e sa bene che brutta fine farebbe se raggiungesse Togliatti a Mosca: la stessa fine che fecero centinaia di comunisti italiani fuggiti dal fascismo e uccisi dai compagni sovietici, col consenso di Togliatti stesso.

Gramsci evoca anche in Italia l’avvento di «una terribile dittatura» e accoglie l’impianto totalitario della rivoluzione leninista. Col tragico paradosso che quando è in carcere, sotto il regime fascista, Gramsci accusa il fascismo non di aver instaurato una dittatura totalitaria ma di aver tradito la rivoluzione nel compromesso con la borghesia, la monarchia, il capitale e la Chiesa. Ovvero accusa il fascismo di essere un totalitarismo incompiuto, imborghesito. E non respinge del fascismo né il cesarismo né la violenza, ma distingue tra un cesarismo e una violenza progressivi, che poi sarebbero quelli leninisti e comunisti, e un cesarismo e una violenza regressivi. Lo scrive nelle Note sul Machiavelli, e lo dice nello scontro alla Camera con Mussolini nel ’25. Ma chi stabilisce la differenza fra una dittatura e una violenza buone o cattive? L’Intellettuale Collettivo, lo stesso Partito, nuovo Principe assoluto e il suo Ideologo...

A Gramsci vanno riconosciuti due meriti. La scoperta della centralità della cultura nella coesione sociale di un popolo e nella conquista politica del consenso. Intuizione figlia dell’idealismo militante, comune a Gentile e Bottai. E la scoperta del nazionalpopolare nel tentativo di una via italiana al comunismo. Ma in entrambi si insinua il germe leninista: nel primato della cultura si insinua il primato dell’Intellettuale Collettivo, del Partito-Principe tramite l’egemonia....