Sbucciare le rane vive, come arance, poi sezionarle in nome di una scienza senz’anima

di Francesco Lamendola - 19/03/2012

Esistono dei limiti morali a ciò che l’uomo può permettersi di fare nei confronti degli animali - le torture, lo scuoiamento, la vivisezione -, anche se a muoverlo non è il desiderio di un guadagno economico, ma il progresso della scienza; oppure a lui è concessa qualunque cosa, in nome della nobiltà degli scopi che si prefigge?

Niccolò Machiavelli è stato aspramente criticato, e non senza ragione, per aver separato l’ambito della politica da quello della morale, ma sempre in una prospettiva puramente antropocentrica; dobbiamo dedurne che il problema non si pone nemmeno, quando si tratta di separare la scienza dalla morale, purché le vittime da sacrificare siano creature non umane?

Le questioni, come si vede, sono almeno due. La prima è se sia possibile, anzi, se sia doveroso costruire un’etica che abbracci non solo i bisogni degli esseri umani, ma, almeno fin dove possibile, quelli di tutte le creature viventi; la seconda è se sia lecita una scienza che, in nome del proprio progresso, ossia dell’accumulo di conoscenze e dell’aumento del potere umano sulla natura, sacrifichi senza il minimo scrupolo le creature non umane.

Quest’ultimo punto può sembrare lontano dalla nostra vita quotidiana e quasi astratto, ma appare subito chiaro che non è così, se appena si pensi alla problematica relativa alle medicine sperimentate su cavie animali, o a quella relativa agli interventi chirurgici aventi per scopo il trapianto di organi di animali nell’organismo di esseri umani.

Non è solo la medicina, peraltro, né il caso estremo, e relativamente raro, del trapianto di organi dagli animali all’uomo, a porre il problema della liceità dell’utilizzo di cavie animali a scopi scientifici; può essere anche la ricerca “disinteressata”, come nel caso delle rane che Luigi Galvani spellava vive, tagliava a pezzi e utilizzava nei suoi esperimenti sull’elettricità animale, che furono all’origine dell’invenzione della pila.

Alla prima domanda, se, cioè, sia giusto passare da un’etica antropocentrica ad un’etica ecocentrica, la risposta ci sembra debba essere affermativa: dopo aver agito come se tutte le creature viventi altro non fossero che strumenti nelle sue mani, delle quali disporre senza limite alcuno, è tempo che l’uomo si renda conto di non essere il solo soggetto di diritti, ma di dover riconoscere anche alle altre creature lo statuto ontologico di soggetti e, come tali, anche di soggetti di diritti, primo dei quali il diritto alla vita, almeno fino a dove sia possibile conciliare tali diritti con i bisogni fondamentali dell’uomo medesimo.

Il cibo, per esempio, a differenza della pelliccia di visone, della borsetta di coccodrillo o del rossetto testato con la somministrazione di sostanze chimiche a cavie animali, è, senza dubbio, un bisogno fondamentale dell’uomo; altro discorso è se la soddisfazione di un tale bisogno debba passare necessariamente attraverso una alimentazione di tipo carnivoro, la quale, oltretutto, richiede la necessità di destinare a pascolo vastissime estensioni di terreno per sostenere le necessità degli allevamenti di bovini destinati al macello, sottraendo spazio alla coltivazione di piante necessarie al fabbisogno alimentare delle popolazioni umane.

A questo punto, la scelta del vegetarianismo diviene un fatto di coscienza individuale, ma anche di politiche agroalimentari e, più in generale, di economia politica (più orti, più frutteti e più campi di grano e meno Mc Donald, meno supermercati, meno macellerie): il che mostra, di nuovo, la concreta e immediata connessione fra il problema dell’etica estesa ai soggetti non umani e i ritmi, i comportamenti e le abitudini della nostra vita quotidiana.

Il secondo problema è, a sua volta, strettamente collegato al primo: se si dà un’etica che abbracci i bisogni delle creature viventi e della Terra nel suo insieme, considerata, essa stessa, come un grande organismo vivente che tende ad autoregolarsi (la ormai ben nota “ipotesi Gaia”), allora è chiaro che esistono dei confini morali invalicabili nel “diritto” che l’uomo attribuisce a se stesso di disporre della vita delle altre creature, anche se a scopo di ricerca medica e scientifica.

Gli esperimenti sulle rane vive di Luigi Galvani, da sempre giustificati in nome dei “sacrosanti” diritti del progresso scientifico, con un unanimismo e con una assertività incrollabile, che farebbero invidia a qualsiasi altra versione del Pensiero Unico, sono, a nostro parere, un classico esempio di quella scienza senza coscienza, di quel sapere crudele, senz’anima, che ritiene lecito infliggere qualunque sofferenza alle creature viventi non umane (e, per la verità, talvolta anche a quelle umane: si pensi agli esperimenti del Cerletti sull’elettroshock), quando si tratta di far progredire quel nuovo feticcio, anzi, quella nuova religione di salvezza, cupamente gelosa e fanaticamente monoteista, che va sotto il nome di Scienza.

In nome di essa, ai signori in camice bianco è stata data carta bianca per fare quasi qualunque cosa, dalla costruzione di nuovi e sempre più micidiali ordigni termonucleari, chimici, batteriologici, alla clonazione di esseri viventi, alla modificazione genetica di piante e animali, alla fabbricazione di “chimere”, ossia di ibridi ottenuti incrociando il DNA delle specie più diverse, fino agli errori più clamorosi e più dannosi che si possano compiere sulla salute dei pazienti umani loro affidati, magari con pericolose vaccinazioni obbligatorie o con interventi chirurgici non necessari, oppure ancora somministrando pesantissimi psicofarmaci al solo scopo di sedare i pazienti irrequieti; errori ed abusi dei quali non sono chiamati praticamente mai a rispondere, perché la Scienza, così concepita ed assolutizzata, è ragione sufficiente a sé stessa, qualunque cosa si compia in suo nome.

Ma torniamo a Luigi Galvani e alle sue povere rane.

Scriveva Ines Belski Lagazzi nella sua biografia «Alessandro Volta» (Vicenza, Edizioni Paoline, 1967, pp. 154-56):

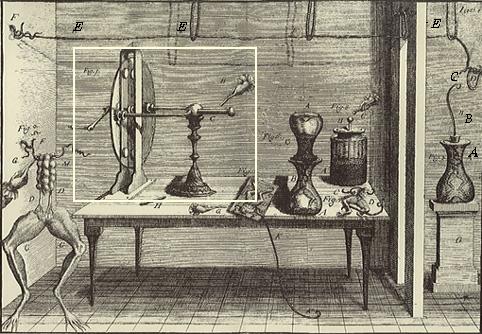

«…Luigi Galvani, illustre medico anatomista che insegna all’università di Bologna, modesto e forse per questo benvoluto da tutti, ha reso pubbliche certe sue osservazioni sulle rane. Da tempo stava compiendo degli studi sulla irritabilità nervosa degli animali a sangue freddo, in particolare delle rane. E così, crudelmente, per amor della scienza, sbucciava le rane vive, tagliava loro le zampe posteriori separandole con le forbici dal resto del corpo, e metteva a nudo i due nervi delle cosce.

Un giorno sezionò una rana e la posò sulla tavola, abbastanza lontana da una macchina elettrica strofinìo. Mentre uno dei suoi assistenti toccava leggermente con la punta di uno scalpello i nervi delle gambe della rana, i muscoli degli arti si contrassero. A un altro degli assistenti parve però che la cosa avvenisse quand’egli scoccava la scintilla al conduttore della macchina. Galvani incuriosito provò e riprovò: si producevano infatti contrazioni e convulsioni nella rana quando scoccavano le scintille. Il medico bolognese fece allora esprimenti con la elettricità positiva e negativa, con la macchina a strofinìo, bottiglie di Leyda, e anche con l’elettricità atmosferica: per questo fece elevare una lunga asta acuminata (una specie di parafulmine) sul tetto della sua casa, perché mandasse traverso il filo conduttore il fluido elettrico delle nubi durante il temporale.

Non contento di esperimentare sulle rane sperimentò su lucertole e anguille: il risultato fu sempre quello: rane o lucertole spellate vive davano , benché morte, guizzi come prese da convulsioni e pareva facessero ginnastica. Bisognava però toccarle con un archetto di due metalli, rame e zinco, ad esempio, mettendo in comunicazione un muscolo con un nervo.

Un’altra esperienza fu quella di tener sospesa a un filo metallico la solita rana facendole toccare con i piedi un bacino d’argento: le convulsioni avvenivano nell’istante in cui con un pezzo di ferro tenuto nell’altra mano,si toccava il catino d’argento.

Galvani spiegò così: la rana come tutti gli animali è carica dell’elettricità prodotta dalla vita stessa. Quando tocchiamo nervi e muscoli metallicamente questa elettricità muove i nervi della rana, così come muove gli oggettini leggeri.

Un giorno era sereno, non cerano nuvole, quindi nessuna scarica atmosferica - egli appese alla ringhiera di ferro del suo terrazzo delle rane preparate nel solito modo attaccandole a un filo di rame.

Spirava un vento leggero e quando le zampette delle bestiole ancora umide toccavano il ferro della balaustra si contraevano convulsamente, rivelando una scarica elettrica. E ciò senza causa apparente in quanto nell’aria non cera elettricità.

Galvani concluse allora ce l’elettricità eccitata dal contatto metallico proveniva dalla rana stessa. la rana funzionava dunque da bottiglia di Leyda: il conduttore interno era costituito dai nervi, quello esterno dai muscoli: mettendo in contatto i due conduttori con un ponte metallico si aveva la scarica e la contrazione delle zampette.

Conclusione di tali esperienze e di tante osservazioni, ecco dunque l’opuscolo intitolato “de Voribuis Electricitatis in Motu Muscolari” (“La forza dell’elettricità nel moto muscolare”), che porta la data del 1791.»

Più di un secolo e mezzo prima, Galileo Galilei aveva già teorizzato l’indiscutibile diritto dell’uomo ad eseguire la vivisezione sugli animali a scopo di ricerca: precisamente, nella “favola dei suoni”, contenuta nell’opera «Il saggiatore» (1623), in cui la vivisezione di una cicala era stata giustificata con la “curiositas” - ossia, con una curiosità puramente laica e profana, del tutto desacralizzata -, per comprendere in qual modo l’animaletto riesca a produrre il suo frinire caratteristico, che allieta il silenzio della campagna in estate.

«Giustificata» per modo di dire: in realtà, Galilei non discute affatto della liceità o meno di simili pratiche; non si dà affatto la pena di spiegare perché esse siano necessarie; si limita a presentarle come cose assolutamente normali e, semmai, degne di ammirazione, la cui nobiltà scientifica e i cui disinteresse conoscitivo sono ragioni bastanti a presentarne la liceità come assolutamente auto-evidente e non abbisognante di alcuna dimostrazione.

Se l’autrice sopra citata ammette, almeno, che la pratica di sezionare gli animali è una pratica “crudele”, pur giudicandola necessaria alla scienza, Galilei, con la sua boria caratteristica e con la sua prepotente sicumera, non si abbassa a fornire ragioni, né a mostrare la benché minima ombra di rammarico: perché mai addolorarsi della sofferenza inflitta a un animale, se l’animale, come insegna il “grande” Cartesio, non è che una macchina capace di muoversi e di emettere suoni, ma non di provare sentimenti e, tanto meno, di provare sensazioni?

Del resto, la “curiositas” profana non ha bisogno di giustificazioni: manipola gli enti senza limiti e senza rimorsi, neppure sfiorata dal dubbio circa la liceità del proprio agire. Prima si sperimenta, si taglia, si viviseziona, poi si vede se servirà almeno a qualcosa; e se no, pazienza. Nel «Saggiatore», l’uomo non riesce a capire da dove si origini il suono della cicala; non importa, va bene lo stesso: ci ha provato e, se l’animale è morto, ce ne sono tanti altri a disposizione, per proseguire le ricerche. Essi non sono soggetti, sono solo strumenti al servizio del progresso.

Anche Robinson Crusoe, nell’omonimo romanzo di Daniel Defoe, uccide gli animali per vedere se possono servirgli a qualcosa, cioè per mangiarli; e, se no, ne getta via la carcassa. Nemmeno una parola di ammirazione per la loro bellezza, da vivi; nemmeno una parola di rammarico per averli uccisi, dopo. Ma lasciamolo parlare in prima persona:

«Scoprii che l’isola era incolta, probabilmente abitata da bestie feroci, ma non ne vidi nessuna. Vidi invece una quantità di uccelli di razze che non conoscevo. Non avrei nemmeno saputo distinguere uccidendoli quali fossero buoni da mangiare e quali no. Al ritorno sparai a un grande uccello che vidi posarsi su un albero, al bordo di un grande bosco. L’uccello ucciso sembrava, dal colore e dal becco, una specie di falcone, ma non aveva né unghie né speroni. La sua carne era puzzolente e non serviva a niente.» (Traduzione di A. Cavallari, Feltrinelli, 1993.)

Un filo rosso lega il cane di Cartesio che, percosso, guaisce, ma non soffre, perché i suoni che emette sono solo meccanici, alla cicala di Galilei, all’uccello di Robinson, alle rane di Galvani…