Dobbiamo sbarazzarci del relativismo dei decostruttivisti, prima che ci trascini al fondo

di Francesco Lamendola - 01/02/2016

Fonte: Il Corriere delle regioni

C’è una zavorra intollerabile, nel nostro odierno bagaglio intellettuale, la quale ci paralizza e rischia di trascinarci al fondo, proprio nel momento in cui avremmo bisogno di fare appello a tutte le nostre energie per stare a galla e reagire alla furiosa, doppia ondata di marea, che rischia di spazzare via la nostra civiltà: dall’interno, quella del nichilismo; dall’esterno, quella dell’irruzione di una quantità ingestibile e inassimilabile di soggetti che sono portatori di valori e ideali inconciliabili coi nostri, anzi, ad essi diametralmente opposti.

La nostra debolezza parte dai nostri sensi di colpa, ridestati ad arte e ingigantiti oltre ogni limite di ragionevolezza; dalla nostra paura di essere, o di comportarci, da egoisti, da prepotenti, da insensibili, cioè secondo un codice di valori che abbiamo deciso di ripudiare, per fare nostro il codice opposto: quello del pacifismo, dell’umanitarismo e del sentimentalismo filantropico e cosmopolita. In un certo senso, responsabile di ciò è la nostra matrice cristiana: ma non la matrice in se stessa, bensì la degenerazione cui sono andate soggette le schegge impazzite della nostra civiltà, dopo che essa ha voltato le spalle al cristianesimo ed è divenuta agnostica, edonista, materialista, seguace di un umanesimo assoluto e radicale.

Il cristianesimo, di per sé, aveva introdotto nella civiltà antica il sentimento dell’amore disinteressato, della compassione verso i deboli, del perdono delle offese: concetti pressoché sconosciuti alla civiltà greca e romana, dominate dalla legge del più forte, dalla vendetta, dal dovere di lavare le offese nel sangue del nemico. Però, nello stesso tempo, la cristianità medievale si era dotata degli anticorpi che le impedirono di scivolare verso l’odio di sé, l’auto-disprezzo e l’autodistruzione. All’interno, la Chiesa alzò la voce, più di una volta, per frenare le pretese assolutiste del potere politico: la scena di sant’Ambrogio, vescovo di Milano, che proibisce all’imperatore Teodosio di entrare in chiesa e che lo obbliga a fare penitenza per il massacro di Tessalonica – scena impensabile nella società islamica, per fare un esempio – simboleggia la forza con cui la morale cristiana seppe opporsi alle logiche immorali e totalitarie della ragion di Stato. Allo stesso modo, la battaglia di Poitiers, che ferma gli Arabi in nome della Croce, sulla via di Parigi, o quella del Kahlenberg, che ferma i Turchi all’assedio di Vienna, ed è preparata dalla fervida predicazione di un Marco d’Aviano, mostrano che il cristianesimo medievale era forte, fiero di sé e pronto a difendersi. Offrire l’altra guancia è una scelta sublime del santo, ma non è un obbligo per la comunità nel suo insieme; davanti a una minaccia esterna, il diritto alla difesa non è affatto in contrasto con la dolcezza e la magnanimità dell’etica cristiana.

A partire dall’Illuminismo, la civiltà occidentale ha ripudiato progressivamente e sistematicamente il cristianesimo, conservando però la matrice cristiana del proprio pensare e del proprio agire, pur senza esserne ben consapevole; col risultato che la bontà cristiana è diventata buonismo; il perdono del peccatore, incoraggiamento al relativismo; l’aiuto verso il prossimo, una disponibilità incondizionata e a senso unico; il rispetto delle minoranze, una sottomissione volontaria ai loro capricci e alla loro larvata dittatura; la benevolenza verso il povero e il pellegrino, un dovere suicida di accogliere chiunque si presenti alle porte di casa, in qualsiasi quantità, con qualsiasi intenzione, anche con la dichiarata volontà di non integrarsi, di non rispettare la società ospitante, di imporle, semmai, i propri valori e la propria religione.

Recentemente, il cristianesimo ha alzato nuovamente la testa, dal lungo oblio in cui era caduto, e sembra aver ripreso il suo ruolo trainante nella nostra società, nel calor bianco delle gravi sfide interne e internazionali che si pongono all’Europa e all’Occidente: ma è un cristianesimo modernista, senza misteri, senza senso del peccato, senza soprannaturale, senza intima coerenza: un cristianesimo sfilacciato e decostruito, smontato e rimontato pezzo a pezzo da teologi irresponsabili e da pastori infedeli; un cristianesimo sulla misura del mondo moderno, che non ha più una sua parola da portare ai cuori degli uomini, ma che preferisce ripetere le parole d’ordine, tanto gradite agli orecchi, che proclamano i diritti, l’accoglienza, la “misericordia” (senza giustizia), il buonismo generico; che, con la scusa di essere “inclusivo”, accoglie tutto e tutti, senza discrimine, senza una propria identità e un proprio progetto, si spappola, si dissolve, diventa una ricetta laica per tutte le stagioni, superficiale, banale, generica, melensa. Diventa una nuova religione, solo apparentemente fedele all’antica, della quale il grande ispiratore è Eugenio Scalfari, e gli esegeti sono Enzo Bianchi e Vito Mancuso.

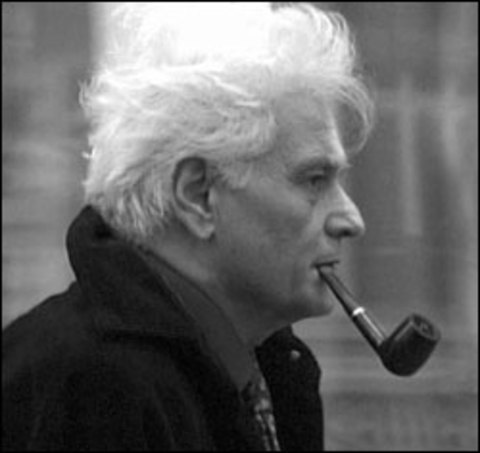

Ma come si è arrivati a questo punto di confusione e di degenerazione? Le cause sono state parecchie; ma, fra esse, sul piano strettamente culturale, un posto notevolissimo spetta alla filosofia del decostruttivismo. “Decostruire” è stata la parola d’ordine dei maggiori mâitres-à-penser del Novecento, sulla scia di Nietzsche: smascherare le frodi, rivelare l’inganno, distruggere ogni fede e ogni rispetto nei confronti dei valori tradizionali. Decostruire, cioè strappare la maschera ai grandi ingannatori, ai tiranni del pensiero, ai dittatori della morale: decostruire, cioè mostrare come qualunque affermazione di valore, qualunque certezza, qualunque coscienza della propria identità, sono qualcosa di erroneo, di arrogante, di intrinsecamente sbagliato e impossibile; qualcosa che merita il disprezzo, lo sghignazzo e il ripudio. Per essere persone serie e per bene, bisogna decostruire tutto: chiunque osi affermare che dei valori esistono, ad esempio che esistono il bene e il male, e che essi non sono equivalenti, deve essere additato al pubblico obbrobrio, come un caso evidentissimo di quella brutale sicumera di sé, che la nostra civiltà ha coltivato ed esportato anche troppo a lungo, e che deve finire per sempre.

Ha osservato Marcello Pera a questo proposito (in: Joseph Ratzinger /Marcello Pera, «Senza radici. Europa, relativismo, cristianesino, islam», Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2004, pp. 17-22):

«Il decostruttivista opera con la tecnica del mostrare l’intrinseca aporeticità dei concetti supposti assoluti o universali. È la tecnica dello smascheramento, del capovolgimento, mediante il quale i concetti, trasposti in situazioni limite e in condizioni inusuali di impiego, rivelano i contorni della loro ambiguità semantica. Di questa tecnica, il filosofo francese Jacques Derrida è il maestro riconosciuto. Egli ha applicato la decostruzione a una serie di concetti portanti dell’Occidente per mostrare che essi non resistono alla prova della loro pretesa universalità. Ad esempio, Derrida ha decostruito l’ospitalità, per mostrare che è una forma d’imposizione; ha decostruito la democrazia, per conclude che è un esercizio di forza; ha decostruito lo Stato, per mostrare che in quanto tale è una canaglia. Alla fine, si è cimentato nell’esercizio oggi più rischioso: decostruire anche il terrorismo. A scopo esemplificativo della tecnica di Derrida – ma anche a scopo immunitario per il lettore – consideriamo il caso dell’ospitalità, che è un concetto rilevante in politica,,mper le questioni connesse ai problemi delle immigrazioni. Derrida parte dalla giusta osservazione che quando si offre ospitalità a uno straniero occorre proteggerlo, anche se la sua cultura ci è estranea. Sembra che il modo migliore per farlo sia estendergli i nostri diritti, insegnandogli in primo luogo il nostro linguaggio in cui sono descritti, i nostri costumi in cui sono calati e le nostre tradizioni da cui sono giustificati. In una parola, il modo migliore per ospitare uno straniero è integrarlo nella nostra cultura. Ma questo stesso concetto di integrazione, cioè di accettazione condizionata, si rivela aporetico: si finisce per trattare lo straniero non più come un LUI, ma come un NOI, e gli si dà ospitalità nella misura nella misura in cui egli cessa di essere uno stranero. Paradossale. D’altro canto, proviamoci a considerare uno straniero precisamente come un LUI, cioè ad accettarlo incondizionatamente. Alla riflessione, accettazione incondizionata dello straniero configge con le leggi più elementari dell’ospitalità, perché accettare un altro come un LUI senza che egli rospetti i NOI distrugge le basi stesse su cui si fonda l’ospitalità. Paradossale anche questo. La conclusione? L’integrazione - questo bel concetto di cui l’Occidente liberale va fiero – è in realtà una forma di imposizione. E il dialogo, la tolleranza, il rispetto, l’offerta reciproca di incontro e di apprendimento? Derrida non se ne cura, presumibilmente perché si potrebbero decostruire anche questi concetti. Intelligente conclusione, certo, e anche godibile come gioco intellettuale, ma desolantemente povera. Perché Derrida non arriva mai al punto di ire che è una SCELTA DI VALORE – per il dialogo, la tolleranza, eccetera – ciò che alla fine fonda una scelta intellettuale e politica? Forse perché, con un inavvertito “tic” platonico, crede il contrario, e cioè crede (sbagliando) che, se non si possono conoscere i fondamenti dell’ospitalità, allora non si può neppure essere ospitali e o praticare politiche di integrazione. Possibile, c’è da chiedersi, che un decostruttivista sia un platonico deluso? Sempre a titolo esemplificativo, consideriamo un altro argomento, la decostruzione della democrazia. Derrida solleva il caso mille usato: “I totalitarismi fascista e nazista sono arrivati al potere, hanno preso il potere nel corso di dinamiche elettorali, considerate, da un punto di vista formale, normali e democratiche”.E si chiede: “Una democrazia deve forse lasciare in libertà e nella posizione di esercitare il potere coloro che potrebbero attentare alle libertà democratiche e mettere fine ala libertà democratica in nome della democrazia e della maggioranza dei consensi che potrebbero in effetti raccogliere?” Ma perché, ci si domanda, la democrazia, che è tipicamente un concetto assiologico carico di assiologia, dovrebbe essere definita “da un punto di vista formale”? Ancora una volta, manca a Derrida una scelta di valore, che definisca la democrazia in altro modo, diverso da quello banalmente procedurale della conta dei viti. Del termine “democrazia”, egli dice che “ne va di un’essenza senza essenza e senza oggetto”. Ma siamo alla sindrome platonica di prima: Derrida sembra pensare che se questa essenza non c’è, allora non vale neppure affannarsi per la democrazia(“se Duo è morto, allora tutto è concesso”, no?). In entrambi i casi, la decostruzione opera a un prezzo che trasforma la filosofia in un esercizio spensierato e gratuito e il filosofo in un addetto alla pulizia dei concetti che non ha neppure l’obbligo di firmare il registro (delle responsabilità delle proprie decisioni morali). Ma, capito come funziona la tecnica, torniamo alla dottrina decostruttivista generale di Derrida. Che cosa resta alla fin fine di tante decostruzioni? Se ciò che si è ottiene è il dubbio circa l’esistenza di fondamenti certi o ultimi o definitivi (dei concetti o, peggio, delle “essenze” dell’ospitalità, della democrazia, dello Stato, eccetera), allora il guadagno è netto, ma già ben noto in partenza. Nessuno crede più ai fondamenti “ultimi” o si sogna più le “essenze”. Se invece ciò che si ottiene è l’incapacità o l’impotenza ad agire, allora la perdita è secca: solo i filosofi nei loro seminari possono concedersi il lusso di non prendere decisioni pratiche; gli uomini della strada, i politici, i capi di Stato, no. E se, al contrario, dalla decostruzione si vuole trarre una linea di condotta o un corso di azione, allora spunta la contraddizione. Derrida stesso ne ha fatto le spese. Messo di fronte al terrorismo dell’11 settembre, prima comincia a decostruirlo (“le 11 septembre, September eleventh”, 11 settembre, alla fine non si sa esattamente cosa diciamo o che cosa chiamiamo”), poi, non potendo pi sfuggire il problema di come combattere il terrorismo, come tanti, si appella all’Onu. Così scrive: “Bisogna fare di tutto (compito immenso, spaventoso e di lunga durata) affinché le mancanze attuali, nella situazione presente, siano effettivamente sanzionate e realmente scoraggiate sin da principio da una nuova organizzazione”, come l’Onu appunto, ma “modificata nella sua struttura e nel suo statuto”, affinché “disponga di una forza d’intervento sufficiente e non dipenda più, per mettere in opera le sue decisioni, da Stati-nazione ricchi e potenti, realmente o virtualmente egemonici, in rado di piegare il diritto a loro vantaggio o ai loro interessi”. Ottima idea. Solo che manca di un dettaglio non trascurabile: come è possibile appellarsi a “un’istituzione internazionale del diritto a una corte internazionale di giustizia”, dunque un’istituzione democratica, dopo che si sono decostruiti il diritto, la giustizia, la democrazia? Anche il decostruttivista più spericolato, se taglia i rami su cui seduto, cade. Per prevenire il danno, Derrida mette le mani avanti, concede che la sua “…unità della forza e del diritto … non sia solamente UTOPICA ma APORETICA” e risponde: “Continuo a credere che è la fede nella possibilità di questa cosa impossibile… a dover determinare tutte le nostre decisioni” (Derrida, “Filosofia del terrore”, Bari, Laterza, 2003, pp. 123-124). Proprio così: la FEDE. La fine, la risposta vera è arrivata, ma è, né più, né meno, la stesa risposta che un povero e tanto bistrattato e decostruito filosofo illuminista, messo alle strette, avrebbe dato, e cioè il ritorno alla casella iniziale di quella scelta di valori da cui far discendere il resto. La decostruzione è un divertente, tortuoso, gioco dell’oca filosofico.»

Il decostruttivismo è, in effetti, molto di più che una delle tante correnti o tendenze filosofiche europee degli ultimi decenni del XX secolo, del quale Jacques Derrida è il (cattivo) maestro riconosciuto e laureato: è diventata, sempre più, una “forma mentis” sottesa ad ogni ragionamento, ad ogni presa di posizione, perfino ad ogni modo di sentire. È diventato una specie di lasciapassare universale: valido non tanto per affermare qualcosa, ma per negare pressoché tutto; e la cui mancanza è considerata sufficiente a escludere irrimediabilmente il malcapitato dalla comunità degli spiriti eletti, a farlo regredire alla condizione di primitivo, di bruto. Senonchè, la decostruzione sistematica del pensiero equivale alla introduzione, più o meno surrettizia, del relativismo quale nuova tavola dei valori. Ma una società fondata sul relativismo è condannata a precipitare nell’inferno dell’impotenza e del nichilismo, dal quale nulla e nessuno la potranno riscattare, date le premesse. In altre parole, è una società suicida.

Questa è la situazione. La cultura moderna ha coltivato in se stessa, con furore autodistruttivo, i virus del proprio annientamento spirituale, morale e materiale, rendendosi preda a disposizione del primo venuto. Basta che il primo barbaro, abbastanza forte da imporsi sul piano della forza, irrompa in mezzo a questa umanità auto-castrata, per proclamare una nuova tavola di valori, e tutti quanti, stanchi ed esausti dal lungo crogiolarsi nel nulla, piegheranno la testa rassegnati, e, forse, perfino con intimo sollievo. Sarà, o apparirà, come la fine di un incubo: e poco importa se sarà il principio di un incubo assai peggiore. Perché gli dèi, cacciati dalla porta, rientrano dalla finestra: e rientrano carichi di rancore, decisi a vendicarsi e far pagare agli umani il prezzo più alto possibile per la loro ribellione. Già il buonismo suicida, che oggi è divenuto l’abito morale dell’Europa, sta svolgendo le funzioni di un Dio rancoroso e irritato, che vuol far pagare agli uomini la loro pretesa di far da soli, di costruire una morale puramente umana. Quando il buonismo avrà distrutto le ultime fibre sane del nostro istinto di conservazione, il campo sarà preparato per l’ingresso in scena di un nuovo Dio, severo e terribile: un Dio “positivo”, che non scherza, che non sa che farsene di teologi da svendita a prezzi di liquidazione, come i Bianchi e i Mancuso; un Dio vecchio stile, esigente, crudele, implacabile, specialmente nei confronti degli infedeli. Sarà la vendetta della fede derisa, della vecchia, sana fede nell’Assoluto e nell’Eterno. Al posto del Dio dell’amore e del perdono, avremo il Dio della guerra e della vendetta. E ce lo saremo meritati.

Perciò, fin che siamo in tempo, vediamo di sbarazzarci della zavorra relativista, che ci sta trascinando verso i fondali cupi e fangosi del nichilismo. Impariamo a riconoscere i cattivi maestri, i filosofi cialtroni e parassiti, che giocano con le cose serie e sanno provocare soltanto la confusione e il disorientamento morale. Impariamo a volgere le spalle ai teologi buonisti e relativisti che stanno svendendo e liquidando una tradizione due volte millenaria, spacciando i loro sproloqui da salotto televisivo per un ”ritorno” alla religiosità vera, per un ”progresso” verso l’umanità adulta. Dobbiamo ripartire dalle cose serie: dalla famiglia, dal lavoro, dalla responsabilità, dal dovere, dallo spirito di sacrificio, dall’accettazione della nostra fragilità, della sofferenza, della vecchiaia e della morte. Ci aspetta una via lunga e accidentata, illuminata da pochissima luce, perché noi stessi abbiamo distrutto quasi tutte le lampade. Sarà una marcia faticosa e sarà quasi disperante, a volte. Ma è indispensabile. O così, o il nulla. E questa, sì, è una scelta di vita o di morte.