L’inventore delle abbazie

di Gianfranco Ravasi - 15/05/2016

Fonte: ilsole24ore

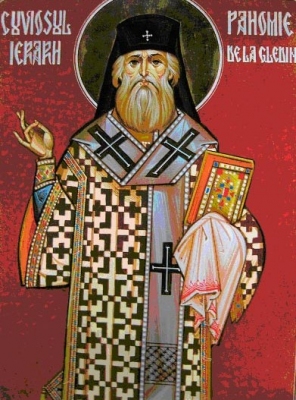

Il suo nome nella lingua copta significava “falcone reale”: Pacomio, il padre del “monastero”, una delle tipologie di vita spirituale che permane fino ad oggi sia pure attraverso un arcobaleno di morfologie differenti, nacque nell’Alto Egitto nel 292. Ventenne, fu arruolato nell’esercito romano per un anno. Congedato, fu battezzato e iniziò un itinerario di dura ascesi sotto la guida di un anacoreta, in una solitudine e in un regime di vita molto aspro. Due misteriose rivelazioni rivoluzionarono la sua vita. Un giorno, mentre raccoglieva legna, udì una voce: «Pacomio, lotta, rimani in questo luogo ed erigi un monastero!». Un’altra volta, su un’isoletta del Nilo ove era approdato per raccogliere giunchi, durante una veglia notturna orante, un angelo per tre volte lo aveva ammonito: «Pacomio, la volontà di Dio per te è di servire la stirpe degli uomini per unirli a lui».

Queste due visioni sono il germe di una svolta radicale che, quasi fosse una squilla da lui suonata, convocò molti eremiti e anacoreti, che vivevano nelle assolate lande solitarie del deserto egiziano isolati dal resto dell’umanità, per riunirsi nel “monastero cenobitico”. Questa espressione è sostanzialmente un ossimoro perché in grecomónos è “solo, unico”, mentre koinós (donde “cenobio”) è, invece, “comune, solidale”. Pacomio fu, dunque, se non l’inventore, certamente il pioniere di una nuova esperienza spirituale ove alle ore di solitudine contemplativa e agli spazi di isolamento si associavano in contrappunto fasi di preghiera comune, di catechesi, di incontri quotidiani in quella che, con un termine greco, veniva definita la “sinassi”, cioè l’assemblea, il radunarsi insieme. C’era persino l’abbozzo di una veste comune: tunica di lino senza maniche, cintura, una pelle di capra sulle spalle, un cappuccio con l’insegna del monastero, sandali, un mantello per la notte, per le assemblee e i viaggi.

Una comunità, dunque, di eguali, sulla scia del ritratto che san Luca aveva abbozzato riguardo alla Chiesa di Gerusalemme: «La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era fra loro comune» (Atti degli Apostoli 4,32). Alla base, comunque, c’era una struttura ben codificata da Pacomio in “regole” puntuali e destinata a ramificarsi in una vera e propria federazione: quando il 9 maggio del 346, sotto l’infuriare della peste egli si spegneva, in Egitto si stendeva una koinonía, cioè una rete comunitaria di ben nove monasteri maschili e di due femminili, con centinaia e forse migliaia di monaci (san Girolamo, esagerando, parlava di cinquantamila!). Se il celebre sant’Antonio egiziano, nato nel 251 e morto forse a 105 anni, era stato il padre del monachesimo eremitico, Pacomio divenne invece il progenitore del monachesimo comunitario.

Ora, per ricomporre il ritratto che noi abbiamo solo abbozzato, gli storici hanno a disposizione, oltre alle Regole e alle Lettere (curiosamente composte secondo un cifrario segreto), molte fonti biografiche giunte a noi in un ventaglio linguistico multiplo, dal copto al greco, dall’arabo al latino. Luigi d’Ayala Valva, membro della comunità monastica di Bose (Biella), presenta per la prima volta in versione italiana i quattro testi agiografici più antichi dedicati alla figura di Pacomio: il racconto continuo e coerente della Prima vita greca del santo e del suo principale discepolo Teodoro, che lo studioso accompagna con un imponente ed esemplare apparato esegetico ed ermeneutico; i Paralipomeni, cioè “le cose tralasciate”, omesse dalla stessa opera precedente, una raccolta di narrazioni indipendenti di vario genere e contenuto; l’Epistola di Ammone, un vescovo non meglio noto che informa un suo collega soprattutto sul citato discepolo Teodoro e sulla comunità pacomiana ove anch’egli aveva trascorso periodi della sua vita; infine, un estratto della Storia lausiaca composta tra il 419 e il 420 da Palladio, un vescovo che delineò una galleria di profili di 71 asceti, tra i quali anche Pacomio.

A questo tuffo nell’antica e affascinante spiritualità dell’arido e infuocato deserto dell’Egitto, associamo un’altra esperienza collocata, invece, in un orizzonte mistico immerso nelle brume britanniche, più vicino a noi anche cronologicamente. È, anche in questo caso, la prima versione italiana a cura di Domenico Pezzini, delle Praeces privatae del vescovo anglicano Lancelot Andrewes, nato a Londra nel 1555, che rivestì incarichi pastorali, accademici e persino politici e morì nel 1626 mentre esercitava l’episcopato di Winchester. Queste sue preghiere, in realtà, si trasformano in un manuale offerto a chi vuole ascendere sui sentieri d’altura della spiritualità profonda, senza però decollare definitivamente dalle vie polverose della valle della quotidianità. Basti solo scorrere l’arco tematico di queste orazioni, che spaziano dalla professione di fede alla supplica penitenziale, dall’invocazione alla lode, dal ringraziamento alla domanda di intercessione, dall’abbandono fiducioso al lamento implorante, per comprendere questa unitarietà tra spiritualità e storia.

In questi testi la sobrietà stilistica s’intreccia con l’intensità del cuore, l’evocazione diretta o allusiva ai testi biblici e patristici s’incrocia con la freschezza dei sentimenti personali, l’essenzialità non elide mai i colori molteplici della realtà umana, la contemplazione non smarrisce nei cieli il realismo dell’esistenza, la varietà degli esempi offerti si accompagna a una serie di note pedagogiche per imparare a pregare seriamente, in tempi e spazi (persino la “spiaggia”!) definiti. Questa ricchezza non era sfuggita a un grande poeta come Eliot che nell’incipit del suo Viaggio dei magi(1927) aveva posto proprio alcune frasi di Andrewes. L’editore italiano preferisce ammiccare, invece, all’anno giubilare attuale e, nella quarta di copertina, cita questa invocazione: «Grazie alla tua misericordia, o Dio, non siamo annientati; la tua misericordia ci viene incontro, ci segue, ci circonda, ci perdona, ci incorona».

Come abbiamo sottolineato, la mistica autentica non è spiritualismo esoterico e alienante, ma è seme deposto nel terreno delle vicende umane. Proprio per questo vorrei citare un passo del saggio La fede dei demoni (tradotto da Marietti 1820 nel 2010) del filosofo francese Fabrice Hadjadj, di origine ebraica, convertito dall’ateismo al cattolicesimo: «Satana è molto spirituale. La sua natura è la stessa di un puro spirito. In lui non vi è neppure un’oncia di materia. Non ha propensione per il materialismo banale. E quindi – ci si può scommettere – la spiritualità è il suo stratagemma». Certo, Satana predilige una spiritualità individualistica, egoistica, intimistica e detesta la “carnalità” cristiana che unisce fede e carità. Proprio per questo, antitetico all’autentica mistica non è solo il materialismo greve ma anche lo spiritualismo etereo, magico, snob, impastato di esotismo, alla “New Age”, ove messaggio e massaggio, yoga e yogurt, digiuno e dieta, ascesi e fitness si abbracciano e si confondono