Il coraggio dell’eroe è nelle sue lacrime, la lezione di Omero

di Stenio Solinas - 25/06/2016

Fonte: Il Giornale

«Dovunque io viaggi la Grecia mi ferisce» dice un verso di Seferis, e ancora sino alla prima metà del Novecento il viaggio in Grecia e la passione per la Grecia furono per la giovinezza colta d’Europa una sorta di ritorno a Itaca, la nostalgia per ciò che si era perduto, il mondo classico da cui tutto era cominciato, e di cui per incuria, ignoranza, gelida hybris della modernità oggi sopravvivono dispersi frammenti e pochi, solitari cultori.

La Grecia è divenuta la tragedia dell’euro, una nazione di maldestre, improvvisate cicale a cui il Vecchio Continente presta lo sguardo distratto di chi, non avendo più memoria, naviga in un eterno presente, per orizzonte uno sterile futuro. Eppure, come qualche anno fa dimostrò magistralmente Caroline Alexander nel suo The War That Killed Achilles (Faber and Faber editore), l’Iliade del 700 avanti Cristo è un’epica del nostro tempo: i soldati americani trascinati dalle jeeps dei loro uccisori per le strade di Mogadiscio non sono altro che il corpo di Ettore legato al carro di Achille. La cronaca di quelle mogli che cercano di chiudere la porta in faccia al militare venuto a portar loro la notizia della morte del marito-soldato in Iraq, illudendosi di allontanare la vedovanza con il silenzio, rimandano al sentimento di Andromaca mentre Ettore combatte per l’ultima volta sotto le mura di Troia: sperare vuol dire soltanto non sapere… E ancora, come non sentire nelle parole con cui all’inizio del poema Achille sfida Agamennone (dicendogli che quella guerra non è la sua guerra, che a lui i Troiani non hanno fatto nulla, sono lontani dalle sue terre, mai gli hanno rubato cavalli, bestiame, grano), l’impronta del discorso con cui Cassius Clay-Muhammad Ali rifiuta di combattere in Vietnam: «Non ho nulla contro i Viet Cong. Nessun Viet Cong mi ha mai chiamato negro. Non andrò a 10mila miglia di distanza per aiutare a uccidere, assassinare, mettere a fuoco un altro popolo»…

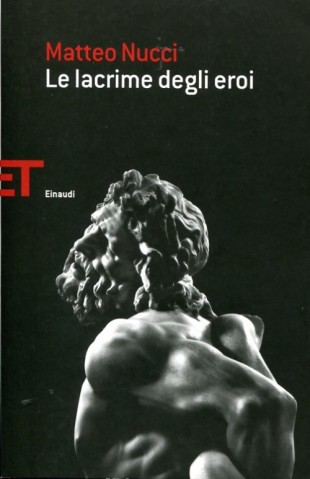

Diceva Simone Weil che l’Iliade era «la sola, autentica epopea che l’Occidente possiede» ed è intorno a questa considerazione che si muove Le lacrime degli eroi di Matteo Nucci (Einaudi, pagg. 204, euro 11,50), saggio bellissimo nel suo padroneggiare la classicità greca senza però mai cadere nell’erudizione specialistica e stantia. Racconta il pianto a viso aperto e senza vergogna di chi accetta il combattimento pur conoscendo la propria umana finitezza, non si nasconde dietro la paura di morire, ma la ammette e in qualche modo la esorcizza. L’Iliade è la guerra, la catastrofe della guerra: non ci sono vincitori, soltanto vinti, come già Strabone chioserà nel mondo antico. Ma è anche, come sottolinea Nucci riprendendo Omero, la consapevolezza che «nulla è più degno del pianto dell’uomo», ovvero l’amarezza della mortalità.

È questo che gli stessi cavalli immortali di Achille avvertono quando il loro auriga, Patroclo, è caduto nella polvere, e l’Iliade racconta in versi sublimi che, secoli dopo, un altro poeta greco, Kavafis, riprenderà da par suo: «Ma le bestie di nobile natura/ piangevano di morte la perenne sventura». È il logos che fa «dell’uomo l’unico animale capace di constatare la propria tragica finitezza. Così, solo in un caso eccezionale, a un animale non dotato di logos potrebbe essere data l’opportunità di giudicare dell’assurda sorte riservata agli umani. Il caso di un animale immortale. Allora il dolore sarebbe ancora più grande, e l’amarezza sarebbe sconfinata, nella constatazione di quanto beffarda sia la breve vita dell’uomo».

È questo che gli stessi cavalli immortali di Achille avvertono quando il loro auriga, Patroclo, è caduto nella polvere, e l’Iliade racconta in versi sublimi che, secoli dopo, un altro poeta greco, Kavafis, riprenderà da par suo: «Ma le bestie di nobile natura/ piangevano di morte la perenne sventura». È il logos che fa «dell’uomo l’unico animale capace di constatare la propria tragica finitezza. Così, solo in un caso eccezionale, a un animale non dotato di logos potrebbe essere data l’opportunità di giudicare dell’assurda sorte riservata agli umani. Il caso di un animale immortale. Allora il dolore sarebbe ancora più grande, e l’amarezza sarebbe sconfinata, nella constatazione di quanto beffarda sia la breve vita dell’uomo».

Sta anche qui la grandezza di Achille, che Omero voleva raccontare e che a partire dal Medio Evo venne singolarmente rovesciata, facendo di lui un brutale carnefice e della sua vittima, Ettore, l’eroe nobile per eccellenza. Prima no, prima Alessandro il Grande, davanti alle rovine di Troia, si sarebbe lamentato del fatto che, a differenza del suo eroe, Achille, lui non avrebbe avuto un Omero a tramandarne la gloria. Prima, racconta lo storico Appiano, il giovane Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, alla notizia dell’assassinio di Cesare, citerà proprio Achille quando sa della morte di Patroclo: «Allora devo morire presto/ poiché non fui al fianco del mio compagno quando fu ucciso». L’Achille di Omero, come Nucci spiega con grande finezza, «è Ettore», i due guerrieri cioè si rispecchiano uno nell’altro, nella vita come nella morte. «Achille piange il padre e l’amico. Priamo piange il figlio, i figli e il destino di Troia che il suo figlio migliore conosceva bene. Entrambi si ammirano. Al movimento delle mani di Priamo, segue il movimento delle mani di Achille che spostano l’uomo prima, quando il desiderio di piangere è feroce, e lo sollevano dopo, quando il desiderio è saziato. Allora è il momento per Achille di parlare e di far riconoscere a Priamo ciò che per ora è stato colto a livello della percezione, dell’intuizione, di una sorta di spontanea, emozionale, immaginazione».

Anche il padre di Achille piangerà la scomparsa del proprio figlio, anche Achille non sarebbe voluto morire, anche il figlio di Achille non vedrà più il sorriso paterno… La vita, insomma, scorre nelle nostre lacrime, l’unica cosa che ci resta quando non abbiamo più nulla fuori di noi, quando abbiamo perso ogni cosa, ogni affetto. «Ma vieni vicino almeno un istante, abbracciàti,/ godiamo il pianto amaro a vicenda» fa dire Omero ad Achille che in sogno ha ritrovato Patroclo al suo fianco, come se quelle lacrime potessero vincere la morte.

Le lacrime degli eroi è pieno di sottigliezze, rimandi, approfondimenti. Quando, nell’Odissea, Ulisse incontra nell’Ade Achille e lo saluta con l’ammirazione dovuta a un eroe onorato fra i vivi e che signoreggia fra i morti, le frasi di questi in risposta, nota Nucci, dicono tutto sulla mortalità degli umani, sul fatto che nulla sia come la vita: «Non lodarmi la morte, splendido Odisseo/ vorrei esser bifolco, servire un padrone,/ un diseredato che non avesse ricchezze,/ piuttosto che dominare su tutte le ombre consunte». L’amarezza della mortalità. Pianto e rimpianto. Il dolore del ritorno, la nostalgia, è fatto anche di questo. La sofferenza di Ulisse nel suo desiderio di tornare a casa, lo scoprire che quel ritorno è a pieno titolo impossibile, la nostalgia che resta infinita anche quando a casa sembra di essere finalmente ritornati. Odyssomai, nota Nucci, vuol dire odiare, ma anche soffrire, odyromai vuol dire affliggersi, piangere. Chi sa piangere è l’eroe.

Eppure, sarà Platone, nella Repubblica, «ad abolire i lamenti degli uomini celebri e a farne materia da donne e da uomini vili, affinché coloro che diciamo di educare per la difesa del paese disdegnino di comportarsi in modo simile a loro». La sua repubblica dei filosofi farà della durezza il segno del coraggio. I nuovi eroi che essa forgia sono condannati a non piangere, inumani per paura di mostrare la propria umanità.