Ricostruzione, il modello Friuli è l'unico che funziona: usiamolo

di Flavia Perina - 28/08/2016

Fonte: linkiesta

«Dopo l'Aquila, come possiamo fidarci?» chiedono i senzatetto di Amatrice. Ed è la domanda delle domande che comincia a farsi strada a tre giorni dal terremoto, man mano che si posa la polvere delle emozioni.

Dopo L'Aquila, certo. Ma anche dopo l'Irpinia, dopo la Sicilia, dopo tutto quel che sappiamo di altre scosse e di altre distruzioni, dopo quella indimenticabile telefonata degli imprenditori che ridono al telefono, dopo gli scandali e gli arresti e le interviste giornalistiche a persone rimaste nei container o nei prefabbricati due anni, tre, cinque, dieci.

La verità è che i modelli di prima assistenza e ricostruzione, in Italia, sono tanti quanti i terremoti: ogni governo ha scelto la linea sua, centralizzando o delegando al territorio, facendo leggi ad hoc o piegando all'emergenza quelle esistenti, favoleggiando di new town o numerando le singole pietre per ricostruire tutto esattamente com'era, ciascuno pressato da visioni e interessi non sempre coincidenti con quelli delle popolazioni.

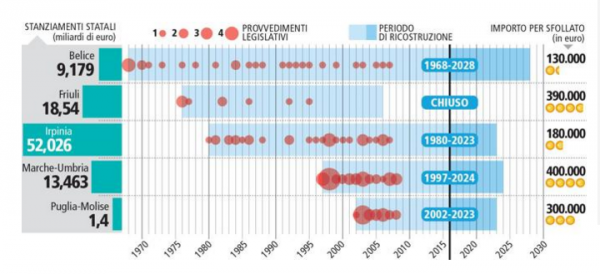

Un grafico interessante (fonte: La Stampa) mostra come nella disgrazia ci siano stati figli e figliastri, fortunati e sciaguratissimi: nel Belice, ad esempio, dovranno aspettare il 2028 per veder completata la ricostruzione dopo il sisma del '68: sessant'anni, se tutto va bene. In Irpinia le previsioni fissano il d-day al 2023, così come in Marche, Umbria, Puglia, Molise, e anche nella celebrata ricostruzione emiliana a quattro anni dalla scossa solo il 48 per cento dei progetti riguardanti edifici pubblici è stato vagliato e un quinto delle 16mila famiglie rimaste senza casa è ancora in mano all'assistenza pubblica.

Il solo “caso chiuso” è quello del Friuli: due scosse altamente distruttive nel 1976, mille morti, 44 paesi rasi al suolo, ma trent'anni dopo ogni opera è compiuta e non c'è un muro che non sia stato ritirato su com'era.

Nell'immaginario collettivo, merito dei friulani e del loro carattere specialmente laborioso. Nella realtà, risultato di scelte politiche una volta tanto sagge, e di moltissimi soldi (390mila euro per sfollato) investiti nel recupero di città e borghi.

Grafico Terremoti

fonte www.lastampa.it

Più che chiedersi «come possiamo fidarci?» ci sono insomma gli elementi per dire: caro Renzi, scegli il modello Friuli. È il solo che ha funzionato, tra l'altro con una minima necessità di interventi legislativi da Roma: solo sei, un record. Il fatto è che in Friuli una Dc preoccupatissima di perdere importanti bacini elettorali, scartò fin dai primi giorni le tentazioni della vanità e del gigantismo, quelle – per intenderci – che hanno fregato Silvio Berlusconi quando all'Aquila si vide nume tutelare di una città di fondazione nuova di zecca, una Milano Due formato Abruzzo, magari coi laghetti e i prati all'inglese, senza intuire che la gente è affezionata alle sue pietre, ai suoi vicoli, persino alle sue buche, e che quel mirabolante progetto di ricostruzione-lampo sarebbe diventato presto un incubo.

Una suggestione simile fregò l'Irpinia, che i governi dell'epoca immaginarono di trasformare in area industriale d'eccellenza, in una Rivoli, in una Grugliasco, in una Detroit, spalando soldi in un sistema che non sapeva come usarli, in imprese che fallivano cinque minuti dopo l'incasso, e dando così un impulso formidabile alla camorra più che alla rinascita dei luoghi.

In Friuli no. In Friuli si disse: rifacciamo tutto com'era. Non una pietra in più ne' una in meno. E la cosa ha funzionato, seppure attraverso “strappi” che all'epoca sembrarono addirittura autoritari, come la requisizione di migliaia di roulotte in tutta Italia nei giorni dell'emergenza e l'esproprio pubblico di interi paesi durante la ricostruzione (successe a Venzone), per accelerare i tempi dei lavori e impedire alla burocrazia di impantanare le pratiche di singoli residenti.

Per la ricostruzione post-sisma c'è un solo modello che ha funzionato davvero: quello del Friuli. Solo sei interventi legislativi, nessun gigantismo inutile, solo la volontà di rifare tutto com'era. È stato un successo

All'altro capo di un immaginario grafico dell'efficienza post-terremoto, dal lato degli esempi negativi, delle cose da non ripetere mai più, c'è il Belice. 14 paesi distrutti nel 1968, novantamila senzatetto e un conto degli sprechi perso nei rivoli delle mille ragionerie che gestiscono fondi pubblici. Ancora nel maggio scorso i sindaci dell'area chiedevano 150 milioni di euro per completare le opere di edilizia pubblica e 280 milioni per l'edilizia privata.

Coperta d'oro come mai nessuna area italiana è stata, la valle di Gibellina dovrebbe essere la nostra California, invece resta una delle zone più depresse d'Italia e persino il J'Accuse del presidente Sandro Pertini, pronunciato dopo un altro grande terremoto, quello in Irpinia, è ricordato più per la gag che ne tirò fuori Massimo Troisi che per le conseguenze pratiche.

Anche lì, in Sicilia, si pensò di sostituire alle case di tegole e pietra villette in stile anglosassone e sperimentare l'utopia di teorie sociali e modelli urbanistici che all'epoca andavano per la maggiore. Le tipologie architettoniche usate dai progettisti dello Stato guardavano alla Danimarca, all'Olanda, alla Svezia, anziché alla cultura mediterranea. Teoricamente efficientissime: tutti i centri nuovi dovevano avere scuola, centro sociale, chiesa, sede comunale, strade dimensionate sul numero di abitanti. In pratica, un disastro. Il Belice è oggi un agglomerato periferico senza identità, semideserto perchè nessuno può viverci bene, brullo perchè il clima ha disseccato gli inimmaginabili giardinetti all'inglese delle tristi villette a schiera, prova provata dell'assoluta idiozia di fare tabula rasa del passato e di introdurre identità posticce in luoghi che ne hanno una loro da secoli. E quelle case ricostruite “a norma”, per lo squallore del contesto, hanno il valore più basso d'Italia: dai 300 ai 600 euro al metro quadro.

Lo spreco di denaro, l'arricchimento delle mafie, le ruberie, sono cosa grave ma il peggio è l'annientamento di un modo di vivere che rendeva persino quella zona di pastori e agricoltura rurale speciale, vivibile, amata da chi ci abitava e interessante per chi ci passava per caso.

E questo è il rischio da scongiurare ad Amatrice oggi e ovunque, domani, la terra tornerà a tremare: lo spettro di quel che Marc Augè ha chiamato non-luogo, contrapponendolo ai luoghi antropologici, cioè identitari, relazionali, storici, quelli dove si possono mettere radici e non soltanto tirare avanti in attesa di qualcosa di meglio.